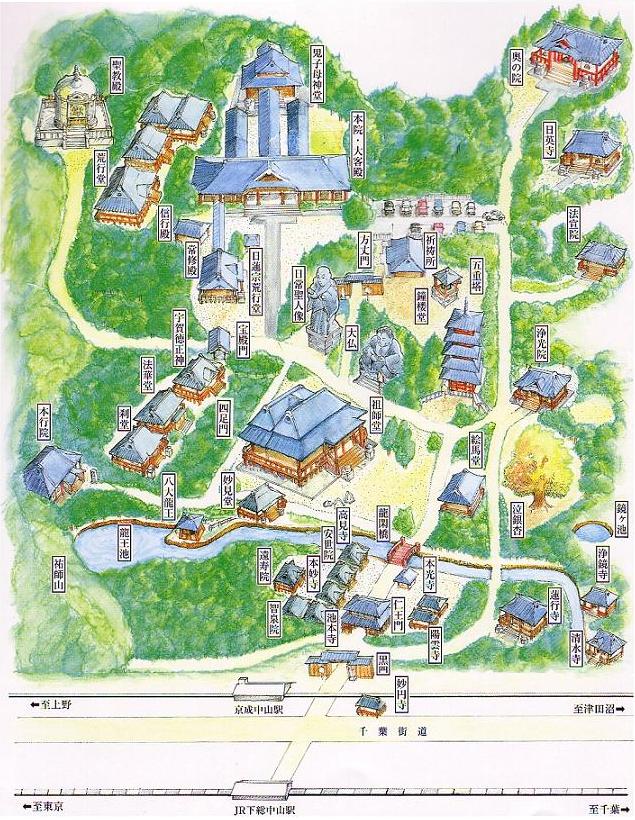

私たち家族が、東京都渋谷区代官山の会社社宅から、市川市原木に引っ越したのは昭和49年10月のことであった。昭和50年、初めての正月には、一家で法華経寺にお参りした。その後毎年、1月2日、午前中に法華経寺初詣は、定例の家族行事となった。

このお寺は、日蓮宗の大本山と称しているだけあって立派である。私の家は浄土宗に属している。浄土宗の信者がなぜ他宗のお寺におまいりするか。宗派が違っても、仏教の終局的なご本尊は、お釈迦様である。宗派の違いは、お釈迦様にアクセスする窓口が違うだけである。丁度インターネットに接続するサーバーが多数あるようなものである。パソコン人種は、そのうちのどれかに加入すればよいのだ。

子どもたちが高校、大学と成長し、やがて独立するようになると、初詣は妻と二人だけとなった。自転車を下総中山駅の駐輪場に預けて、後は徒歩で参詣する。数年前、妻が自転車利用をやめたため、その後は原木のアパートから、お寺まで歩いた。片道40分ぐらいかかったであろうか。総武線下総中山駅から、山門(仁王門) にいたる沿道には、昔からの商店が軒を連ね、門前町のたたずまいを濃厚に残していた。これもしかし、私たちが市川に住んでいた30数年の間に、次第に変化してきた。年月の重みをたたえた商家が、建て替えられ、改造されていく。木造の古い構えが、トタン板とかビニールやプラスチックの石油製品に置き換えられていくのは、時の勢いでやむをえないとはいえ残念なことである。

法華経寺ー絵馬堂

山門から五重塔にいたる細い参道の両側に、式日にはおでんや綿菓子の屋台が並んだ。ただでさえ細い参道はますます狭くなるのであった。私が市川市に引っ越してきた当時は、初詣の午前中に、この参道を、人にぶつからないで通ることは難しかった。時には、東京近郊のラッシュアワー時の満員電車さながらの情況を呈することもあった。しかし今では、人通りが多いというものの、身体が触れあうほどのことはない。日本の家庭から次第に、初詣の習慣がなくなりつつあるのであれば、寂しいことである。

この参道の、五重塔の手前、50メートルほどのところに絵馬堂はある。絵馬というのは信者が、神社仏閣に寄進する絵画、彫刻などの美術工芸品をいう。これらを展示した建物がすなはち、絵馬堂である。

|

|

法華経寺絵馬堂

|

|

(写真は『青葉の百姓写真集』から借用した)

|

写真で見るように、この絵馬堂は三面を壁に囲まれ、前面が開放された木造瓦葺の建物である。この向かって右側の壁の内側に、ここで取り上げようという一猛斎芳虎(いちもうさいよしとら)の板絵の武者絵が掲げられている。大きさにして縦2メートル、横1メートルぐらいのものである。信者の誰かが、この絵を買って、あるいは一猛斎に描かせて、このお寺に寄進したものであろう。

断腸亭日乗

|

|

永井荷風

|

作家の永井荷風 (1879-1959) は、戦前の大正6年 (1917) から戦後、亡くなる昭和34年 (1959) まで日記をつけていた。戦争中の昭和20年 (1945) 3月の空襲で、偏奇館と名付けた麻布の彼の邸宅は焼失する。彼は日記を入れたボストンバッグ一つを持って避難する。戦後も昭和34年、亡くなるまで日記を書き続けた。この日記を断腸亭日乗と称する。日乗とは日記のことである。彼の死後、一度出版されたが、当時の私は永井荷風などに何の関心もなかった。本の出版は知っていたが、買う気は起こらなかった。このとき、『断腸亭日乗』 は二つの出版社から出たのであった。その後,彼の 『墨東綺譚』 や 『雨瀟瀟』 を読むに及んで、彼に関心を持つようになった (右の写真は『国史大辞典』吉川弘文館より借用した)。

|

|

武者絵 一猛斎芳虎画

|

|

(写真は平成14年1月撮影)

|

昭和55年 (1980)、岩波書店は再び、7冊本の 『断腸亭日乗』 を刊行する。私はこれを購入して読み始めた。戦後の一日、荷風は千葉県市川市菅野の寓居から,法華経寺に足を延ばす。絵馬堂で彼は、一猛斎芳虎の、この武者絵を見つける。そのことが一行か二行の簡単な文章で書かれている。

私は一猛斎芳虎という浮世絵師の名前に記憶があった。彼は、徳川幕府の始祖、徳川家康を揶揄する絵を描いて、幕府から譴責されたのであった。 昭和56年 (1981) の、とある日曜日、私はこの絵を見るために自転車で法華経寺に行った。一猛斎芳虎のどんな絵がこの寺にあるのか興味があったのである。

一猛斎芳虎の武者絵

右の写真がその武者絵である。立ち姿の武者の左足のすね辺りから書かれた一猛斎芳虎の落款がはっきりと認められた。荷風はそれによって、この絵が芳虎のものであることを知り、日記に書いたのである。私がこの絵を見たのは、荷風が見てから30年以上の歳月がたっていた。それでも落款ははっきり読めた。評判の絵師の作品としては、いささか粗雑で物足りない印象を持った。今に残る芳虎の錦絵の、華麗な画風に較べると、何となく、気の向かないままに描き飛ばしたという感じを持った。キャンバスが和紙や絹でなく、板というのも影響したか。何せ作品が出来上がってから150年以上の歳月がたっている。その間、屋内とはいえ、風雨の吹き込む絵馬堂に晒されていたのだ。絵が傷むのも当然の成り行きである。しかし私は荷風が指摘した絵の実物を見たことに満足して写真を撮った。

上の写真は平成14 年 (2002) の初詣のときのものである。何かそれらしいものが書かれた跡があることはわかるが、落款の文字は全く消えている。私が初めて見てから20年ばかりの間に、文字は褪色して消えたのだ。画像のほうも勿論薄くなっている。

私は市川在住時代に、この絵の写真を10数枚近くも撮ったであろうか。今般の引越し騒動で、写真は大方処分してしまい、この絵の写真も、これがただ一枚になった。昭和56年にはじめて撮った写真には、落款が明瞭に残っていたのだ。年毎に落款は薄くなっていき、ついに消滅してしまった。残念なことをした。画面の中央を横切る2本の赤い線は電線である。

立ち姿の武士は、

胴丸

、

直垂

、

肩当

に

烏帽子

姿である。右手には

薙刀

を持っている。立ち姿の武士の前にうづくまる武士は、同じ服装であるが烏帽子がない。下級武士ということであろうか。

この武士の服装から見ると、芳虎は画題を鎌倉時代か、室町時代の故事にとったのであろう。画題が何のことか私にはわからない。荷風も画題については何も書いていない。彼にもわからなかったのだろう。

一猛斎芳虎

一猛斎芳虎は有名な浮世絵師、歌川国芳の弟子であった。幕末から明治初期にかけて活躍し、武者絵を得意とした。横浜が外国船に開放されてからは、我が国に出入りする外国人や外国風俗を描いて、当代の人気画家となった。

道外武者御世の若餅

これより先、嘉永2年(1849)4月8日、芳虎は 「

道外武者御世

の

若餅

」 という浮世絵の版画を売り出した。ひとりの武者が杵 (きね) を振りかぶって、餅をついている。別の武者が、臼の中の餅をこねている。飯台の上で、つきあがった餅をこねている武士もいる。その脇には、鎧兜姿で、ひとり黙々と餅を喰っている武者がいる。表題の「道外武者」は「道化武者」のこと、描かれた武者が実在ではなく、架空の人物であると称しているのだ。若餅とは正月三が日の間に搗く餅のことをいう。江戸時代の言葉だが、現代でもこの言葉の残っている地方がある。絵の中央上のほうには俳句の賛がついている。

君が代を

徒

きかた

免

たり

春

乃毛

ち

|

|

道外武者御代の若餅 一猛斎芳虎画 早稲田大学図書館蔵

|

|

|

唐花紋 織田家

|

|

|

桔梗紋 明智家

|

餅をついているのは織田信長、臼の傍らで餅をこねているのは明智光秀、飯台で餅をこねているのは羽柴秀吉 (後の豊臣秀吉)、座ったままで、餅を喰っているのは徳川家康である。何故人物が特定できるかというと、それぞれの人物の衣装に、それぞれの家紋がついているからである。信長は唐花(からばな)紋、光秀は桔梗(ききょう)紋、秀吉の紋は、五三桐(ごさんのきり)紋であるが、この羽織についているのは彼の木下、羽柴時代のものであろう。月星(つきぼし)

紋である。五三桐は天下統一後、朝廷から下賜されたものである。紋を見なくても、猿面冠者とあだ名された秀吉はすぐに識別できる。肝心の餅を喰っている武将には紋がない。幕府当局の忌諱に触れることを恐れて、家康の服装には意図的に紋をつけなかったのであろう。しかし、衣装に家紋をつけなくても、人物の特定は難しくはない。というのは、当時、次のような狂歌が、江戸市民の間に知れ渡っていたのである。上に掲げた餅つきの絵は、彼がこの狂歌を題材にして描いたものなのだ。

織田がつき

羽柴がこねし天下餅

すわりしままに喰うは徳川

徳川家康は、織田信長と豊臣秀吉が、一生懸命作った餅を、何もしないで、座って喰ったというのである。家康は、信長と秀吉が苦心して統一した天下を、労せずして手に入れたと諷刺しているのだ。幕府当局が、神君家康に対する、こんなあからさまな誹謗を認めるはずはない。この絵を描いた芳虎と、版元の檜物町茂兵衛店沢屋幸吉は、手鎖50日の刑に処された。手錠をしたまま、自宅謹慎50日ということである。

この絵は徳川幕府の始祖、家康を諷刺して、庶民には胸のすくような快挙と見られた。それだけに、これを描いた画家と版元が罰せられるのは当然のことであった。しかし諷刺の内容は事実とはほど遠いものである。徳川家康は、織田・豊臣が苦心して統一した天下を、熟柿(じゅくし)の落ちるに任せて手に入れたものではない。長い忍従と辛苦、戦争と謀略、脅迫と懐柔、権謀術数の限りをつくした後に、やっと手に入れた天下であった。豊臣秀吉が死んでから17年もたって後、大阪夏の陣で豊臣氏を滅ぼして、はじめて、天下統一が可能になったのだ。幕藩体制が強固な時代であれば、この程度の生ぬるい罰ではすまなかっただろう。当時は、毎年のように外国船が、我が国にやって来て、世上は騒然としていた。ペリーが米艦4隻を率いて、浦賀に現れるのは、この年から4年後の嘉永6年のことであった。幕府上層部の関心は、海防のことにあったのだ。

「御世の若餅」の絵の、上の方に大きく書かれた俳句の賛であるが、君が代とはもちろん徳川家康の世である。織田・豊臣両将が、徳川家康のために,乱世をつき固めて、平和な世の中を用意してくれたと諷しているのである。

藤岡屋日記

この絵で、餅を搗いている織田信長の左足あたりに落款がある。次のように読める。

好

ニ

付

画

一猛斎

芳虎書

この落款のなかの画家の署名以外は何のことやら最後までわからなかった。

好

ニ

付

画

とはどういうことか。ところが『藤岡屋日記』を見るに及んで、この問題は氷解する。

幕末の世態人情を活写した大部の『藤岡屋日記』は、嘉永2年4月の章でこの事件を取り上げている。同日記は、この絵にはもうひとりの作者があると示唆している。一猛斎はもうひとりの作者の「御

好

」によってこれを書いたと主張しているのである。私見では、このところ幕府をからかう錦絵によって物議をかもし続ける一猛斎は、この御世の若餅の絵を、もうひとりの作者の好みによって描いたと言いたいのであろう。自分はただ、もうひとりの作者の指示によって絵を描いただけだと主張したいのだろう。もし絵と賛が別々の作者によって描かれたものなら、両人とも処罰されたはずだ。処罰されたのが絵の作者、一猛斎と板元だけというのだから、この日記が別の作者というのは板元のことであろう。当時の出版界では、幕府の施政や、幕府要路の人物を諷刺する錦絵が評判を呼んだ。諷刺が辛辣で過激なほど人気が出た。出版書肆は司直の手が延びるかどうかのぎりぎりの線で勝負をしていたのである。『藤岡屋日記』の筆者、須藤由蔵は上州藤岡の産、外神田の御成道で古本屋をやっていたという。当時の江戸の出版界の内情に精通していたのである。余談であるが、この日記の別の巻には、天保12年(1841)、法華経寺智泉院の僧が女犯のため寺社奉行に譴責された記事も出てくる。ともかく、読んで興味の尽きない奇書である。(

近世庶民生活資料

藤岡屋日記 第三巻 鈴木棠三・小池章太郎編 三一書房刊)

特1トップへ、

特2へ、

補遺 そのニへ、

補遺へ、

ホームへ