補遺 その一

はじめに

補遺作成の目的

『私の昭和史-自分史の試み-』 は長すぎて読み通すのが困難であるとの批判を一、二の友人から聞かされた。彼らはそもそもインターネットのホームページは短文で構成され、画像や写真が多く、見て楽しむものという先入観があるらしい。その先入観からすれば私のホームページは見ても眺めてもちっとも楽しくはない。それも当然で私はこのホームページを本の原稿を書くつもりで作った。長い文章を短くすれば面白く読んでもらえるか。写真や画像をたくさん入れれば面白くなるか。そんなものではないだろう。サラリーマンの一生というのは決して読んで面白く、聞いてわくわくするものではない。面白くないのは題材の本質によるものだ。それでもしかし友人の批判には謙虚に耳を傾けなければならないだろう。内容が如何に名論卓説に満ちていても、画面を一瞥しただけでうんざりするようでは到底読んではもらえないだろう。この補遺の作成にあたっては写真を多用し、音楽も入れて極力読みやすいものにしよう。漢字が多いのも画面が黒っぽく なってまずいという。

作家の田中小実昌(たなかこみまさ、故人)のように漢字をめったに使わない人もいる。しまりがなくて私の自分史に適当な表現方法とは思えないが、なるべく漢字の使用を減らそう。

またしかし一方ではこうも考える。もともと私は自分史の読者を私の家族や親類の10数名に限定していた。それが思いがけぬ構成の展開によって、想定読者の数が増えた。初心に返れば第三者の批判に耳を傾ける必要はない。当初の方針を守ってわが道を行けばよい。自分史などというのは所詮、老いの繰言(くりごと)に過ぎない。妻は勿論のこと、孫子(まごこ)は親父やそのまた親父の経歴などには何の関心もない。数年前、某全国紙の読者歌壇に次のような当選歌が出ていた。

自分史を書き終えたれど妻さえも読みてはくれず我ひとり読む

この歌は自分史の本質を衝いてあますところがない。自分史を作る作業も、作り終わって読み返すのも、老耄(ろうもう)徒食の毎日の時間つぶしである。結局、自分史は作者自身のためのものであるから、周囲を気にする必要はない。

『私の昭和史』 の本文は編年体で書いた。起こった事柄を起こった順番に書いていく記述方法を編年体という。本文が、「生い立ち」-「幼年時代」-「少年時代」-「戦争の時代」-「戦後処理の時代」-「平和の時代」 となっているのはその典型例である。「平和の時代」 をさらに時の経過にしたがって「その一」 から「その三」 までに分割した。このように八分割した時代区分のいくつかにまたがる事柄および全くこの時代区分に無関係のことを補遺とした。

たとえば「読書遍歴」 である。読書は幼年時代から現代まで続いている。昭和と平成にまたがっていて、本文の時代区分の何処にも入れることができない。また私の現況 (平成19年5月、6月頃)を書き残しておくことにしたが、現在はすでに平成の時代である。 『私の昭和史』に入れることはできない。これを 「わが日常」 と題して 「補遺 その二」 とした。「補遺 その三」 は娘ひろ子の旅行記である。これは昭和の時代の物語である。しかし、主人公は私ではない。

読書遍歴(戦前戦中篇)

幼少年期の読書

幼年倶楽部

|

|

幼年倶楽部、昭和9年(1934)2月号

|

赤ん坊時代から成長して次第に幼年期に入り、私は何時頃から本というものを眺めだしただろうか。最初は両親から絵本をあてがわれただろう。絵本の題名、内容には何の記憶もない。小学校二、三年生になると幼年倶楽部を買ってもらった。我が家は片田舎の庶民の家庭であったから、月刊雑誌といっても毎月買ってもらえるというわけではなかった。買ってもらえるのは正月と夏休みに限られていた。幼年倶楽部といえば思い出すのは同級生の岡東(おかとう)君のことである。

私が小学校三年生のとき(昭和9年、1934)に、呉市から三原市を結んで、瀬戸内海沿岸を走る

呉線が開通した。我が村の小駅には岡東駅長が赴任してきた。岡東君は岡東駅長の一人息子であった。彼は三年生の我がクラスに編入され、標準語らしいものをしゃべった。何でもよく知っている都会っ子の岡東君と、私はすぐに仲良くなった。八幡様の森の下にあった駅長の官舎に私はよく遊びにいった。彼は幼年倶楽部を毎月買ってもらっていた。私は正月号と8月号しか買ってもらえないので、私が買ってもらえない号を、岡東君の家で読んだ。私はこの家で4人が椅子テーブルを囲んでやるマージャンというものを始めて見た。おそらく人口4千人のわが村で、その当時マージャンをやっていたのは岡東家だけだったろう。岡東君は五年生の途中でいなくなった。父親の転勤のためだったろう。わずか2年足らずの付合いであったが、頭や顔の造作の大きな彼の風貌を、今でもはっきり覚えている。

それはともかく、幼年倶楽部の内容はほとんど覚えていない。 「タンク・タンクロー」 ,「コグマノコロスケ」 などの漫画の題名をかすかに思い出すぐらいだ。この雑誌の発行元は父が講読するキングと同じ大日本雄弁会講談社であった。今の講談社である。会社名の変更は終戦後のことであるが、本稿では便宜上、講談社と表記することにする。

野口英世

あれは確か小学校三年生か四年生であったろうか。隣町の竹原町の商店街が年末大売出しの福引きをやった。母はここで一等賞の 「京阪神10日間旅行」 を引き当てた。この旅行から帰ったときの私へのお土産は、少年読み物 『野口英世』 と陶器製の虎の置物であった。『野口英世』 は多分、講談社発行、池田宜政著の 『偉人野口英世』 であったろう。というのはわが家には講談社の雑誌や本が多かったのである。父が時々購入するのはキング、講談倶楽部、雄弁などいずれも講談社の雑誌であった。母はとくに読書の趣味はなく、時々主婦の友や婦人倶楽部を買うぐらいのものであった。講談社が発行した野口英世の伝記を、母は子供に与える本の最上のものと思ったに違いない。黄みがかった表紙の真ん中に、野口英世の肖像写真が載っていたような気がする。本の内容は全く覚えていない。

英世は貧家に生まれ、幼時のやけどで左手が不自由になりながら、刻苦勉励の末、世界的な細菌学者となった。この本はもっぱら彼を稱讃するものであっただろう。彼を手本にして頑張れと、読者を励ますものであっただろう。子供向けの伝記であるから、野口英世を全人的に物語ったものではない。金銭的には全く抑制の効かない性格破綻者であったとか、金持ちの娘との婚約を条件に渡米費用を出してもらいながら、後に破談にするなど、彼のマイナス面には触れないものであっただろう。

彼が発見したとされた黄熱病の病原体も、後に雑菌を誤認したものであったことがわかった。世界の細菌学会における彼の権威が急激に失墜しつつあったときに、彼は死んだのであった。ニューヨークのロックフェラー研究所の、主任研究員としての名誉にかけて、アフリカの黄熱病に挑み、西アフリカの僻地、アクラで黄熱病にかかって死んだのであった。作家の渡辺淳一は昭和50年代、野口英世の伝記を世に問うた。『遠き落日』(角川文庫上、下) という伝記の題名に、野口英世の終焉の悲劇が集約的に表現されている。今持っている私の野口英世に関する知識は、ほとんど成人になってからの見聞によるものである。

虎の置物

虎の置物は長さ20センチ、高さ10センチ程度の小さなものである。母がこの虎を私の土産に買ったのはもちろん、虎が私の干支(エト)だからである。その他推測すれば、虚弱児童であった私を元気に、虎のように猛々しい男に成長させたかったからであろうか。私はこの虎を勉強机の上や床の間の違い棚、本箱や本立ての本の隙間に置いてその後の70数年を過ごした。その間、何度も引越しをしたので左の牙は折れ、左足は大腿部を骨折している。何十年も後に中島敦(なかじまあつし、故人) の 『山月記』 を読んだ。科挙に合格した秀才少年が、役所の出世競争に落伍し、身を持ち崩して、ついに人喰い虎に変身する物語である。作者は唐代の説話に材をとったという。虎に変身した男には少壮の時代、学業成績と立身出世を競った幼馴染がいた。この人物は今や、政府高官となって地方出張中、人食い虎に身を落とした友人に出会うのである。虎は涙ながらに友人の高官に、みづからの来し方を物語る。最後にこの虎が友人の見守るなか、月に向かって吼える印象的な場面がある。虎に成り果てた人物は、結局、心の中に住む悪魔を制御しきれないまま、苦悶し、転落し、ついに虎に変身するのである。作者は単なる猟奇物語に過ぎない原作の説話に、高い精神性を与えた。作家の井上靖(故人)は、この本の文庫版の解説で、すべての芸術家は山月記の虎であると述懐している。この本は 『山月記』 あるいは 『李陵・山月記』 などの書名で、岩波文庫を含むほとんどすべての文庫に入っている。

テルモピレーの戦い

|

|

月刊誌キング昭和8年(1933)新年号付録

|

父が買った講談社の大衆娯楽雑誌キングの昭和8年(1933)新年号には、『偉人は斯く教へる』 という小冊子が付録としてついていた (右の図参照)。四六判 (13センチ×19センチ) 216ページほどのものである。内容は、内外の偉人・英雄のことばとそのことばの発せられたいきさつである。ひとり当たり2ページにわたって簡単に書かれている。収録人数は60数人にのぼっている。私はこの小冊子の中のスパルタ王レオニダスとウエリントン将軍のことばを今に覚えている。レオニダスのことばは次のとおりである。

道行く人よ、帰ってラケダイモンの人に告げよ、我らは命

を守ってここに死せりと

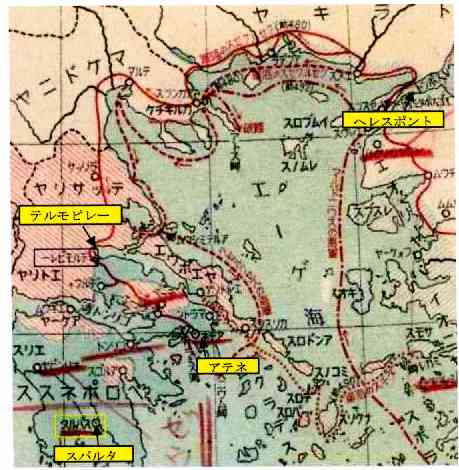

紀元前480年、ペルシャ王クセルクセスは大軍を率いてギリシャを攻撃した。第三次ペルシャ戦役と称する。クセルクセスは過去2回の遠征失敗の雪辱を期していた。これを迎え撃つギリシャ都市国家同盟軍は7千人、スパルタ王レオニダスを将として、テルモピレーの天嶮によって邀撃 (ヨウゲキ) した。ギリシャ同盟軍は、ペルシャの大軍を目の前にして、士気沮喪し動揺する。そのうちに敵に内通するものも現れる。ここにおいてレオニダスは、同盟軍を解散して帰国せしめ、スパルタ兵300名だけで戦って全滅する。戦後、同盟のギリシャ都市国家は、戦跡に立派な石碑を建てて、玉砕したスパルタ兵を顕彰した。上のレオニダスの最後のことばはこの石碑の碑文になっている。ラケダイモンとはスパルタの別名である。大人の読み物であるこの小冊子を、小学一年生の私がなぜ読めたか。理由は簡単である。本文のすべての漢字にルビが振ってあるのだ。原文はギリシャ語の詩であるが、この路行く人よ云々の日本語訳も悪くない。男らしく悲壮なスパルタ軍の最後を、簡潔に表現して読む人に訴えている。私はこの本を机上に置いて、折にふれ眺めたり読んだりした。本はいつの間にかなくなったが,

レオニダスの言葉を今に忘れない。この項を草するに当たって、インターネットの古本屋で、この話の載っているキングの付録を買った。右の表紙の写真がこれである。

この後、第三次ペルシャ戦役がどうなったかを簡単に見てみたい。テルモピレーを陥としたペルシャ軍は、ギリシャ内陸になだれ込んで、アテネを占領する。ところが海路ギリシャに侵攻したペルシャ海軍は、サラミス湾において、テミストクレスの率いるアテネ海軍に完敗する。海戦の模様を高地から見ていたクセルクセス大王は、陸戦の圧倒的勝利の成果を放棄して、直ちに引揚げて行く。ペルシャは第三次ペルシャ戦役にもまた失敗したのであった。大王は、勝ちに乗じたアテネ海軍が、ヘレスポント海峡 (ダーダネルス海峡) を封鎖することを恐れたのであった。ペルシャ軍はこの海峡に五十橈船や三段橈船など大型戦闘船数百隻を並べて船橋とし、大軍を渡河させていたのである。この海峡をアテネ海軍に押さえられると、ペルシャ遠征軍は敵地に孤立することになるのだ。昭和50年 (1975) 秋、私はギリシャに出張した。アテネの外港ピレウスでは代理店社長の案内で、テミストクレスの艦隊が船出したというサラミス湾の海岸を見物した。道路から数メートル下の海面には、平たい巨大な岩礁にエーゲ海の黒い潮が打ち寄せていた。2千4百年の昔をしのばせるものは何もなかった。

|

|

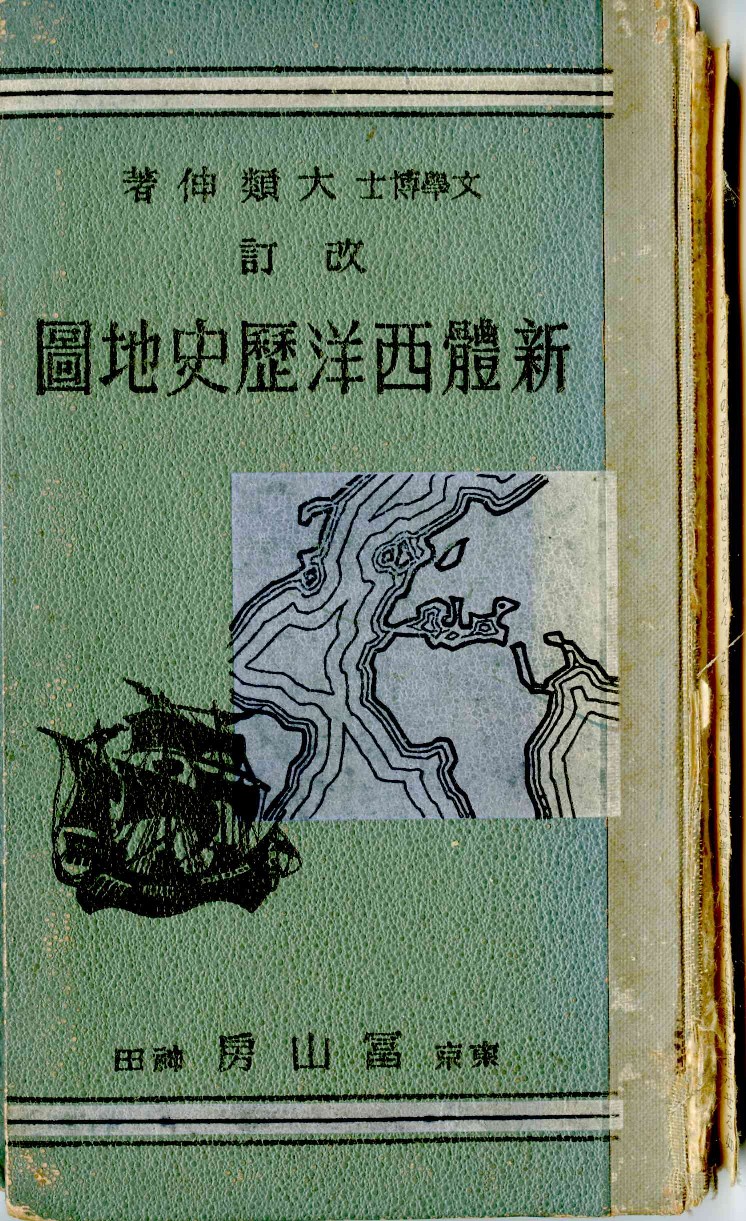

西洋史地図

|

|

|

第三次ペルシャ戦役要図

|

付図説明

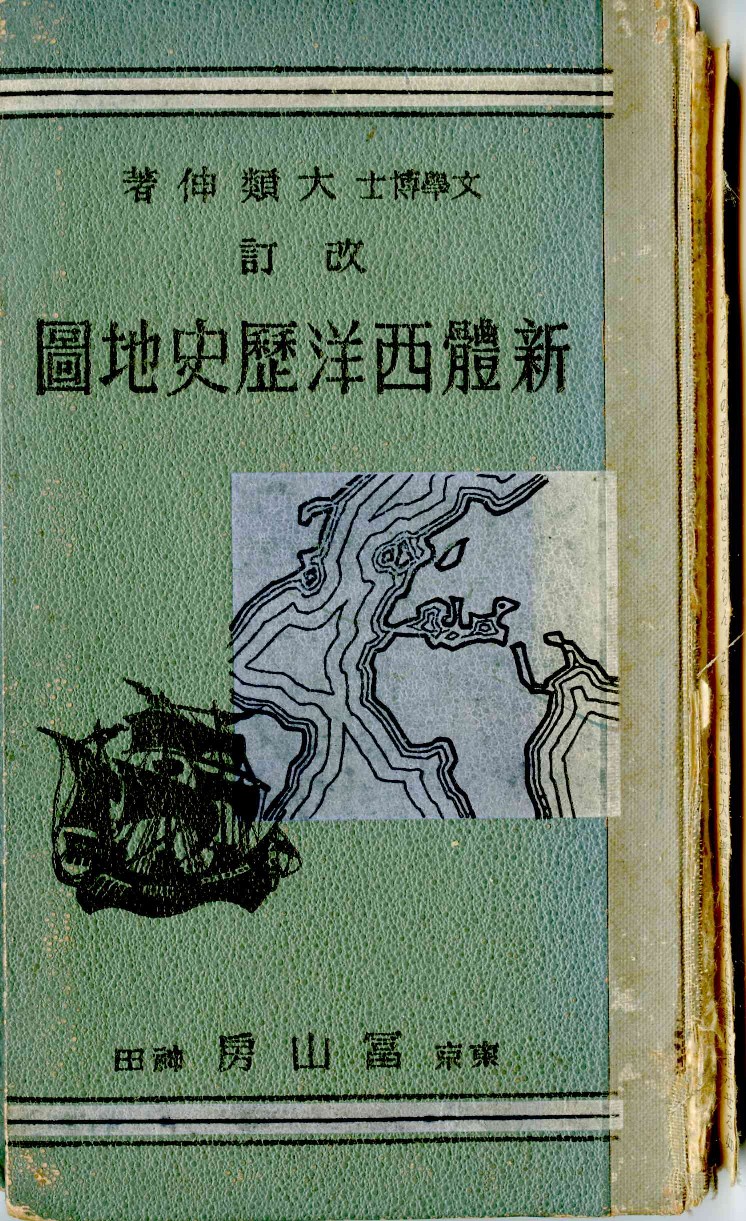

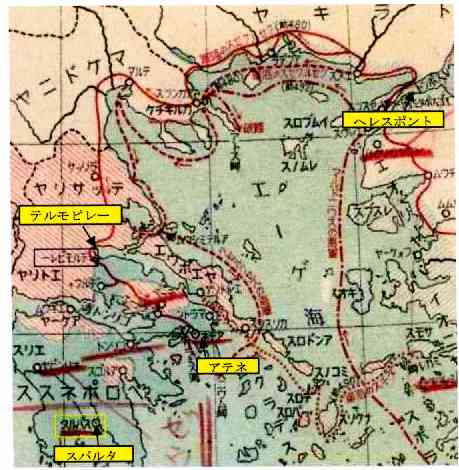

上の図左は冨山房 (ふざんぼう) 発行、大類伸著、『改訂新體西洋歴史地図』 の表紙である。この地図は中学時代、西洋史学習用として教科書のほかに購入を義務づけられた本である。昭和10年 (1935) 8月5日改訂再版、定価金79銭とある。巻末の扉には 「三の二 岡野幸郎」 の署名がある。三の二は三年二組の略である。歴史の授業として一年生は国史、二年生は東洋史、三年生は西洋史を習った。 この地図の第三次ペルシャ戦役の部分を拡大したのが右図である。

この図の赤斜線の区域はギリシャ都市国家のうちの中立国、濃い青色は同盟国、薄い青色は海である。陸上の赤線はペルシャ陸軍の進攻路、海上の赤い点線はペルシャ艦隊の進攻路を示す。この地図の数箇所の地名に、私は赤線を引いている。オリンピアには赤斜線を引いた上、「ゼウスを祀る神殿」 と赤鉛筆で書き込んでいる。上にも述べたように私は小学校低学年で、父親の本を読んで、スパルタ王レオニダスの最後に感銘を受けている。先生の講義を身を入れて聴いたに違いない。そういえば 「ペルシャ戦役ニツイテ記セ」 という試験問題もあったな。

『歴史』

ギリシャの旅行家ヘロドトスは紀元前440年から同430年頃、地中海世界の各地をを旅行してその見聞を『歴史』 (岩波文庫 上中下3巻) という本として残した。彼が見聞してこの本に書き残した事柄の多くが、その後の考古学的調査の結果、事実であると立証された。ローマの哲人セネカはヘロドトスを 「歴史の父」 とたたえた。ヘロドトスに贈られたこの呼称は、いまなお有効性を持ち続けている。彼はテルモピレー峠にも赴いて、この石碑を目にしている。『偉人は斯く教へる』 のスパルタ軍の勇戦の記述は、このヘロドトスの 『歴史』 によっている。ヘロドトスがこの古戦場を訪れたのは戦いがあってから40数年後のことである。当時の石碑は今はなく、鉄製獅子像が建てられてその台座に、このレオニダス王のことばが刻まれているという。

一方、辛うじて三次にわたるペルシャの侵攻を切り抜け、瓦解を免れたギリシャ都市国家同盟はその後どうなったか。戦後、同盟の二大強国、スパルタとアテネが勢力争いを始める。この争いは他の同盟諸国を巻き込みつつ30年近くも続く。ペロポネスス戦役という。この戦争がペロポネスス半島を中心に戦われたので、この称がある。ツキディデスはこの戦いの経過を 『戦史』 (岩波文庫 上中下3巻) に残した。著者のツキディデスは開戦1年目のアテネ戦死者の国葬に参列していたらしい。指導者ペリクレスが高い台の上からやった弔辞を詳しく書き残している。結局、戦争はスパルタが勝って、この半島の覇権を握るのである。ギリシャ都市国家同盟はその後も内部抗争が絶えず、第三次ペルシャ戦役後150年にして、隣国マケドニアのアレキサンダー大王に滅ぼされる。古代地中海世界に、ヘレニズム文明を打ち立てて、エーゲ海に覇を唱えたギリシャ都市国家も、それ以後の歴史には精彩がない。

ヘロドトスの 『歴史』 も、ツキディデスの 『戦史』 も戦後読んだものである。これら2書を読んだ直後に、ほぼ同時代のギリシャ・ローマの英雄・偉人を論じた 『プルターク英雄伝』 (岩波文庫 全12冊) を読んだ。講談社発行の子供向けの 澤田謙著 『少年プリューターク英雄伝』 (全1冊) は小学校高学年のときに、学校の図書室で借りて読んだ。シーザーが暗殺される場面など、挿絵もあってなかなか面白かった。しかし、戦後、大人になってから読んだ本物の英雄伝は、長いばかりで、ちっとも面白くない退屈な代物であった。

貝殻追放

その退屈な 『プルターク英雄伝』 のなかに、サラミス海戦でペルシャ艦隊を破り、ギリシャ都市国家同盟に勝利をもたらした英雄、テミストクレス提督を取り上げた一篇がある。これを読むと、驚いたことに、彼は第三次ペルシャ戦役後、幾ばくもなく、アテネ市民の投票によって市民権を剥奪され、アテネを追放されているのであった。戦役後、テミストクレスはアテネはもとより、都市国家同盟諸国の中で声望輝かしいものがあった。それは当然のことである。彼こそは狂瀾(きょうらん)を既倒に廻(めぐ)らして、同盟に奇跡の勝利をもたらした,

世界史上稀な名将であった。

しかし、禍福はあざなえる縄の如しで、この高い声望がかえって彼に災いした。彼はアテネ市民の嫉視を買うことになる。アテネにはオストラシズム (Ostracism) という制度があった。高い地位にある政治家に権力が集中することは、民主的な市民平等に反するとアテネ市民は考えたのである。そこで、市民の秘密投票の多数決によって、その政治家を追放するのである。秘密投票は貝殻に書いた時代もあったらしいが、この頃は陶片が使われていた。小片のことをギリシャ語でオストラコンといったので、それがこの制度の名前になった。槍玉に上がったテミストクレスは、アテネを追放され、都市国家同盟の諸国を放浪する。あれほど熱狂的に迎えられた英雄も、アテネ政府に気兼ねした諸国で滞在を拒否される。行き場を失い、家族とも引き離された彼は、ついに敵国であったペルシャ国王の庇護を受ける。

後にペルシャとギリシャの関係が険悪になる。ペルシャ国王はテミストクレスに、海軍を率いてギリシャを攻撃するよう要請する。テミストクレスは祖国に弓を引くことをがへんぜず自殺する。享年65歳であった。テミストクレスだけでなく、アテネの執政官のうち、政治的な業績を上げて人気の高かったものの多くが、この貝殻追放の厄に遭っている。過剰な民主主義や市民の権利行使の濫用が、ギリシャ都市国家の衰退の重要な原因の一つであった。このことはただにアテネだけの問題ではなかった。同盟を形成する都市国家のおのおのは、自国の国益を固執して同盟の結束を乱した。第三次ペルシャ戦役に於いて、ペルシャの大軍が国境に迫り、同盟の運命が旦夕に迫っているときにも、中立を標榜する幾つかの都市国家があったのである。上の第三次ペルシャ戦役要図をご覧いただきたい。

余談であるが、このオストラシズムあるいは貝殻追放は、戦前戦後を通じてわが国の大学入試問題によく出題された。さらに余談だが、サラリーマン作家の先達(せんだつ)とされる水上(みなかみ)瀧太郎(1887~1940)に、随筆集 『貝殻追放』 がある (『貝殻追放抄』 岩波文庫)。サラリーマン作家といっても彼は普通のサラリーマンではない。慶応を卒業の後、米英仏に遊学して、帰国後父親の会社で役員をやっている。慶応在学中から三田文学に小説を寄稿して、文名を上げた。この 『貝殻追放』 で水上は、厚顔無恥な野次馬が、無辜の人を陥れることのしばしばあるのは、古代ギリシャだけではなく、現代日本においても然りだという。彼が厚顔無恥な野次馬と糾弾するのは新聞記者である。彼の新聞記者嫌いは有名であった。大新聞の名前で面会を強要するばかりか、折角しゃべったことをちっとも聞いていない。思い込みで、でたらめの記事を書く。当事者や近親者に大迷惑を掛けておきながら恬として恥じない。彼が、家業たる明治生命の後継者となるのか。作家として身を立てるのか。それとも両道を掛けるのか。ジャーナリズムとしては彼の去就に関心があったのである。もちろん、彼が糾弾して止まない社会は、平成現在の日本ではない。大正時代の話である。

少年倶楽部

歴史の町、竹原

|

|

現在の日の丸写真館、竹原市

|

私は幼年倶楽部を小学校何年生まで読んでいただろうか。私の購読雑誌が幼年倶楽部から少年倶楽部に変わったのは多分五年生からであったろう。しかし購読頻度は依然として新年号と8月号に限られていた。隣町の竹原町の亀尾書店まで歩いて買いに行った。一里強 (約5キロ) の道のりだから往復で2時間はかかった。バスも列車もあったがこれらの交通機関は大人の利用するものと思っていた。中学生になると定期券を使えたが竹原までの往復はいつも歩いた。進級するたびに左の写真の日の丸写真館で肖像写真を撮ってもらった。その帰りに亀尾書店によって単行本や雑誌を買った。亀尾書店はこの写真の向かって左奥にあった。今では駅前の新市街に移っている。日の丸写真館は、今も昔あった場所に、昔どおりのすがたで残っている。子どもの私にはこの3階建てのビルは、大都市の象徴のように思われた。ついでだが、この写真館の前を流れる本川 (ほんかわ) は江戸時代にはこの町の交通の動脈であった。船は写真に一寸見える雁木 (がんぎ) に着けて貨物を積み降ろしした。このあたりは町の商業、交通の中心をなしていた。戦前は江戸時代の石垣の雁木がそのまま残っていた。戦後の河川改修の際に、今は全く不必要な雁木を、記念のためにコンクリートで形ばかり残したのであろう。橋のたもとに見えている石造りの常夜灯は、文政8年 (1825)、 原甚五兵衛が寄進したものと彫りこんである。何しろこの町は、幕末の著名な文人、頼山陽が生まれて、幼年時代をすごした由緒ある土地である。その家も今に残っており、観光客が絶えない。

あゝ玉杯に花うけて

|

|

少年倶楽部,

昭和13年(1938)新年号

|

少年倶楽部の当時の連載小説で、今でも題名を記憶しているのは、佐藤紅緑 『街の太陽』、佐々木邦 『出世倶楽部』、南洋一郎 『緑の無人島』、高垣瞳 『怪傑黒頭巾』、江戸川乱歩 『少年探偵団』、『怪人二十面相』 などであった。昭和初年 (1927)、佐藤紅緑は

少年倶楽部に,

彼としては初めての少年小説 『あゝ玉杯に花うけて』 を連載した。貧しい家庭の少年が、働きながら中学に進み、刻苦勉強の末、遂に第一高等学校に入るという教養小説である。このストーリーはその後の彼の少年小説のパターンとなった。当時、私は新聞配達をしていた。小説の主人公に境遇が似ていたので、彼の小説に鼓舞されるところがあった。

新年号と8月号には豪華な付録が付くのを常とした。ある年の新年号には大阪城天守閣の模型が付いた。模型といっても、厚い紙にカラーで印刷された天守閣の部品を、切り抜いて組み立てるのである。私は図画工作が大の苦手であった。悪戦苦闘して組み立てていると、見かねて父が手を貸してくれた。少年倶楽部の値段はいつも50銭であった。ただし特別付録の付く新年号と8月号は特別価格の60銭であった。

大陸非常線

この頃になると時々は単行本を買ってもらった。佐々木邦 『村の少年団』、山中峯太郎 『大陸非常線』、平田晋策 『新戦艦高千穂』 などは今も内容をはっきり覚えている。これらはいづれも私の幼年時代に少年倶楽部に連載されたものであった。単行本などめったに買ってもらえないので、一度手に入れた本は何度も繰り返し読んだ。『村の少年団』 は悪漢を捕まえたり、隣村の子どもたちと喧嘩したりなど愉快な活躍をする。この真似をして近所の下級生を集めて少年団を作ったりした。『大陸非常線』 は林という陸軍士官が満州やシベリアで活躍する軍事探偵物である。この本の冒頭の章の小見出しは 「大陸の空今暗し」 であった。当時の満州は、地方軍閥の張作霖父子が統治する支那の一地方であった。官僚や軍人の腐敗も甚だしく、匪賊や馬賊が横行して百鬼夜行の有様であった。軍事探偵、林の身の上に何が起こるのか、期待に胸を膨らませて読みはじめたものであった。林は満州の奥地やシベリアで表向き写真屋などを営みながら、危険な情報活動に従事する。昭和7年の上海事変では、林大佐は聯隊長として出征して戦死する。最後の章の小見出しは 「接すれば慈父 仰げば軍神」 であった。

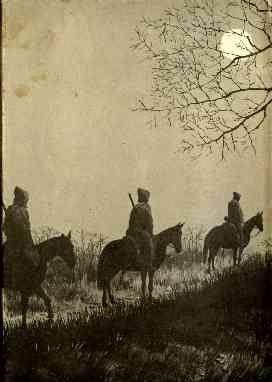

敵中横断三百里

|

|

『敵中横断三百里』 表紙カバー

|

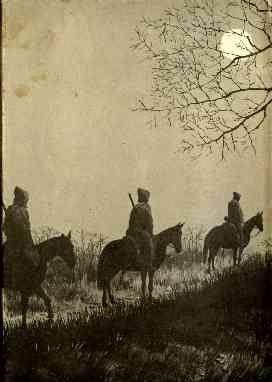

山中峯太郎の軍事実録小説のうち、もっとも有名なのは 『敵中横断三百里』 であった。日露戦争中の満州で、建川義次 (たてかわよしつぐ) 中尉 の率いる5人の騎兵斥候は、敵の背後に潜入する。破壊活動と情報活動に、人馬一体、超人的な奮闘をする。広漠たる満州の曠野の中に、騎兵銃を肩に、騎乗姿の斥候隊の墨絵風の挿絵は、樺島勝一の絵であった。子供のエキゾティックな空想を激しく刺激するものであった。

この小説も、少年倶楽部の連載は数年前に終わっており、私は単行本を友達に借りて読んだ。この騎兵斥候隊の建川隊長は後に栄進して陸軍中将となり、参謀本部次長まで勤めた。駐ソ大使もやった。

作者の山中峯太郎の前歴は、陸軍幼年学校・士官学校卒業、陸軍大学中退というれっきとした陸軍士官であった。退役して孫文の第三革命に参加したりした。

これらの作品を書いた当時はすでに軍籍を離れていた。彼の文章は細部の記述が正確で且つ詳細、他の類書が真似のできない臨場感を持っていた。少年読者に大陸雄飛の夢を鼓吹すること大なるものがあった。

彼はこれら軍事実録物のほか、『大東の鉄人』、『亜細亜の曙』、『見えない飛行機』

など少年の活躍する熱血武侠小説を書いた。これらフィクションも読者に受けた。しかし私はノンフィクションのほうが好きであった。フィクションは作り物であるから、なんと言っても迫力が乏しい。読者である少年に与えたショックも数段落ちる。主人公の少年は小型モーターの付いたスケートを履いて、自動車で逃げる悪漢を追跡する。何となく胡散臭さを感じたものであった。戦後、山中は月刊誌に 『実録 亜細亜の曙』 を書いて評判となった。

新戦艦高千穂

海軍作家、平田晋策の愛国科学小説 『新戦艦高千穂』 が少年倶楽部に連載されたのは、昭和10年 (1935) 7月から翌年3月までであった。私は連載中にはほとんど読んでいない。連載が終わって単行本になってから買ってもらった。北極海の秘密境の発見をめぐって、日、米、ソの3国艦隊が争い、新戦艦高千穂を旗艦とする日本艦隊が、勝利を収める物語である。この小説が連載された当時の険悪な国際関係を反映して、米国はA国、ソ連はB国と、仮名になっている。北極海は氷の浮かんだ海である。ここに未発見の陸地があるという作家の想定は、奇想天外である。そこに50年前実在した巡洋艦畝傍 (うねび、3615トン) がからんでくる。明治19年 (1886) フランスの造船所で建造して日本に向けて回航中の畝傍は、同年12月、シンガポールを出た直後の南支那海で杳として消息を絶った。普通、船舶が低気圧に遭遇して沈没した場合、沈没船の残留物が何処かで発見されるものである。それによって沈没が確認される。畝傍にかぎっては何も見つからない。そこで海賊に乗っ取られたとか、海中の怪物に、捕まったとかさまざまな噂が流れた。その畝傍が、ところもあろうに北極海で発見される。艦長以下の乗組員は皆凍結状態なのだ。作家の空想はとどまるところを知らない。作者の平田晋策が構想した新戦艦高千穂と、実在した日本の戦艦2隻の要目を比較すると次表のとおりである。

高千穂は主砲として40サンチ砲4聯装3基を持つ。40サンチ砲4聯装とは想像を絶するが、子供向け読み物としてはまあ許容範囲に入るだろう。20万馬力のエンジンを持ち、33ノットと航空母艦並みの速力を出す。搭載機数16機という飛行機の数は多すぎるが、これにも目をつむろう。問題は、これらの搭載機が発着艦する4台のカタパルトである。

カタパルトは飛行機を射出することはできても、収容することはできない。フロートの付いた水上機は、カタパルトから打ち出される。目的の飛行が終わると、本艦の艦側に着水して、クレーンで収容される。この小説では本艦に搭載の艦載機が、あたかもトンボが木の枝に止まるように、自在にカタパルトに着艦するのである。垂直離着陸機とか、ヘリコプター以外には、こんな芸当はできない。垂直離着陸機にしろヘリコプターにしろ、ある程度の面積の発着場を必要とする。幅1メートル、長さ数メートルのカタパルトに着艦はできない。(下の図は三一書房発行、少年小説大系第17巻 平田晋策・蘭郁二郎集より借用した)。

主人公の小川少年は、北斗丸という2千トンの探検船に乗り込んで活躍する。北斗丸は帆船を改造して武装し、探検船に仕立てた船である。彼は小学六年生という設定だが、植芝武道の達人である。米艦の荒くれ水兵と格闘技の試合をして相手を倒す。空中戦では米、ソの戦闘機を皆撃墜して、北斗丸のカタパルトに帰って来る。スーパー・ボーイである。この武装帆船北斗丸は船体の何処かに15サンチ砲を隠し持っていて、これで米国の潜水艦を撃沈してしまう。如何に架空の物語とはいえ、ちょっといきすぎだと思うのだが、それは今の考えである。当時は興奮して読んだのだ。退屈な新聞配達の途中で、北斗丸の小川少年になりかわって、A、B艦隊をやっつける工夫をした。父から洋服のボタンを入れる紙箱などをもらって、北斗丸の船内の、主人公の少年のキャビンを作ったりもした。余談だが、作者の平田晋策はこの連載が終わってすぐに衆議院選挙に出馬すべく帰郷した際、交通事故で亡くなった。享年31歳であった。

豪勇荒鷲艦長

この頃の少年倶楽部の8月特大号に、南洋一郎作、『豪勇荒鷲艦長』 という戦記物の付録が付いた。第一次世界大戦が始まって3年目の1916年、ドイツ海軍のルックネル少佐は、皇帝じきじきの命により、武装した帆船、ジェー・アドラー号 (海の鷲号) で連合国の通商破壊戦に従事する。帆船は大改装の末、強力なディージェルエンジンをつけ、隠顕砲を装備する。撃沈した敵船の乗組員を収容する特別室も設けるという徹底振りである。

ノルウェー船に偽装した海の鷲号は、同年末アイスランド沖に出撃する。以後大西洋を南下しつつ、連合国の客船、貨物船を襲う。獲物に近づいた海の鷲号は,帆を卸して、ドイツ国旗を掲げたと見るや、「止マレ、シカラザレバ砲撃セン」 と旗旒信号をあげる。同時に左舷舷側がパックリと口をあけ、大砲が商船に狙いを付ける。乗組員はなすすべもなく捕虜となり、商船は撃沈されるのだ。航海中何回か英国艦艇の臨検を受けるが、偽装が完璧で見破られない。英国海軍は威信にかけて海の鷲号を追跡する。しかしレーダーもなく飛行機も幼稚な当時では、すばしこく踪跡をくらます、海の鷲号を捕捉することができない。結局この仮装巡洋艦は、南米の先端ホーン岬を回って、南太平洋のフィジー諸島東方の無人島に到達する。そこで休息中、津波のため破壊されて戦闘力を失うのである。北大西洋に乗り出してから、沈没するまでの7ヶ月間に、10数隻の連合国商船を撃沈する。当時小学校六年生であった私は、勇壮で痛快なこの物語を何度も読んだ。その後、連合国は護送船団方式を採用して、この種の仮装巡洋艦や、ドイツの潜水艦Uボートによる商船の被害を防ぐのである。

少年模範文

全国児童作文コンクール

何時の頃からか、少年倶楽部は全国児童作文コンクールを始めた。このコンクールの特色は、作文の課題を時の大臣が出題するというものであった。課題作文は1500字以内で、最優等賞1名、優等賞10名、佳作200名が選ばれた。優等賞には賞状と賞品が与えられるが、最優等賞には個人賞のほか、彼が属する小学校に優勝旗が贈られる。佳作は賞状だけであった。この作文コンクールで、わがクラスの校長の倅が最優等賞を取ったのである。確か五年生の前期であったろう。何の取り柄もない田舎小学校から、作文で全国一がでるというのは驚天動地のことであった。作文熱が全校にひろまった。わがクラスでも成績上位のものはこのコンクールに挑戦した。

|

|

八波則吉著『少年模範文』

|

今回、「読書遍歴」 を書き上げるに当たって、上野の国際子ども図書館に少年倶楽部のバックナンバーを調べに行った。そこで偶然手にした昭和12年 (1937) 新年号の作文コンクールの成績発表の中で、200名の佳作のなかに、私の名前を発見した。

「陸軍大臣 杉山元閣下出題 全国児童作文入選発表」 という物々しい表題の下に、最優等賞1名、入賞者上位2名の顔写真と作品が出ている。それに続いて残りの入賞者8名と佳作200名の氏名と小学校名が県別に並んでいる。広島県の佳作11名の最後の3名がわがクラスメートなのだ。長尾幸壮、岡野幸郎、坂上寿人の3名である。このときに杉山元閣下が出した課題は 「支那・満州の我が兵隊さんを思う文」 というものであった。私はその後もこのコンクールに応募を続け、何回か佳作に入った。しかしわがクラスの友人は最優等賞を獲得しているのだ。佳作で満足できるわけはない。ちっとも嬉しくなかった。私の母は、子どもの級長任命書とか学術優等賞など、子どもがもらった賞状類は何でも保存しておく癖があったが、この作文コンクールの佳作賞状は保存してなかった。子どものおもちゃと思っていたのだろう。

少年模範文

わがクラスの作文熱が高揚した丁度そのころ、私は母にねだって八波則吉 (やつなみのりきち) 著 『文話文例

少年模範文』 を買ってもらった。発行所は講談社であった。巻末には昭和12年4月10日164版発行とあるから、ベストセラーといわないまでも

ベターセラーではあったのだろう。内容は、著者の「文章作成上の要諦」 が、36話にわたって挙げられているというものである。これらは昭和初年、3年にわたって少年倶楽部に連載されたものであった。そのおのおのの項目に,少年倶楽部に投稿された児童の作文のうちの優秀作が,

文例として掲げられている。著者が作文上の要諦とする項目のいくつかの例を挙げる。「文の統一」、「初一念を貴べ」、「題をはづすな」、「見聞を広めよ」、「名文を写せ」、「文の添削」 などなど。さすがに児童教育の専門家、子どもの作文の指導にあたってきた人の手になるものである。指摘が具体的でわかりやすく、説得力がある。現在、世に流布されている各種の文章読本と比べて、少しも新鮮さを失っていない。しかし、折角買ってもらいながら、この本を熱心に読んだ記憶はない。それが証拠に、色あせてはいるものの、本そのものは美麗なまま残っている。

ハナハト教科書

著者の八波は国文学者であった。大正年間、童謡、「故郷(ふるさと)」 の作詞者としても有名な高野辰之等とともに、文部省の教科書編纂官であった。私たちが小学校6年間習ったいわゆる 「ハナハト教科書」 は八波等の手になるものであった。八波はその後、高校の国文学の教授などを勤めたが、この当時は講談社の仕事をしていた。一年生の国語教科書巻一の冒頭に 「ハナ ハト マメ マス ミノ カサ カラカサ」 とあったので 「ハナハト教科書」 と俗称された。大正7年(1918)4月入学の児童から昭和7年(1932)4月入学の児童まで15年間使われた。私たちの世代が 「ハナハト教科書」 で国語を習った最後の子どもである。いまこの 「ハナハト教科書」 を一瞥してみると、明治の匂いが強く感じられる。ミノカサといっても今の人には全くわからないのではないか。当時でも都会の子どもには、この教科書の挿絵を見るまでは、ミノカサの具体的イメージはわかなかっただろう。私の子ども時代、わが家の納屋 (なや) には2、3着の蓑 (みの) と菅笠 (すげがさ) がぶら下がっていた。雨の日の畑仕事には祖母が身につけていた。四年生後期には、「アメリカだより」 というのがある。米国に出張した父が、日本にいる子どもにあてた手紙である。ニューヨークのクライスラービルの絵が添えてあり、アメリカ文明に対する憧れが全編にあふれていた。大正デモクラシーの影響もあったのだろう。

|

|

第1ページ

|

|

|

ハナハト教科書の第3ページ、第2ページ(右ページから)

|

次の年すなはち昭和8年 (1933) からは、これまでと全く違った方針で編纂された 「サクラ教科書」 になった。巻一の冒頭が 「サイタ サイタ サクラガ サイタ」 となっているのでこの称がある。続いて 「ススメ ススメ ヘイタイススメ」 となる。すなはち、前年までの教科書にあった明治臭が一掃され、代わって、軍事や戦争に関する記事が増えた。六年生前期には 「空中戦」、後期には 「機械化部隊」 などという課目があった。この版から国語読本はカラーになった。 「祖国とは国語のことである」 と力説する評論家もいる。幼年時代に如何なるテキストで母国語を習ったかによって、生徒の精神形成には何がしかの変化が出るだろう。私は小学生の6年間、ハナハト教科書で学んだ。しかし中学に入るのは1年遅れた。この年から、中学入学試験はサクラ教科書ベースで行われた。受け持ちの今井先生は、私たち1年遅れで受験する生徒2人のために、サクラ教科書の6年生用で特別の課外授業をしてくれた。私はサクラ教科書も垣間見たことになる。このことはわが精神の形成に如何に働いたのであろうか。因みにこのときの入試で私は合格し、友人は落ちた。

昭和初年から行われてきた中学校入試の学術試験は翌年から廃止された。私は戦前、学術試験に受かって中学校に合格した最後の世代に属する。翌昭和15年の中学入試からは、内申書、口頭試問、身体検査の三本立て入試となる。以下は、この件について昭和14年9月、文部次官が各県知事に宛てた通牒の一部引用である。桑原三二発行『東京府公立中学校教育史』昭和56年5月15日刊による。

"中学校入学者選抜に関する件

皇国の前途多難なるの秋皇運を扶翼し興亜聖業の達成に邁進すべき国民を練成し特に其の体位の向上を図るは刻下喫緊の要事なり然るに国民の基礎的練成を行うべき小学校教育に於て今尚中等学校入学準備に毒せられて其の本旨歪曲せられ児童心身の健全なる発達阻害せられつつあるは邦家のため寒心に堪えざるところにして之が改善の必要急なるもの之あり・・・・。"

当時の世間の軍国主義の雰囲気をつたえる文章なのでここに引用した。それにしても、中学入試の学科試験が、児童の体位を毒するとはよくも言った。

中学時代の読書

明治大正文学全集

中学生になると学校の授業の予習復習が忙しく、小学生時代のように活字であればなんでも、濫読・雑読する余裕がなくなった。中学に入ってからの読書の対象は、教科書に出てくる本とか、先生の推薦する本が多くなった。樋口一葉などは学校の図書室の 『明治大正文学全集』 で読んだ。この全集は昭和初年の円本(えんぽん)ブームの中、大手出版社の春陽堂から発売された。円本というのは予約頒価が1円という廉価で、分売も可能、買いやすいのがセールスポイントであった。各種の全集が各出版社から出されてブームになった。これによって、一部知識階級の占有物であった文学が、広く庶民の間に普及した。円本ブームは昭和初期の画期的な社会現象であった。この全集で私は教科書に出てくる有名な作家ばかりでなく、名前も知らない作家の小説なども読んだ。自然主義というのであろうか、貧乏生活の細部をこまごまと書いたものである。梅雨時の日曜日の午後、薄暗い勉強部屋で読んでいると、陰々滅々たる気持ちになったことを思い出す。夏目漱石の 『坊ちゃん』 などは帰宅の通学列車の待ち時間に、

松本書店で立ち読みした。岩波文庫の星一つ、25銭の定価を惜しんで、立ち読みで済ませた。それ以外の漱石の作品はすべて戦後になってから読んだ。

肉弾と此一戦

日露戦争の旅順攻囲戦で負傷した陸軍中尉桜井忠温が書いた『肉弾』は、三好の先生の蔵書の戦記文学叢書で読んだ。中学二年の国語教科書には同じ作者の 『将軍乃木』 からの抜粋が載っていた。乃木中将は第三軍の司令官として旅順攻囲戦の責任者であった。彼はこのときの戦いで2児を失う。長男勝典(かつすけ)中尉が先に戦死する。司令部は気を利かせて、次男保典少尉を安全な司令部付に配置替えしようとする。次男からの手紙でこれを知った乃木は、次男を戦闘配置から遠ざけることを許さない。配置転換の内命を受けた次男保典は、手紙で父親の司令官に今の配置から動かさないでくれと頼んでいたのである。

その直後に次男は二百三高地の最前線で、額に敵弾を受けて戦死する。参謀が訃報を乃木の元へもたらしたときに、乃木は 「よく戦死してくれました。これで世間に対して申し訳が立つ」 とつぶやいた。参謀は乃木の心事を思いやって、涙を流したと桜井は書く。旅順は日露戦争最大の激戦地で、ここで第三軍の将兵一万五千四百余名が戦死した。右の写真は前線での乃木兄弟である。昭和8年12月発行、湯川弘文社の 『最新国文読本 巻四』 から借用した。

日露戦争の旅順攻囲戦で負傷した陸軍中尉桜井忠温が書いた『肉弾』は、三好の先生の蔵書の戦記文学叢書で読んだ。中学二年の国語教科書には同じ作者の 『将軍乃木』 からの抜粋が載っていた。乃木中将は第三軍の司令官として旅順攻囲戦の責任者であった。彼はこのときの戦いで2児を失う。長男勝典(かつすけ)中尉が先に戦死する。司令部は気を利かせて、次男保典少尉を安全な司令部付に配置替えしようとする。次男からの手紙でこれを知った乃木は、次男を戦闘配置から遠ざけることを許さない。配置転換の内命を受けた次男保典は、手紙で父親の司令官に今の配置から動かさないでくれと頼んでいたのである。

その直後に次男は二百三高地の最前線で、額に敵弾を受けて戦死する。参謀が訃報を乃木の元へもたらしたときに、乃木は 「よく戦死してくれました。これで世間に対して申し訳が立つ」 とつぶやいた。参謀は乃木の心事を思いやって、涙を流したと桜井は書く。旅順は日露戦争最大の激戦地で、ここで第三軍の将兵一万五千四百余名が戦死した。右の写真は前線での乃木兄弟である。昭和8年12月発行、湯川弘文社の 『最新国文読本 巻四』 から借用した。

陸軍の 『肉弾』 に対して、海軍には 『此一戦』 がある。作者の水野広徳中尉は、水雷艇長として日本海海戦に参加する。戦後、海戦の模様を記録したのがこの本である。海戦の行われた対馬海峡は、明治38年(1905)5月27日、天気は良かったが波浪高く、排水量百トンそこそこの水雷艇は、文字通り木の葉のように翻弄され、傾斜は6、70度に達した。これでは艇内で立っていることは勿論、魚雷の発射もできない。東郷司令長官は一時、水雷艇隊を對馬沿岸に避難させる。私はこの本も同じ戦記文学叢書で読んだ。この本は次のことばで結ばれている。

”国大と雖も、戦いを好む時は必ず滅び、天下安しと雖も、戦いを忘るゝ時は必ず危し”

水野は日米開戦前、和平特使として米国に派遣された、野村吉三郎大将とは海兵同期(26期)である。水野は海軍大佐で予備役となり、平和主義者の軍事評論家として生涯を終えた。『肉弾』 と 『此一戦』 は日露戦争の戦記文学の双璧として、ロングセラーとなった。

数田校長から修身の時間に、「稚心を去れ」 とさとされた影響からか、あるいは小学校時代と生活が激変した影響からか、少年倶楽部や少年冒険小説の類からは完全に絶縁した。

デカメロン

不義不倫と背徳の書

三年生になると西洋史の授業が始まる。ヨーロッパのルネサンスを文芸復興と邦訳するだけあって、教科書のルネサンスの項に最初に出てくるのがイタリアの作家、ボッカチオの 『デカメロン』 である。たしか作者のボッカチオの肖像画も載っていた。作者はこの本で、中世の窮屈な宗教的な束縛を脱ぎ捨てて、人間性の自由な発露を謳歌している。歴史担当の村上先生の思わせぶりな説明が気になった。早速、三好の先生にこの本を借りて読むことにした。私の保証人であった三好の先生のもとには、時々呼ばれて行っていた。私は客間の大きな書棚に、新潮社の 『世界文学全集』 が並んでいることを知っていた。この全集は昭和初期の円本ブームの絶頂期に、予約出版されたもので、50万部の予約があったというベストセラーであった。本を手渡してくれたのは三好夫人であった。内容は猥褻、殺人、強盗、詐欺、横領、滑稽な物語の連続で、思春期の少年であった私に大きなショックを与えた。それは教育勅語の 「・・・父母に孝に、兄弟に友に、夫婦相和し、朋友相信じ、恭倹己を持し、博愛衆に及ぼし・・・」 などという儒教やキリスト教の徳目と真っ向から対立するものであった。さてこそ文芸復興の門出の場所に書名が現れるのであろう。当時のことであるから猥褻な物語といっても、肝心な部分はみな伏字であった。現在のように、活字にとどまる限り、どんな猥褻な表現も制約がないという時代から見ると、不思議な気がする。作家の伊藤整(故人)が翻訳した 『チャタレー夫人の恋人』 がわいせつ物頒布の罪で有罪の判決を受けたのは昭和32年(1957)のことである。それはさておきこの 『デカメロン』 の舞台は1348年の昔のことである。日本でいえば正平3年、建武の中興後の南北朝争乱時代である。イタリアのフィレンチェではペストが流行する。上流階級に属する市民の男女10名は、これを避けて郊外の館(やかた)に避難する。そこで10日間にわたって、毎日ひとり1話づつ合計100の話をするというのが、この作品の構成である。この本の表題を 『十日物語』 と邦訳されるのはそのためである。

作者のボッカチオはこの本で、人生の享楽的で、背徳的な一面を語って臆面がない。近代小説の祖とされる所以である。私はこの本を三好夫人に返却するときに、陰湿で好色なわが心の中を、見透かされたのではあるまいかと、気後れがした。

この本で10人の男女の語る小話の多くが、人妻や商人、貴族,騎士それに修道尼・修道僧の不倫・不義の物語である。昔々のイタリアのある都市には、姦婦は亭主の告発で火刑に処せられるという法律があった。ひとりの金持ちの商人が、自宅の寝室で女房が愛人と寝ているのを発見する。怒り心頭に発した亭主は、早速市長に告発する。法廷に引き出された女房は、裁判官とのやり取りで、亭主や愛人との関係を告白して、傍聴の市民を沸かせる。この女は、亭主が使用した残りを、女房が処分してなにが悪いかと開き直るのである。このあたりの文章は、戦前、私の読んだ本ではすべて伏字であった。さらにこの女房は、男よりも価値のある女を、火刑に処するのは不当であると、大演説をぶって満場の共感を得る。結果、罪を免れたばかりか、姦婦を火刑にするという法律を廃止させる。すべては艶笑譚として語られるのである。『デカメロン(十日物語)』(岩波文庫 全6冊)

雪隠忠吉

私は後年、佐賀藩士、山本常朝の編集した 『葉隠』 (岩波文庫 全3冊)を読んだ。この本は佐賀藩の藩主や藩士のエピソードを集めたものである。武士の生活のストイックな場面が次々と出てくる。

戦争中はこの本の中の 「武士道というは死ぬことと見つけたり」 ということばが有名になった。私の世代のものは誰でも知っている。『葉隠』 と聞けばすぐにこのことばが連想される。私がこの本を通読したのは戦後のことであった。この本の中に次のようなエピソードがある。江戸時代初期、佐賀の刀鍛冶、藤原忠吉は西日本に聞こえた名刀匠であった。あるとき、所用のため近在の村へ数日間旅をすることになった。用事が早く終わり、予定を早めて深夜帰宅してみると、なんと細君は番屋で一番弟子と同衾していたのである。忠吉はみづから鍛えた腰の刀を振るって弟子を斬殺する。女房は恐れて逃げ回り、便所に隠れる。忠吉は便所で女房を刺殺する。不義はお家のご法度(はっと)である。忠吉にお咎めはない。ボッカチオのデカメロンの姦淫の物語の、明るくて、あっけらかんとした内容との、何という違いであろうか。陰惨で救いがないのである。作り話と実話との違いだといえばそれまでであるが。この話にはさらに後日談がある。この事件があってからというもの、佐賀藩の上級武士は忠吉の作刀を 「雪隠忠吉」 と呼んで、みづからの佩刀にすることを嫌ったという。江戸時代には便所のことを雪隠 (せっちん) と呼んだ。私の子ども時代にも、村の老人はこの呼称を使っていた。現在(平成18年5月)、靖国神社の遊就館 (ゆうしゅうかん) に忠吉の作刀が展示してある。何時見ても、細身で、そりが少なく、装飾性の皆無な、実用一点張りの作風に感銘を受けるのであった。

壇ノ浦夜合戦記

中学三年生時代のある日、昼休みの弁当の時間に、クラスの仲間の一人が私のところに、表紙の汚れた一冊の薄い本を持ってきた。扉には 『壇ノ浦夜合戦記』 とある。その友人の曰くには、この本は源義経と建礼門院の情事を書いた江戸時代の有名な猥本である。作者は頼山陽であると。本文を開くと、謄写版刷りの粗末な印刷である。書き出しは壇ノ浦の合戦の最後の場面である。和漢混交体で、歯切れよく 始まる。

中ほどを開くと、義経と建礼門院の情事が具体的に書かれているのだが、漢文読み下しの名文で、とても猥褻な感情を触発されるというわけにいかない。友人はこの本を級長であるお前が写して、クラス内で回覧してくれというのである。本は一晩しか借りられないので、家に持ち帰り写せという。私 「人に頼まないで自分でやれ」。彼 「僕は劣等生だ。この本の中には読めない字や書けない字が一杯ある。お前は優等生だからお前が写すのが一番いい」。友人との間にすったもんだの口論があったが、私自身も

友人と口論はしたものの、頼山陽の猥本には興味津々たるものがあった。他のクラスメートの口添えもあり

結局、私が家に持ち帰り写すことになった。複写機もなく、カメラも普及していない当時のことである。本のコピーをとるには手写するほかはない。翌日、午前2、3時までかかって写した。

寿永4年(1185)3月24日、平家は長門壇ノ浦で源義経の率いる源氏軍に滅ぼされる。勝ちを収めた義経軍の本隊は直ちに、陸路、京都に引き上げるのであるが、総大将の義経は、安徳天皇の御座船であった大型船で、捕虜にした帝の実母建礼門院とともに明石の浦まで舟航する。建礼門院とは高倉天皇の中宮徳子のことである。徳子このとき29歳。彼女は平清盛の長女で、母の二位の尼時子は、壇ノ浦の戦いの終幕で、三種の神器の一つ、草薙の剣を腰にさし、8歳の安徳帝を抱いて入水したのであった。彼女も続いて飛び込んだが、波に漂う黒髪を、源氏兵の熊手に引っ掛けられて船に助け上げられた。平家物語によれば、御座船が明石の浦に着いたのは、4月14日のことである。船が赤間が關(下関)を出た夜、義経と建礼門院との間に情事があったとして、その状景を想像して、具体的に記述したのがこの猥本である。こんな調子である。

”艶然

花の如く、神

忽ち揺

らめき、春酒

飴の如く腸

すでに柔らかなり。実

に遠く して近きは男女の情なり。・・・・・・” (光明寺三郎訳・三崎書房刊 『壇の浦夜合戦記』 による)

この種の猥本にありがちな野卑で低級な語彙は全く使われていない。中学校の国語の副読本としても役に立ちそうな格調の高いものであった。さすがは頼山陽である。

戦争が終わって10数年たった時であったろうか。全国紙の一つにこの本のことが出ていた。この本は実は頼山陽ではなく、彼の弟子の手になるものだという。専門家の考証の結果、そういう結論が出たというのである。頼山陽は義経と建礼門院の情事を、得意の漢文で書いた。『幽燈録』 という。彼の弟子がこれを擬古文に翻訳したのがすなはち 『壇ノ浦夜合戦記』 であると。そういえば私が筆写したのは平家物語調の美文であったような気がする。私はこの記事を切り抜いて大事に保存していたのだが、いつの間にか紛失した。

受験英語単語熟語の綜合的研究

三年生になるとクラス全体が上級学校受験準備に真剣に取り組むようになった。私は受験参考書出版の大手、歐文社(現在の旺文社) と研究社の参考書を買って,

日頃の授業と関係のない受験勉強を始めた。歐文社社長赤尾好夫著 『受験英語単語熟語の綜合的研究』 も、そのころ私が買った参考書の一冊であった。私は英語の単語帳をAから順番に暗記するという勉強法はとらなかった。また、単語とその訳をカードに記入して、登下校の道々これを暗記するという、当時はやったやり方もしなかった。リーダーやサイド・リーダーあるいは受験雑誌に出てくる英文の中で、初めてのことばに出くわすごとに、前後の数語と一緒にノートに写して、これを暗記する方法をとった。したがってこの本の本文の中の単語は、ほとんど見ることはなかった。巻頭に著者赤尾社長の長い序文があるのだ。この序文の中で赤尾は、自らの貧乏な少年時代、いかに働きながら勉強したかということを、切々と語っている。熱に浮かされたようなその文章を、私は何度も読んだ。読者を勉強に駆り立てずにはおかないその文章に、私は鼓舞され激励されたので

あった。 歐文社は受験参考書の出版だけでなく、上級学校受験に関するニュースや時事問題などを載せた 『蛍雪時代』 という月刊誌を出していた。私は例によってこの雑誌の月極め読者ではなかったが、自分で買わない月は

本屋で立ち読みしたり、友達に借りたりして、一応目を通していた。 『蛍雪時代』 の新年号には時々、赤尾社長の読者に対する語り掛けや教訓が載った。その記事の中に社長の日常生活の写真が掲載されることがあった。ガウンを着て、パイプをくゆらしながら、大きくて立派な書架を背に、書斎でくつろぐ姿が写っていた。あるときには、革ジャンバーを着て鳥打帽をかぶり、猟銃を斜めに背負い、猟犬を従えて森を行く写真もあった。貧乏な赤尾少年が、一生懸命勉強した結果、大人になって、こういう貴族的な生活が出来るようになったと、読者に誇示しているようであった。

米英東亜侵略史

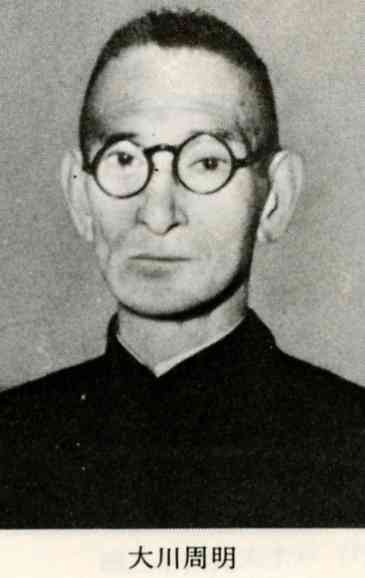

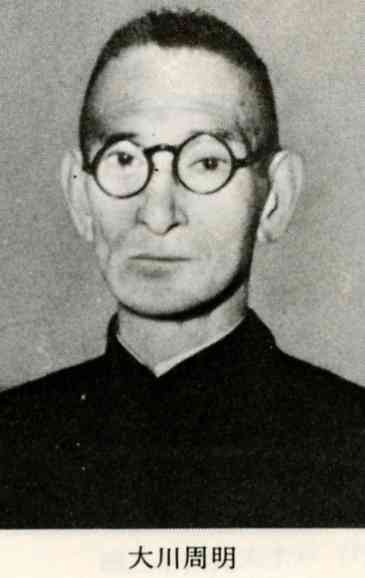

大川周明

昭和16年(1941)12月8日、大東亜戦争が始まった。開戦劈頭の南雲機動部隊のハワイ奇襲で、米戦艦5隻撃沈をはじめとする大戦果を上げた。これに対するわが方の損害は、飛行機29機と特殊潜航艇5隻にとどまった。これをハワイ海戦と称した。12月10日には、マレー半島クワンタン沖で、サイゴン基地から飛び立った

陸上攻撃機93機は英戦艦2隻を葬る。わが方の損害は3機であった。これをマレー沖海戦と称した。開戦劈頭のこの二つの海戦の戦果に、国民は喜びに沸きかえった。支那事変が泥沼に陥って解決の目処も付かないうちに、世界の2大強国を相手に、戦端を開いたのである。心ある人々は、戦争の前途を危ぶんで、沈鬱な気分に陥った。そこにこのハワイ・マレー沖海戦の大戦果のニュースである。全国民が愁眉を開いた。

国を挙げて戦勝気分に浸っていた12月14日から12夜にわたって、NHKのラヂオは、歴史家大川周明の米英東亜侵略史の講義を放送した。 フリー百科事典 『ウィキペディア』 は大川周明を 「戦前の代表的な右翼思想家の一人」 と規定する。彼は日露戦争以後、わが国の政治家・資本家は民衆の貧苦を無視して、帝国主義的発展に寧日ない有様であると痛憤する。彼が唱える日本国家改造論は

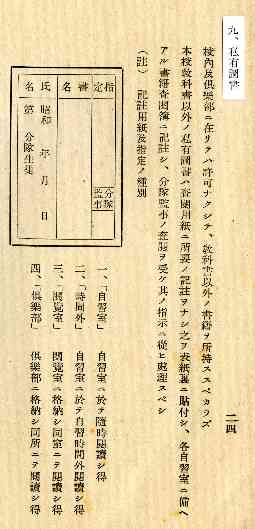

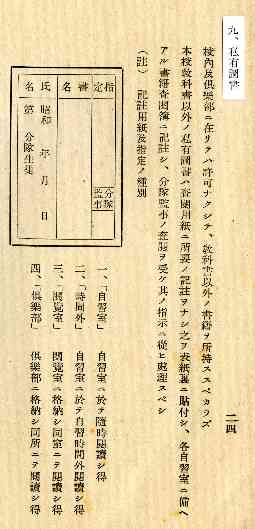

青年士官や一部の学生、右翼に熱烈に迎えられた。大川は昭和7年(1932)5月15日のいわゆる五・一五事件に連座して、5年の禁錮刑に処された。五・一五事件とは 『第一部』 の 「少年時代」-「広島県立忠海中学」-「弁論部」-「昭和維新の歌」 で言及したが、三上卓海軍中尉らによる犬養首相暗殺事件である。大川のラヂオでの講義は、英米が非道なやり方で東亜を侵略して、亜細亜民衆を苦難に陥れていると非難するものであった。講義は米国東亜侵略史と英国東亜侵略史にわかれている。これを一冊に収めたものがすなはち 『米英東亜侵略史』 (第一書房) である。この本が市販されたのは翌昭和17年2月であった。四六判(13センチ×19センチ)、162ページの小冊子であるが、「勝った勝った、万歳万歳」 の世相である。この本は出版されるやたちまちベストセラーになった。右の図は 『米英東亜侵略史』 の扉の写真である。扉の裏にはペン字で私のメモが残っている。次のとおり。

”本書の裨益するところ大ならんことを願って第一頁を開く”

国を挙げて戦勝気分に浸っていた12月14日から12夜にわたって、NHKのラヂオは、歴史家大川周明の米英東亜侵略史の講義を放送した。 フリー百科事典 『ウィキペディア』 は大川周明を 「戦前の代表的な右翼思想家の一人」 と規定する。彼は日露戦争以後、わが国の政治家・資本家は民衆の貧苦を無視して、帝国主義的発展に寧日ない有様であると痛憤する。彼が唱える日本国家改造論は

青年士官や一部の学生、右翼に熱烈に迎えられた。大川は昭和7年(1932)5月15日のいわゆる五・一五事件に連座して、5年の禁錮刑に処された。五・一五事件とは 『第一部』 の 「少年時代」-「広島県立忠海中学」-「弁論部」-「昭和維新の歌」 で言及したが、三上卓海軍中尉らによる犬養首相暗殺事件である。大川のラヂオでの講義は、英米が非道なやり方で東亜を侵略して、亜細亜民衆を苦難に陥れていると非難するものであった。講義は米国東亜侵略史と英国東亜侵略史にわかれている。これを一冊に収めたものがすなはち 『米英東亜侵略史』 (第一書房) である。この本が市販されたのは翌昭和17年2月であった。四六判(13センチ×19センチ)、162ページの小冊子であるが、「勝った勝った、万歳万歳」 の世相である。この本は出版されるやたちまちベストセラーになった。右の図は 『米英東亜侵略史』 の扉の写真である。扉の裏にはペン字で私のメモが残っている。次のとおり。

”本書の裨益するところ大ならんことを願って第一頁を開く”

米国東亜侵略史

日露戦争は、

親日的な米国大統領セオドア・ルーズベルトの仲介によって講和が成立した。日米の蜜月はしかしこの講和交渉までで、米国の鉄道王と称されたハリマンの、満鉄買収計画の蹉跌を境に、両国関係は次第に不穏な影を帯びてくる。米国はこのハリマンの失敗に懲りず、手を変え品を変えて、支那政府より満州の鉄道敷設権を得ようとする。米国の計画は日露両国の反対にあって挫折するのであるが、支那の門戸開放と機会均等は、この後も米国政府の極東政策の基調となる。一方、日露戦争に勝って、満州に於いて優越的地位を獲得したわが国は、如何なる国であれ、満州におけるわが権益を脅かすものを認めるわけにはいかない。ここにおいて日米の衝突は避けがたいものとなってきた。著者の大川は日米関係を、嘉永六年(1852)のペルリの来航から説き起こし、米国の不当な言いがかりが次第にエスカレートして、ついに戦端を開かざるをえなくなったいきさつを語る。博覧強記の大川は、個々の史実が米国の傲慢不遜な横車である所以を、適切な資料を引用しつつ説明する。彼が自説を展開するために援用する資料の多くは、米国側のものであるから、当面の敵たる米国も、大川の侵略論を有効に反駁することは難しいのである。今日この本を読んでみても、著者大川の冷静で公平なものの見方が評価できる。ペルリは日本開港に成功して帰国した後、四六倍版600ページの大冊、『一八五二・一八五三・一八五四年に行われたる支那海及び日本へのアメリカ艦隊遠征顛末』

をアメリカ政府に提出する。大川はこの中に示された、報告者ペルリの知識と識見を高く評価する。彼こそは当時アメリカ第一等の人物であったろうと誉める。 この項の末尾に私がペンで記入した読後感は次のようなものである。

”大戦後日本軟弱外交を痛論して余りあり。読む者をして憤激措く能 (あた) はざらしむ。「日本人の心臓は恫喝や不当な抑圧の前には鉄石である」。簡にして要を得たる大和魂の表現というべし。十七・十・三”

上の私の読後感メモの冒頭の 「大戦後・・・」 は第一次世界大戦後のことである。著者大川は、大正10年 (1921) のワシントン海軍軍縮交渉、昭和5年 (1930) のロンドン海軍軍縮交渉のいづれもが、米国の外交的勝利、逆にいえば我が外交の敗北と位置づける。そのことを大川は、交渉の米側責任者の上院での報告などを引用しつつ痛論している。私がこの項の読後感を書いた昭和17年(1942)10月3日といえば、8月に受験した海軍兵学校の合格発表の1ヶ月前である。当時は合否不明で不安の日々であったと思うが、そのときにこの本を読んだのである。

英国東亜侵略史

米国東亜侵略史の6夜に続いて、大川の次の6夜の放送は英国東亜侵略史である。英国の東亜侵略の歴史は米国より200年も早い。英国が第一次世界大戦まで、世界帝国として栄えた理由を大川はまず、その地理的な位置の有利性としてとらえる。島国のため、欧大陸列強の国境紛争に巻き込まれずにすんだというのである。次にその国民性もまた、繁栄の重要な理由とする。英国人はピューリタニズムというか、道徳的義務を遂行する心持で、金儲けに身をゆだねることができたという。もとより克己制欲の国民性を指摘するのを忘れてはいない。それらの地政学的、民俗学的特質を土台にして、英国が如何にインドと支那を侵略したかを述べる。例によって彼が引用する資料はマコーレーやジェームス・ミルなど英国人の著作である。これら当時の英国知識人は自著の中で、自国のインド植民政策を非難攻撃するのである。私はこの項の読後感を、巻末に次のようにメモ書している。

米国東亜侵略史の6夜に続いて、大川の次の6夜の放送は英国東亜侵略史である。英国の東亜侵略の歴史は米国より200年も早い。英国が第一次世界大戦まで、世界帝国として栄えた理由を大川はまず、その地理的な位置の有利性としてとらえる。島国のため、欧大陸列強の国境紛争に巻き込まれずにすんだというのである。次にその国民性もまた、繁栄の重要な理由とする。英国人はピューリタニズムというか、道徳的義務を遂行する心持で、金儲けに身をゆだねることができたという。もとより克己制欲の国民性を指摘するのを忘れてはいない。それらの地政学的、民俗学的特質を土台にして、英国が如何にインドと支那を侵略したかを述べる。例によって彼が引用する資料はマコーレーやジェームス・ミルなど英国人の著作である。これら当時の英国知識人は自著の中で、自国のインド植民政策を非難攻撃するのである。私はこの項の読後感を、巻末に次のようにメモ書している。

”この項、前項に劣ること数段。印度における虐政、述べ来たって凱切なるも、わが国のこれに関係すること少なきが故に、所謂対岸の火災程にはあらぬも、義憤の程度はおのづから前項に劣ること数段と言うべし。十七・十・四”

昭和21年 (1946) 4月開廷された極東国際軍事裁判で、起訴された28名のA級戦犯容疑者のうち、大川はただ一人の民間人であった。彼の訴因は満州事変及び日米戦争での共同謀議であった。民間人の彼が、これらの事変や戦争について軍部や政府から相談を受けたり、諮問されたりしたことがないのは、日本人の大人であれば誰でも理解しうることである。インドのパル判事の意見を待つまでもないのだ。彼が逮捕された隠れた理由に この 『米英東亜侵略史』 があったことは明らかである。戦後、精神に異状をきたした大川は、法廷でも奇矯な言動があって、翌22年免訴となり、精神病院に入院した。戦史作家児島襄 (故人) は、その著 『東京裁判 上』 (中公新書) で、「東亜の論客」 を自任した大川が、その該博な知識と明晰な論理を、法廷で披露することなく 退場したことを惜しんでいる。病癒えた大川は、コーランの完訳や 『近世欧羅巴植民史』 の著述など旺盛な知的活動に復帰する。亡くなったのは昭和57年(1952)、享年71歳であった。右の写真は吉川弘文館発行 『国史大辞典』 から借用した。

戦争中の読書

讀史余論

姉の本箱

昭和17年(1942)11月23日、私は海軍兵学校に向けて、わが家を後にした。これより先私は、11月1日、日曜日に 「カイヘイゴウカク イインテウ」 の電報を受け取った。翌々日には11月23日、午後2時までに、江田島の海軍兵学校校門に出頭するよう手紙で指示された。その朝、母の言いつけに従って隣近所への挨拶回りをした。いよいよ家を出る直前、私は弁当や当座の着替えの下着などの入ったボストンバッグを持ったまま、姉の本箱を覗いた。姉は当時、朝鮮慶尚南道で旅館を経営する親類の手伝いに行っていた。もう1年半ぐらい家を留守にしていた。小さな本箱には、手紙の書き方だとか、小型の辞書などとともに何冊か文庫本が並んでいた。今に記憶しているそのなかの3冊は 『萬葉代匠記』、『讀史余論』、『東海道中膝栗毛』 であった。これらの書名は中学一年生のときの国史で習っており、題名を見ただけで著者名も、なかに何が書かれているかも知っていた。『万葉代匠記』 は江戸時代初期の国学者、僧契沖の作である。本書の題名は師の下河辺長流に因む。『讀史余論』 は徳川家宣・家継2代の将軍に仕えて権勢を振るった儒学者、新井白石の史論である。『東海道中膝栗毛』 は江戸時代後期の戯作者、十返舎一九の滑稽道中物である。彌次郎兵衛、

喜多八いわゆる彌次さん喜多さんの活躍する物語である。姉は私と同様、小学校、女学校時代、文科系の科目を得意としていた。しかし、女学生であった姉がこれらの本を、自分で読むつもりで購入したとは思えなかった。これら3冊には、江戸時代の本であるというほかには、なんらの共通点がないのだ。おそらく心酔する先生か誰かの薦めで買ったものだろう。もらい物かもしれない。『万葉代匠記』 には青みがかった2色刷りカラーのカバーが掛かっていた。冨山房文庫である。文庫本ではあるがずっしりと手に重く、平成の今なら定価は1500円以上はするであろう。 『讀史余論』 と 『膝栗毛』 はいづれも岩波文庫で、セロファンのカバーはなかった。しかしどちらも読んだ形跡は認められない。列車の時間も迫っていたので、私は 『讀史余論』 をバッグに入れて家を出た。

私有図書の検閲

|

|

昭和16年12月発行 『生徒生活の一般』

|

海軍兵学校では私有図書を自由に読むことはできなかった。本を分隊監事に提出して許可を受けねばならず、許可されても、閲覧場所と閲覧時間が指定された。閲覧場所は自習室か閲覧室または、休日に利用する倶楽部のいづれかであった。入校式は昭和17年12月1日であった。文庫本の 『讀史余論』 と、私の蔵書の中から持ってきたハードカバーの 『古事記』 の2冊を、私は規定に従って、入校式の翌日、分隊監事に提出した。『古事記』 は1週間ぐらい後に、自習室で自習時間に読んでよいということで手元に返ってきた。『讀史余論』 のほうは何時までたっても返ってこない。兵学校入校後の1ヶ月は、入校教育期間である。いわゆるオリエンテーリングの期間である。娑婆の中学校で怠惰な生活に馴染んだ新入生徒を、一日も早く海軍の規律のなかに溶け込まそうというわけである。日曜日の外出もなく、びっしり詰まったスケジュールで鍛えられる。立ち止まって仲間と私語する暇もないくらい忙しいのだ。検閲に出した図書のことなどすっかり忘れていた翌年の2月中旬頃、『讀史余論』 は返ってきた。閲覧場所は自習室で,

自習時間に読んでもよいとのことであった。本の扉に貼り付けられた許可証のそばに付箋が貼ってある。白石の歴史観には特異なものもあるので、閲読には注意が必要である旨のコメントがペンで書かれていた。『讀史余論』 の内容に付いてなんらの知識のない分隊監事の丹下少佐は、この本を、歴史科の文官教授に回して意見を聞いたに違いない。自習室で自習時間に読んでよいといっても、こむつかしいこんな古典を、読んでみようかという気は,

兵学校在学中一度も起こらなかった。毎日の授業と訓練、それに季節季節のイベント、たとえば厳冬訓練、短艇週間、原村演習などなどが詰まった日課をこなすのに精一杯で、趣味的な読書に時間を割く余裕は一切ない。

次にこの本に手を触れたのは、翌々年卒業式の前日であった。身の回りの私物を郷里のわが家に送り返すために、荷造りをしたときであった。

市塵

|

|

『市塵』の表紙カバー

|

今から約30年も前、作家の藤沢周平(故人)は、新井白石の生涯を描いた長編歴史小説 『市塵(しじん)』 を講談社から出版した。新井白石といえば、戦前の小学校以上の国史の教科書には、必ず大きく取り上げられた重要人物であった。江戸の下町に私塾を開いていた無名の儒者が、運命の転変により、江戸幕府の中枢で、国政に参与するに至る。しかし、ひとたび獲得した地位と名誉と俸禄も、将軍の代替わりにより、すべて失い、再び江戸の市井の塵に埋没して生涯を終える。一人の学者に集約された人の世の栄枯盛衰が、作家の創作意欲を刺激したのであろう。この本は何かの賞を獲得した。私はこの本を読んだ後、昔兵学校に持って行った文庫本の 『讀史余論』 のことを思い出した。早速、市川市立図書館で、日本思想体系 (岩波書店) のなかの一書、『新井白石』 を借り出して読んだ。この本のなかの 『讀史余論』 を拾い読みしたのである。読んだのは最初の数ページと壬申の乱、南北朝争乱の部分だけであった。

積悪

の余殃

南北朝正閏論(せいじゅんろん)は明治の終わり頃、学会、政界を巻き込んで、やかましい問題となった。後醍醐天皇が創始した吉野朝を南朝、足利幕府に擁立され、京都にあった皇室を北朝といった。結局、北朝系の明治天皇の鶴の一声で、南朝正閏論が勝ちを制して、今に至っている。正閏とは正統のことである。徳川時代の初期、中期は北朝正閏論が常識であった。今もそうであるが、時の皇室が北朝系であることにより、この世論が形成されたのであろう。しかし幕府の実力者である白石は、『讀史余論』 で、南朝の忠臣、北畠親房の書いた 『神皇正統記』 を引用しつつ、南朝正閏論を展開する。親房は三種の神器を保持する南朝の天子こそが、日本国を治めるべき正統の天子であると強調して止まない。南朝は、後醍醐天皇が吉野に蒙塵して以来57年にわたって、ここに行宮(あんぐう)を置いていた。帝は南朝の延元4年(1339)、北朝に対する恨みを抱いたまま、ここで崩御された。太平記は 「玉骨はたとひ南山の苔に埋もるとも、魂魄 (こんぱく) は常に北闕 (ほっけつ) の天を望まんと思ふ」 と後醍醐天皇の遺言を書き残す。帝没後は、第七皇子義良親王が即位して、後に後村上天皇と贈り名される。足利幕府の傀儡に過ぎない北朝に対抗して、吉野の行宮から天下に号令し続けた。後亀山天皇の時代に南北の和解が成立して、三種の神器は北朝の後小松天皇に譲られた。

和解の条件のうち最も重要なのは今後、大覚寺統 (南朝) と持明院統 (北朝) が交互に皇位につく、いわゆる両統迭立 (りょうとうてつりつ) の約束である。しかしこの重要な和解条件は守られない。交渉の一方の当事者、室町幕府は当時、第三代足利義満将軍の時代であったが、当初から守るつもりはなかったのだ。南朝は幕府の詐欺的行為で三種の神器を奪われたのである。白石は、ここに神武以来のわが皇統は滅亡したというのである。白石はさらに一歩を進めて、南朝が滅亡の悲運に際会したのは、ひとえに後醍醐天皇の不徳の致すところと説く。支那の古典、易経の言葉を引用して 「積悪の家に余殃」 があったというのである。余殃とは先祖が重ねた悪事のために、子孫に及んだ災いのことをいう。

建武の中興に際して、後醍醐帝は当時の社会の実情を無視した暴政を強行する。当時政権を握っていた鎌倉幕府は、武家の政権であるから、旧体制に配慮しつつも次第に武家に肩入れするようになる。しかし、ひとたび鎌倉幕府が崩壊するや、後醍醐帝は各地の荘園のうち、有力武士に簒奪されていた荘園を、旧主の公卿や寺社に返還する。有力武士が黙ってこの命令に服するはずはない。鎌倉幕府の打倒にもっとも功績のあった武将、足利尊氏はこれらの不平武士を糾合して、後醍醐帝の率いる中央政府に叛旗を翻す。これが北朝である。通説は、後醍醐帝の薨去を機に、南朝と北朝が融合して、わが皇統は継続したとするのである。白石はしかしこの南北朝の和解を、和解とは認めない。南朝側は北朝にだまされて、皇統の象徴である三種の神器を奪われたとする。北朝というのはすなわち、室町幕府である。武家政権である。ここにわが国は名実ともに武家の支配する國になったというのが

白石の所論の特異なところであった。

私たちの小中学校時代、国史は南朝正閏論の立場で教えられた。その中心的人物、後醍醐天皇は、人皇124代の中でも特に傑出した英雄であると習った。これを白石の所論と比べると、南朝正閏こそ同じであるが、後醍醐帝の評価は勿論のこと北朝系現皇室に対する考え方にも天と地の差がある。

白石は時の皇室を、正統性もなく、統治能力もない、単なる武家政権の傀儡とみる。将軍の代替わりごとに来朝する朝鮮通信使は都度、徳川将軍宛にお祝いの国書を提出した。白石は、これまで日本国大君とされていた国書の宛名を、日本国王とさせるのである。当然、世の指弾を受けた。しかし実を持った者に、名が与えられるとするのが、合理主義者、白石の基本的な考えである。白石は武家政権の存在を正当化するために、神武以来の皇統は後亀山天皇のときに断絶したというのである。白石の時代より

300年前の足利義満は明 (みん) からの国書の宛名を日本国王源道義とさせて、当時から世の非難を受けていた。白石は義満と同じ考えに立つのである。半世紀前、海軍兵学校の歴史科の教授が、新井白石の史観は異常なので注意して読めと言ったのはこのことであったのだ。

魂の外交

本多熊太郎

海軍兵学校では、生徒の外出は日曜、祝祭日に、江田島島内に限り認められた。生徒は学校当局が民家と契約した倶楽部で、のんびりくつろぎ、自由な飲食を楽しんだ。これが生徒の休日の普通の過ごし方であった。週日は学課と訓練に息つく間もなく、食事は盛り切り飯で腹が空く。休日には、この時とばかり食べ過ぎて、腹を壊す。月曜日の訓練は青息吐息であった。これを月曜カタルと称した。倶楽部以外の民家には一切立ち寄りを禁じられていた。例外は、神社仏閣のほかは本屋、薬屋、写真屋の三業種であった。都合よく、これら3軒は校門のすぐ外の正面に軒を並べていた。私はこの本屋で、本多熊太郎著 『魂の外交』 を買った。この本の内容は、日露戦争の講和会議で日本全権として、講和会議をまとめた小村寿太郎外相の物語である。著者の本多は、外相秘書官として講和会議に随員として参加した。小村は明治34年(1901)、第一次桂太郎内閣に外務大臣として入閣した。彼は当時、海外在勤中であった本多を呼び戻して秘書官とした。小村は本多の緻密な頭脳と、堅実な性格を高く評価していたのであった。

私は本を手にとってぺらぺらとページをめくって、すぐに買った。買ったのはいつ頃であったろうか。三号生徒時代は、休日に本屋に寄ろうなどという、気持ちの余裕はない。多分、二号生徒になったばかりの昭和18年(1943)秋のことであったろう。この本は昭和16年に刊行されたのである。分隊監事の検閲の結果、自習室で自習時間に読んでよいことになったが、兵学校時代、一度もページを開けることなく卒業した。

兵学校卒業前、他の私物と一緒に、この本も家に送り返した。この本の内容を全く覚えていないところを見ると、戦後もこの本を読まなかったのだろう。内容は本多が心酔する小村外相の外交手腕と国家に対する献身をたたえるものという。彼は小村の負託によく応えたのである。本多は対欧米強硬派の異色の外交官であった。退官後も幣原外交を批判し、英米を攻撃する外交評論家として鳴らした。戦争中は松岡外相に登用されて一時、ドイツ大使をつとめた。

ポーツマスの旗

|

|

ポーツマスの旗 表紙カバー

|

本稿を草するに当たり、『魂の外交』 の入手につとめて果たさなかった。千葉県立図書館にあることが判明したが、「禁貸出」 であった。代わりというのもなんであるが、先般亡くなった作家の吉村 昭 が昭和54年(1979)に上梓した 『ポーツマスの旗』 を倉庫から取り出して再読した。この本の副題は 「外相・小村寿太郎」 とある。この本は明治38年(1905)9月、米国ニューハンプシャー州のポーツマスで行われた日露戦争の講和条約交渉の物語である。 この会議に全権代表の随員として随行した本多熊太郎は、暗号表の管理を任された。彼はロシアの諜報員の接触を恐れて、始終、暗号表を腹に捲いた晒しの中に入れて持ち歩いていたという。

暗号といえば、この本の中に興味ある暗号解読の話が出てくる。ロシア政府は日露戦争前から、日本の外交暗号をすべて解読していた。日本の暗号表はオランダのハーグにあった日本公使館から、ロシア政府の雇ったスパイによって盗み出されていたのである。このスパイは公使館の使用人を使って、公使の事務机の,

鍵の掛かった引き出しから暗号表を盗み出したのである。5日間かけて、この暗号表を写真に撮ったスパイは、これをもとの公使の机の引き出しに返した。公使は盗まれたことを知らない。相手国が盗まれたことを知った瞬間、この危険な工作は無効となる。そのためには盗んだ暗号表を写真撮影する数日の間、公使が使わないことが必要であったのだ。そのためにスパイは、本省との通信量の少ない辺地の公使館を狙ったのであった。スパイの狙いは図に当たった。このスパイが暗号表を盗み出した手口は、小説を地でいくものであった。

彼はロシア政府が約束の報酬を値切って、小額しか支払はなかったことに怒り、パリの日本公使館に、この暗号表の写しを持って現れて、買取を要求した。全権代表団が横浜を出港する直前のことであった。仰天した日本政府は、ただちに講和会議用の特別な暗号表を制作して、代表団に持たせたのであった。大東亜戦争開戦前、わが国の外交暗号が米側に解読されていたことと思い合わせて、示唆的なエピソードではある。

分隊士勤務参考書

多忙な日常

昭和17年(1942)12月、海軍に入ってから、昭和20年(1945)8月終戦までの間は読書といえるような読書はしていない。兵学校時代は趣味的な読書に時間を割く余裕などはない。新入生であった三号生徒時代はさまざまな隊務をこなさなければならない。隊務というのはたとえば自習室、寝室の掃除である。そのほか各種の点検がある。短艇点検では自分隊の短艇と付属備品の整備を短艇係生徒(一号)、同補佐生徒(二号)の指揮で行う。実際に手を下して作業するのは皆、三号生徒である。銃器点検などもある。分隊であずかっている小銃、拳銃の手入れ、整備である。三号生徒時代は一日中、広い校域の中を歩き回り、走り回っていた記憶がある。三階の寝室に行くときには、階段を二段づつ駆け上がらなければならない。駆け上がり方に元気がなかったり、姿勢が悪かったりすると、踊り場で待ち構えている一号生徒に活を入れられる。こういう環境では本を読む気は起こらない。

それでは上級生、すなはち二号生徒、一号生徒になれば読書ができるか。そうはいかないのである。海軍は当時、西太平洋の北から南にかけての広大な海域に、戦闘区域を広げていた。そのため働き盛りの青年将校の欠乏に悩んでいた。実施部隊は艦艇、航空隊ばかりでなく、根拠地隊、防備隊まで、即戦力となる兵学校出の青年将校を渇望していた。対策としては海軍兵学校採用人員の増加があった。昭和14年(1939)採用の71期からは、従来の年間 300人採用体制が一挙に2倍の 600人採用となった。その後、年々増加し、わが74期ではついに千人に達した。次の75期以降ではなんと3千5百人になる。

それでは上級生、すなはち二号生徒、一号生徒になれば読書ができるか。そうはいかないのである。海軍は当時、西太平洋の北から南にかけての広大な海域に、戦闘区域を広げていた。そのため働き盛りの青年将校の欠乏に悩んでいた。実施部隊は艦艇、航空隊ばかりでなく、根拠地隊、防備隊まで、即戦力となる兵学校出の青年将校を渇望していた。対策としては海軍兵学校採用人員の増加があった。昭和14年(1939)採用の71期からは、従来の年間 300人採用体制が一挙に2倍の 600人採用となった。その後、年々増加し、わが74期ではついに千人に達した。次の75期以降ではなんと3千5百人になる。

採用人員の増加とともに兵学校修学年限の短縮が行われた。冬期休暇はなくなった。これまでの3年履修体制が半年以上も繰り上げ卒業となった。普通学の履修時間の減少は勿論のこと、軍事学といえども

例外ではない。岩国航空隊での練習機による航空実習も廃止される。広島師団での乗馬訓練などは真っ先に取りやめとなる。航空班の一部 300名は卒業前に霞ヶ浦航空隊に派遣される。われわれ生徒としては、授業が短縮されたり、授業内容が端折られたりするのを喜んではおられない。卒業して現地部隊に行けば、即戦力として期待されているのだ。短縮授業のため、そんなことは習っていません、などとはいえない立場だ。いきおい省略された授業の部分は自学自習で何とか切り抜けねばならない。趣味や読書に時間をつぶしている余裕はないのであった。

右の写真は、われわれが兵学校を卒業して実施部隊に行った場合、すぐに直面する事務の処理方法を書いたものである。『分隊士勤務参考書』 という。A5判(15cm×21cm)257ページの本である。われわれは実施部隊に行けばすぐに何処かの科の分隊士に任命される。兵科の将校であるから、砲術科、水雷科、航海科、運用科、通信科のいずれかである。そこには少佐あるいは中佐の分隊長がいる。われわれはこの分隊長を補佐する分隊士になるのだ。この本の副題は 『下士官兵身上取扱法』 とある。自分の部下の進級・任用・賞罰などの具体的事務の処理法を書いた本なのである。恩給や叙勲の場合の、在職年数の計算も、複雑を極めている。この本をいくら勉強しても、弾丸や魚雷が敵艦に命中するようになるわけではない。しかし部下を持つということは、戦闘には何の関係もない雑用が発生するということだ。われわれ分隊士にとっては、それらは面倒な雑用である。一方、評価されるほうの下士官兵からすれば、その人物の海軍生活の死命を制する、一身上の重大事なのだ。兵学校では統率という一科を設けて、この事務を卒業間近の最上級生に教える。その教科書がこれなのだ。そこに繰り上げ卒業である。十分時間をかけて教える暇はない。自学自習が必要なのである。本のページのいたるところに鉛筆の書き込みがあり、ところどころにはペン書きのメモ用紙が貼り付けてある。居眠りもせず、一生懸命勉強したのである。

牛馬

候補生

兵学校を卒業すると候補生である。実施部隊では所属士官のうちの最下級者である。士官のやるべき雑用はすべて候補生にかかってくる。牛や馬よりも酷使されるというので、牛馬候補生のあだ名ができた。たとえば上陸員送り迎えの舟艇の艇指揮は候補生の役目である。私の乗艦、空母葛城は呉沖の三つ子島に碇泊していた。呉の第一桟橋まで片道45分掛かる。待ち時間もあり、往復2時間の仕事である。その間は所属科の分隊士の仕事はできない。候補生はとにかく一日中忙しく、食事時以外に公室であるガンルームに立ち寄る暇もない。戦線文庫などという前線将兵用の雑誌があったが、ほとんど中味を読んだこともない。読書や思索という精神生活の面からみれば、艦内生活は荒涼たる砂漠であった。幼少年時代の読書の習慣が私に戻ってきたのは、終戦後、復員輸送を開始してからであった。

読書遍歴(戦前戦中篇)へのあとがき

読書遍歴のあらまし

この項、読書遍歴は、平成18年3月末から着手した。ところが、6、70年の昔の読書の記憶は曖昧模糊としていた。記憶が不正確で、読後感を文章化して人に示すことはできないとわかった。結局、ここに取り上げた本をすべて、もう一度読み返す羽目になった。たった20冊足らずの本の感想文に半年以上も掛かったのはそのためである。幼少年時代の読書の思い出というよりもむしろ、現代の書評というようなものになってしまった。

読み直した本は、自分の蔵書から半分、図書館から半分ぐらいの割合であった。中には山中峯太郎の 『大陸非常線』 のように入手不可能のものもあった。この本は何度も読み返した愛着のある本であったが、感想も評価も簡単なものにしかならなかった。戦時中の読書として 『讀史余論』 と 『魂の外交』 を取り上げた。これらは戦時中には読まなかった本である。これらの本ばかりでなく、海軍に入ってから終戦まで、一冊の本も読まなかったのである。「戦争中の読書」 とは本当は 「戦争中の非読書」 のことである。

|

|

神の痛みの神学 表紙

|

私が本格的な読書を再開したのは終戦後のことであった。復員輸送から下関掃海部時代の約3年間は、砂漠にホースで水を撒くように本を読んだ。職住一緒という、読書にとって理想的な環境であったことも、これを助けた。終戦後2、3年は低級で卑猥な雑誌や戦時中の暴露本が多く出版された。古典や、まともな本の出版は寥々たるものであった。そのため岩波書店や講談社など大手出版社の出す本は引っ張りだこであった。岩波文庫などの新刊の発売日には、朝早くから本屋の前に行列ができた。私の乗り組んだ復員輸送艦の寄港地は、博多、佐世保、呉など西日本の港が多かった。評判の新刊書などはすぐに売り切れてしまう。たまに寄航する私のような船乗りが、希望する本を手に入れるのは至難の業であった。いきおい新刊であればなんでも買った。何処の港であったか忘れたが、『神の痛みの神学』 というのを買った。私は当時、信仰やキリスト教や神学などに何の関心もなかった。A5判、黄表紙の、当時としては堂々たる装丁のこの本を、私は躊躇することなく買った。読書欲からというよりもむしろ、書籍への乾きを癒すための衝動買いであった。この本は故郷の私の家の本棚に長年ほこりをかぶっていたが、いつの間にかなくなった。

神の痛みの神学

先般、引越しをした。平成19年4月14日(土)のことであった。5千冊あまりの蔵書を整理したときに、何処からともなくこの本が出てきた。著者は北森嘉蔵。新教出版社から昭和21年9月10日に発売されている。ページ数は199ページ、定価は18円である。巻末の著者履歴には第五高等学校よりルーテル神学校を経て、京都帝大哲学科を卒業、現在は日本基督教神学専門学校助教授とある。

半世紀前の豪華本の面影はなく、表紙の黄色地は色あせ、表紙、裏表紙の周囲には茶色のしみが出ている。中味のページも外気と接する上下、左は変色著しい。買ってから一度もページを開いたことがないのにこの有様である。懐かしさのあまりぺらぺらとページをめくり、暫し読みふけった。

神であるイエス・キリストは、十字架上で処刑され苦悶する。彼こそは人間の痛みの象徴である。痛みに耐える神が、信者の痛みを癒し、慰めるというのがこの本の全編を通じての主張のようである。神学とは福音の厳密なる理解にほかならぬと著者は言う。神学が福音の理解である以上、人によって異なった理解が生ずるのは自然の勢いである。そのおのおのが自己の正統性を争うというところに、これを「学」と名付ける根拠があるのであろうか。それにしても、神とイエス・キリストと聖霊が一体のもの、すなはち三位一体説がこの本の前提にある。この本を卒読して、私のキリスト教の理解は、終戦直後から今に至るまで、変わっていないということがあらためてわかった。(この部分のみ平成19年5月16日記)。

それやこれやで、戦後の読書遍歴まで手をつけていると、この章は何時終わるともわからないものとなってしまう。最後に、英語の原著2点に言及して読書遍歴を閉じることにする。

外国推理小説の誤訳

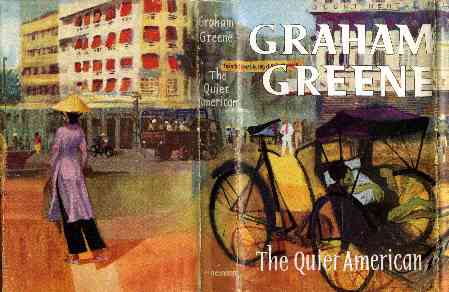

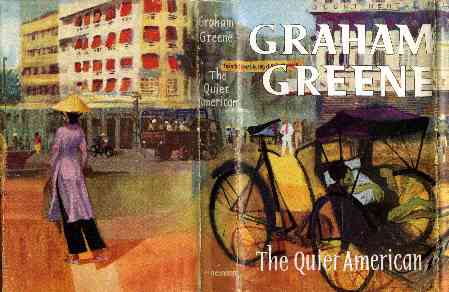

私のこれまでの生涯の読書の大半は終戦後のものである。幼少年時代のわずか10数年の読書感想文を書き上げるのに半年も掛かっている。戦後60年の読書となれば、完成までに何年掛かるのか。到底、わが命の終わるまでに完成させることはおぼつかない。その中には昭和50年前後に濫読した英系作家のスパイ・スリラーがある。新刊のたびに買ったので、ハードカバーで何十冊かが倉庫の中で眠っている。読書遍歴といえば、これらの英書に触れないわけにはいかない。いまさら英語の本を読もうとすれば、日本語のものの何倍も時間がかかる。勿論、これらのスパイ・スリラーの全部に目をとおす必要はない。しかし、グレアム・グリーンの 『おとなしいアメリカ人』 (『The Quiet American』) や、ジョン・ル・カレの 『寒い国から帰って来たスパイ』 (『The Spy who came in from the cold』) など、当時の話題作だけは読まないでは済ませないだろう。

邦訳を読めばいいではないかというかもしれない。そもそも、私がスリラー小説を英語の原本で読むようになった動機は、邦訳が信用できないからであった。翻訳に納得のいかない箇所や、でたらめの訳が頻出したからであった。当時はわが国の文壇に、推理小説が盛行するはしりの時期であった。推理小説の本場、欧米からの翻訳出版も盛んであった。しかし、日本訳の文章がたしかで、信用の置けるプロの翻訳者は少なかった。窮余の一策として出版社は外国語学校の学生とか、大学の文学部の学生に下訳をさせた。それに一流翻訳者の名前を冠して出版したのであった。 出版社側にはコスト節約という理由もあった。

下訳をする学生たちには、欧米の文芸書を翻訳する際に必須の、聖書や古典の知識がほとんどなかった。わからないところは、抜かすか、前後の文脈から適当に翻訳して、お茶を濁した。編集者も名目上の翻訳者も、これらゴースト・トランスレーターの訳文を真面目にチェックしない。犯人推定に重要な手がかりとなる部分が、抜かされていたり、いい加減に訳されていたりしたのでは、外国の推理小説を読む楽しみなどあったものではない。

当時は 『誤訳迷訳欠陥翻訳』(別宮貞徳著 文芸春秋) とか 『推理小説の誤訳』 (古雅正義著 サイマル出版会) などというような題名の本が、評判になる時代であった。 ストーリーの展開を正確に知るためには、原書を読むほかはなかったのである。

戦争の犬たち

以下に典型的な誤訳・手抜き訳の一例を示そう。

英国の作家フレデリック・フォーサイスは1974年、『戦争の犬たち』(The Dogs of War)を出版した。この本は作者、フォーサイスの第二作である。第一作は有名な『ジャッカルの日』である。この本はアルジェリア独立に反対するフランスの現地派遣軍が、本国に叛旗を翻してドゴール大統領を暗殺しようとする物語である。物語は荒唐無稽なものであるが、暗殺請負人ジャッカルとフランス警察当局の虚虚実実の駆け引きは、最後まで手に汗握る展開となって読者を魅了する。出版されるやたちまち世界各国でベストセラーとなった。

おどろくのはここからである。作者のフォーサイスはこの印税を基にして、赤道ギニア共和国に内戦を起し、発見されたばかりのプラチナ鉱山の権益を手に入れようとする。しかし、国家に対する叛乱なんというのは、資金さえあれば出来るというものではない。計画はたちまちバレて、フォーサイスは窮地に立たされ、計画は挫折する。しかし、転んでもただは起きないというのがフォーサイスの処世訓らしい。彼は、この叛乱が勃発して収束するまでの経過を想定して本にして出版する。これが第二作『戦争の犬たち』である。この第二作もベストセラーとなる。

この物語は、1966年に始まったたナイジェリアのビアフラ内戦の終局から始まる。ナイジェリアの石油は1960年の独立後に発見された。東部に拡がる豊富な油田をめぐっては、この地方を主な居住地とする少数民族イボ族と中央政府の間に石油資源の帰属をめぐって紛争が絶えなかった。1967年イボ族はついに軍隊の一部を中核として、中央政府に叛旗を翻し、ビアフラ共和国を樹立する。叛乱軍をフランスが応援し、政府側をソ連、英国が支援する。叛乱軍はいいところまで行くのであるが、何せ相手の政府軍は多数派である。動員できる兵力量に大差がある。戦争の終期には叛乱軍は傭兵に支えられていた。内戦は足掛け4年も続いて、ビアフラ側には餓死者、戦死者あわせて100万人の犠牲が出たといわれる。

ラゴス空港には敗戦の叛乱軍が用意した輸送機2機が待機している。1機は傭兵隊の幹部をパリに運ぶためのもの、もう1機は叛乱側首脳部がエジプトのカイロに亡命するためのものである。空港周辺に迫った政府軍の砲声が殷々と轟くなか、傭兵隊長は雇い主であった叛乱軍中将に別れの挨拶に訪れる。

隊長 「お世話になりました。幸運を祈ります」。

中将 「よくやってくれた。感謝する。給与は支払ってもらったか」。

隊長 「十分頂きました」。

中将 「戦争の犬たち(傭兵)を開放せよ」(中将はこの言葉を誰に言うともなくつぶやく)。

隊長 「え? なんですか?」。

中将 「いやなに、ちょっとシェイクスピアの言葉を引用したまでさ」。

最後の中将の言葉2行分を原文に直すと次のようになる。

中将 「let slip the dogs of war」。

中将 「a little bit of Shakespeare」。

この数行の開巻冒頭の文章は、ゴースト・トランスレーターによって、たった一行、次のように翻訳される。

”2人は別れの挨拶をした”。

たしかに、別れの挨拶に違いないのだが、この傭兵隊長と叛乱軍中将の別れの会話をたった一行に縮めていいのか。答えはもちろん否である。第一に、ここでこの本の題名である「戦争の犬たち」の出典と意味が解説されているのだ。それはシェイクスピアの『ジュリアス シーザー』から取られているというのだ。中将が”a little bit of Shakespeare"というのがすなはちそれである。シェイクスピアの言葉といえば『シェイクスピア辞典』、『英語名句辞典』あるいは Thesaurus などという辞典類を見ればたちまち出てくる。幽霊日本人翻訳者はその手数を省いたのだ。それはしかし翻訳者に好意的な解釈である。真相は多分、そのようにして言葉や名句の出所を調べ得ることを知らなかったに違いない。

第二の問題点。この傭兵隊長と中将の会話の中に見られる両者の暖かい信頼関係が、翻訳者の無知によって完全に無視されたことである。この本の中で、この傭兵隊長は、中将の推挙で重要な役割を振り当てられることになる。著者が置いた伏線を、この本の日本の読者は知ることができない。

第三の問題点。叛乱軍中将がシェイクスピアの言葉だとつぶやく点。この中将が4年にわたって叛乱軍を指揮統率した勇猛有能な軍人であるばかりでなく、宗主国英国で教育を受けた教養人であることを作者は明らかにしておきたかったのである。

この冒頭の誤訳にもかかわらず、この本は版を重ねた。もちろん誤訳の訂正はない。初版が出てから早くも30年がたっている。その間には、これを指摘する人も出たであろう。しかし、おそらく出版社は誤訳ではないと強弁して今日まで来たのであろう。それは誤訳以上に悪質な不適当訳なのだが。

余談であるが、今から10数年前、これら英書のリストを作って神保町の古本屋に売り込みに行った。古本屋はリストを一瞥しただけで、こんな本は買わないと、にべもない。シェイクスピア全集など揃いの全集があれば持ってきなさいという。

おとなしいアメリカ人

|

|

The Quiet American 表紙カバー

|

グレアム・グリーン著 『おとなしいアメリカ人』 のあらすじを書いて、この読書遍歴の締めくくりとしたい。

第二次大戦後のベトナム情勢

第二次大戦後、東南アジアの各地で欧米宗主国に対する独立戦争が起こった。当時フランスはインドシナ半島でベトナム、ラオス、カンボジアを植民地として支配していた。この小説は、戦争が終わってから、独立戦争が始まるまでの短い期間のベトナムを舞台にしている。時期的には大体昭和20年代の初めである。

フランスは宗主国としてベトナムを統治しているのだが、フランス総督の権力の及ぶ範囲は首都や大都市とその周辺に限られていた。各種の勢力がフランス総督府の支配に楯突いている。各種の勢力とは共産主義者、軍閥、宗教指導者などである。彼らはフランスの支配に叛旗を翻しているばかりでなく、お互いの間で勢力争いを繰り返している。表面では武力で争いながら、背後では了解し、取引し、提携し、裏切り、複雑

混沌とした社会情勢であった。ここにアメリカ平和部隊が私企業の名を借りて進出する。

米国平和部隊

一人の青年が平和部隊の一員として、米本国からサイゴンに派遣されてくる。この青年とイギリス人の通信社記者との、友情と確執の物語が展開する。著者と等身大の通信社記者は、長い駐在期間を通じて、ベトナムの内部事情に通暁している。彼は米平和部隊が、先の見込みのないベトナム軍閥を支援するのを、皮肉な傍観者として眺めている。一方、彼は純真で信義に厚いこの青年に好意を持ち、

種々の貴重な情報を提供してやる。お互いの友情は深まる。この青年は 「アメリカの正義」 を確信して止まない愛国者である。アメリカ青年は英人記者を信頼し、生命の危険を冒して記者を救ったりする。また一方では、ひとりのベトナム女性をめぐって、二人はライバルの関係に立つ。青年は通信社記者の愛人であるベトナム女性と結婚すると宣言し、同棲を始める。やがてアメリカ平和部隊は反対派の指導者の暗殺を企てる。ところが計画は齟齬して、市場で爆発したプラスティック爆弾は、折から買い物に来ていた市民の多数を死傷させる。現地人のグループはこれに怒り、責任者であるこの青年を暗殺する。愛人のベトナム女性が再び記者の元に帰ったところでこの小説は終わる。

その後のベトナム

この本は昭和29年に出版された。

この小説の背景の時代には、日本はいまだ占領下にあった。外国の情報も乏しかった。戦争中、日本の勢力下にあった仏領印度支那が、こんなに収拾のつかない混沌とした状況であったことを、私はこの小説で始めて知った。それは新鮮な驚きであった。ディエン・ビエン・フーのフランス軍が、ベトミンに降伏してフランスの支配が終わるのは、この年(昭和29年)5月のことである。フランスが去った後も、米国は南ベトナムの軍閥政権を支援し続ける。この小説の主人公の通信社記者は、小説の中でアメリカ青年に対して、軍閥を支援することの危険を説くのであるが、実際の米国の政策は変わらない。北ベトナムの共産政権との間で長いベトナム戦争が始まるのである。(18.10.26)

補遺その二へ,補遺その一トップへ, 補遺トップへ, ホームへ

日露戦争の旅順攻囲戦で負傷した陸軍中尉桜井忠温が書いた『肉弾』は、三好の先生の蔵書の戦記文学叢書で読んだ。中学二年の国語教科書には同じ作者の 『将軍乃木』 からの抜粋が載っていた。乃木中将は第三軍の司令官として旅順攻囲戦の責任者であった。彼はこのときの戦いで2児を失う。長男勝典(かつすけ)中尉が先に戦死する。司令部は気を利かせて、次男保典少尉を安全な司令部付に配置替えしようとする。次男からの手紙でこれを知った乃木は、次男を戦闘配置から遠ざけることを許さない。配置転換の内命を受けた次男保典は、手紙で父親の司令官に今の配置から動かさないでくれと頼んでいたのである。

その直後に次男は二百三高地の最前線で、額に敵弾を受けて戦死する。参謀が訃報を乃木の元へもたらしたときに、乃木は 「よく戦死してくれました。これで世間に対して申し訳が立つ」 とつぶやいた。参謀は乃木の心事を思いやって、涙を流したと桜井は書く。旅順は日露戦争最大の激戦地で、ここで第三軍の将兵一万五千四百余名が戦死した。右の写真は前線での乃木兄弟である。昭和8年12月発行、湯川弘文社の 『最新国文読本 巻四』 から借用した。

日露戦争の旅順攻囲戦で負傷した陸軍中尉桜井忠温が書いた『肉弾』は、三好の先生の蔵書の戦記文学叢書で読んだ。中学二年の国語教科書には同じ作者の 『将軍乃木』 からの抜粋が載っていた。乃木中将は第三軍の司令官として旅順攻囲戦の責任者であった。彼はこのときの戦いで2児を失う。長男勝典(かつすけ)中尉が先に戦死する。司令部は気を利かせて、次男保典少尉を安全な司令部付に配置替えしようとする。次男からの手紙でこれを知った乃木は、次男を戦闘配置から遠ざけることを許さない。配置転換の内命を受けた次男保典は、手紙で父親の司令官に今の配置から動かさないでくれと頼んでいたのである。

その直後に次男は二百三高地の最前線で、額に敵弾を受けて戦死する。参謀が訃報を乃木の元へもたらしたときに、乃木は 「よく戦死してくれました。これで世間に対して申し訳が立つ」 とつぶやいた。参謀は乃木の心事を思いやって、涙を流したと桜井は書く。旅順は日露戦争最大の激戦地で、ここで第三軍の将兵一万五千四百余名が戦死した。右の写真は前線での乃木兄弟である。昭和8年12月発行、湯川弘文社の 『最新国文読本 巻四』 から借用した。 国を挙げて戦勝気分に浸っていた12月14日から12夜にわたって、NHKのラヂオは、歴史家大川周明の米英東亜侵略史の講義を放送した。 フリー百科事典 『ウィキペディア』 は大川周明を 「戦前の代表的な右翼思想家の一人」 と規定する。彼は日露戦争以後、わが国の政治家・資本家は民衆の貧苦を無視して、帝国主義的発展に寧日ない有様であると痛憤する。彼が唱える日本国家改造論は

青年士官や一部の学生、右翼に熱烈に迎えられた。大川は昭和7年(1932)5月15日のいわゆる五・一五事件に連座して、5年の禁錮刑に処された。五・一五事件とは 『第一部』 の 「少年時代」-「広島県立忠海中学」-「弁論部」-「昭和維新の歌」 で言及したが、三上卓海軍中尉らによる犬養首相暗殺事件である。大川のラヂオでの講義は、英米が非道なやり方で東亜を侵略して、亜細亜民衆を苦難に陥れていると非難するものであった。講義は米国東亜侵略史と英国東亜侵略史にわかれている。これを一冊に収めたものがすなはち 『米英東亜侵略史』 (第一書房) である。この本が市販されたのは翌昭和17年2月であった。四六判(13センチ×19センチ)、162ページの小冊子であるが、「勝った勝った、万歳万歳」 の世相である。この本は出版されるやたちまちベストセラーになった。右の図は 『米英東亜侵略史』 の扉の写真である。扉の裏にはペン字で私のメモが残っている。次のとおり。

”本書の裨益するところ大ならんことを願って第一頁を開く”

国を挙げて戦勝気分に浸っていた12月14日から12夜にわたって、NHKのラヂオは、歴史家大川周明の米英東亜侵略史の講義を放送した。 フリー百科事典 『ウィキペディア』 は大川周明を 「戦前の代表的な右翼思想家の一人」 と規定する。彼は日露戦争以後、わが国の政治家・資本家は民衆の貧苦を無視して、帝国主義的発展に寧日ない有様であると痛憤する。彼が唱える日本国家改造論は

青年士官や一部の学生、右翼に熱烈に迎えられた。大川は昭和7年(1932)5月15日のいわゆる五・一五事件に連座して、5年の禁錮刑に処された。五・一五事件とは 『第一部』 の 「少年時代」-「広島県立忠海中学」-「弁論部」-「昭和維新の歌」 で言及したが、三上卓海軍中尉らによる犬養首相暗殺事件である。大川のラヂオでの講義は、英米が非道なやり方で東亜を侵略して、亜細亜民衆を苦難に陥れていると非難するものであった。講義は米国東亜侵略史と英国東亜侵略史にわかれている。これを一冊に収めたものがすなはち 『米英東亜侵略史』 (第一書房) である。この本が市販されたのは翌昭和17年2月であった。四六判(13センチ×19センチ)、162ページの小冊子であるが、「勝った勝った、万歳万歳」 の世相である。この本は出版されるやたちまちベストセラーになった。右の図は 『米英東亜侵略史』 の扉の写真である。扉の裏にはペン字で私のメモが残っている。次のとおり。

”本書の裨益するところ大ならんことを願って第一頁を開く”

米国東亜侵略史の6夜に続いて、大川の次の6夜の放送は英国東亜侵略史である。英国の東亜侵略の歴史は米国より200年も早い。英国が第一次世界大戦まで、世界帝国として栄えた理由を大川はまず、その地理的な位置の有利性としてとらえる。島国のため、欧大陸列強の国境紛争に巻き込まれずにすんだというのである。次にその国民性もまた、繁栄の重要な理由とする。英国人はピューリタニズムというか、道徳的義務を遂行する心持で、金儲けに身をゆだねることができたという。もとより克己制欲の国民性を指摘するのを忘れてはいない。それらの地政学的、民俗学的特質を土台にして、英国が如何にインドと支那を侵略したかを述べる。例によって彼が引用する資料はマコーレーやジェームス・ミルなど英国人の著作である。これら当時の英国知識人は自著の中で、自国のインド植民政策を非難攻撃するのである。私はこの項の読後感を、巻末に次のようにメモ書している。

米国東亜侵略史の6夜に続いて、大川の次の6夜の放送は英国東亜侵略史である。英国の東亜侵略の歴史は米国より200年も早い。英国が第一次世界大戦まで、世界帝国として栄えた理由を大川はまず、その地理的な位置の有利性としてとらえる。島国のため、欧大陸列強の国境紛争に巻き込まれずにすんだというのである。次にその国民性もまた、繁栄の重要な理由とする。英国人はピューリタニズムというか、道徳的義務を遂行する心持で、金儲けに身をゆだねることができたという。もとより克己制欲の国民性を指摘するのを忘れてはいない。それらの地政学的、民俗学的特質を土台にして、英国が如何にインドと支那を侵略したかを述べる。例によって彼が引用する資料はマコーレーやジェームス・ミルなど英国人の著作である。これら当時の英国知識人は自著の中で、自国のインド植民政策を非難攻撃するのである。私はこの項の読後感を、巻末に次のようにメモ書している。

それでは上級生、すなはち二号生徒、一号生徒になれば読書ができるか。そうはいかないのである。海軍は当時、西太平洋の北から南にかけての広大な海域に、戦闘区域を広げていた。そのため働き盛りの青年将校の欠乏に悩んでいた。実施部隊は艦艇、航空隊ばかりでなく、根拠地隊、防備隊まで、即戦力となる兵学校出の青年将校を渇望していた。対策としては海軍兵学校採用人員の増加があった。昭和14年(1939)採用の71期からは、従来の年間 300人採用体制が一挙に2倍の 600人採用となった。その後、年々増加し、わが74期ではついに千人に達した。次の75期以降ではなんと3千5百人になる。

それでは上級生、すなはち二号生徒、一号生徒になれば読書ができるか。そうはいかないのである。海軍は当時、西太平洋の北から南にかけての広大な海域に、戦闘区域を広げていた。そのため働き盛りの青年将校の欠乏に悩んでいた。実施部隊は艦艇、航空隊ばかりでなく、根拠地隊、防備隊まで、即戦力となる兵学校出の青年将校を渇望していた。対策としては海軍兵学校採用人員の増加があった。昭和14年(1939)採用の71期からは、従来の年間 300人採用体制が一挙に2倍の 600人採用となった。その後、年々増加し、わが74期ではついに千人に達した。次の75期以降ではなんと3千5百人になる。