幼年時代

自然環境

中国地方の瀬戸内海に面する農漁村で私は生まれ、幼年時代、少年時代をそこで育った。私が小学校に上がる頃、すなはち昭和7年(1932)に人口は約4千人程であった。農業は米作が主であるが、間作に煙草と馬鈴薯の栽培が盛んで、農家はおおむね裕福であった。一方、漁業は一本釣りが主な収入源であった。早朝の3時か4時に自家用の小型漁船で出漁し、その漁獲を女房が盤台に入れて頭に載せ、8時ごろ市場に運んで村人に売りさばいた。時にぼらの大群が押し寄せることがあり、そういうときには漁師総出で共同で網を入れていた。どの漁村にも岬の小高い丘の上に物見やぐらがあり、シーズンには漁師が交代でぼらの見張りに立っていた。漁師の生活はおおむね貧しかった。

私の家は農業部落の入口にあった。家の前の県道を呉市と竹原町を結ぶバスが1日に1往復していた。小学校の運動部でドッジボールやバレーボールの他校との試合があるときには船を仕立てて遠征する。鉄道が開設されたのは私が小学校3年生のときであった。こういう文明に取り残された僻村であったから、幼児は外で泥だらけになって遊ぶ以外に時間つぶしの方法はなかった。家の外を流れる小川の水溜りで盥を浮かべて遊んだのが私の幼年時代の数少ない記憶の一つである。家の周りは田んぼであったので蛙釣りをよくやった。食事中ポケットから蛙を取り出して食卓の上で跳ばして父親に怒られたと後年母の話に出た。

家庭環境

|

|

昭和10年4月の岡野家

|

|

写真説明

前列左から

姉 民子 13歳 祖母 ツタ 56歳 母 ミチエ 37歳

後列左から

松本先生(当時わが家に下宿していた) 私 10歳 父 玖市 37歳

この写真は昭和10年(1935)4月、わが家の2階居間にて写す。姉の女学校入学記念であろう。当時わが村には写真屋はなく、写真撮影には隣町の日の丸写真館まで行くか、同写真館の出張撮影によるほかなかった。

父は村の大百姓の5人兄弟姉妹の末っ子であった。当時の日本は長子相続制であった。長男の任務は先祖伝来の田畑の維持と墳墓の管理である。次男以下の男子は他郷に働きに出るか、男子のいない家庭に入り婿として入るかのどちらかであった。父は男子のいない岡野家の一人娘の婿養子に入ったわけだ。父と母はわが村の小学校の同級生であった。しかし勿論、恋愛結婚ではない。父は小学校高等科2年を卒業してから県庁所在地の広島市で大きな洋服屋に勤めて、洋服縫製の技術を学んだ。丁稚奉公である。母も同じく高等科を卒業後、広島市の日赤の看護学校に入り助産学を学んだ。村で産婆を開業して自立するためである。父は数年の修業の後、家を継いでいる長男から幾らかの財産を分けてもらって現在地に家を建て洋服屋を始めた。そこへ看護学校を卒業した母が帰ってきて、両者は仲介する人があって大正10年(1921)結婚した。大正12年(1923)には私の姉である長女民子が生まれ、大正15年(1926)には長男の私が生まれた。ここに両親と子供2人、それに祖母を加えた5人家族の生活が始まった。

祖母のこと

きょうだい会同

|

|

前列左から2人目が祖母ツタ48歳

|

|

わが家の表格子前にて 昭和2年(1927)

|

私が小学校低学年の当時、 わが家は洋服の仕立屋であった。祖母ツタは家計を助けるために既製服の行商をしていた。商品はおそらく男子の学生服であったろう。私の小学校入学記念写真を見ると、 男子51名のうち洋服姿は半数に満たない。次第に洋服が幅を利かすようになりつつある時代であった。 昭和7年(1932)4月のことである。女子にいたっては55名のうち洋服を着ている子は数名に過ぎない。

祖母は何時も朝食後、家を出て帰宅するのは夕方であった。竹製か蔦(つた)製の四角な容器に、丈夫な和紙を貼り付けて漆をかけたものに、商品の洋服を入れて行商に出た。大きさにしてみかん箱を正方形にして三個かさねたぐらいであった。 これを唐草模様の紺の大風呂敷に包み背中に背負うのである。丁度、漫画で泥棒が盗品を運ぶいでたちに酷似していた。私は夕方になると家の前を東西に走るバス通りで縄跳びをしながら祖母の帰りを待った。バス通りは家の前から1キロぐらいの直線で西に延びて、先のほうが上り坂になっており、上り坂の頂点で左へ大きく屈曲して見えなくなっていた。何時も夕日が西の空を赤く染める頃、祖母は帰ってきた。私は縄跳びをしながら道路の西の端に祖母の姿があらわれるのを待った。姿が見えると家のなかに跳んで帰り、夕食の支度をしている母に報告した。

右の写真は岡野家に婿(私の父のこと)を迎え、家が新築され、長男が生まれたお祝いに、祖母の兄弟姉妹がわが家に会したところである。後列の2人はいずれも祖母の弟である。左は大崎の叔父で大崎上島に住み後年、私が水泳を教わった。右は朝鮮の叔父で慶州で旅館を経営していた。後年、姉が手伝いに行っていた。前列の姉妹は右から大阪、尾道、広島(豊田郡吉名村、今では竹原市になっている)、大崎上島に住んでいた。この写真は今から80年前のものである。ここに写っている祖母の兄弟姉妹は今では皆故人である。

写真の背景の格子の後ろ側は摺りガラスの引き戸で、その後ろは1畳半くらいの板の間であった。この板の間には大きな書棚が置いてあり、中には母の助産婦関係の本や器具が入れてあった。その後ろのほうは障子を隔てて家族の居住区で、8畳間、6畳間と続いていた。表格子の右側に一寸見えるのは入口のガラス戸である。このガラス戸を入ると半畳幅の通路で中庭、炊事場、裏庭に通じている。通路の右側は仕立屋としての父の仕事場であった。隣町の竹原から出張してきた、日の丸写真館の主人は、家の前の県道(バス道路)に三脚を立ててこの写真を撮った。余談であるが私は一昨年(平成16年)この家を解体した。この写真の背景になった表格子は数万円で古物商に引き取られた。なんでも骨董的な価値があるらしかった。博労をやっていた脇本寅吉伯父は、本郷町の競売で競り落とした牛や馬を、浦尻部落の自宅に牽いていく途中、この格子につないでわが家でひと休みしていた。解体時、わが家は建築後85年たっていた。

山の木

萱

|

|

私4歳、姉民子7歳

|

|

姉の小学校入学記念 昭和4年4月(1929)

|

小学校に上がるまでの間、私は裏庭に面した6畳間で祖母と一緒に寝ていた。桃太郎やカチカチ山などの日本の昔話はほとんど祖母の寝物語で覚えたらしい。桃太郎にしてもカチカチ山にしても幼児はすぐに飽きてしまう。「なんかほかの話をしてぇ」 とせがむ。私が今に覚えているのが 「山の木萱」 である。昔、水原の亭主が村長であったときに、なんどごとの寄りで、酔っ払いが村長さんに向かって 「なんか芸をしてつかぁさい」 と頼んだげな。水原家というのはわが隣組の中では、耳鼻咽喉科の医院を経営する三好家とならぶ素封家であった。300坪(990㎡)を超えようかという敷地に母屋、納屋、蔵、離れ、日本庭園を持ち、白壁の塀で囲まれた大邸宅であった。私が幼児のときには村長をつとめた当主は亡くなっており、年寄りの未亡人が一人家にいた。立派な日本庭園も何年も手入れをしないため荒れ放題で、雑草に覆われ、蛇や大きなひき蛙などが住んでいた。近所の子供らの昆虫採集や探検の場所であった。ある夏休みの一日、私はこの家の屋根に上って蝉を取っていたところ、瓦の苔に足を滑らして転落、下の石垣で顔面を打ち、三好医院で下唇を何針も縫う大怪我をした。

なんどごとの寄りとは冠婚葬祭で誰かの家でやる酒盛りのことである。村長 「わしゃ芸はやらん」。酔っ払い 「そげんことをいわずになんかやりんさいや」。村長は断りきれずとうとうやりだした。村長 「やまのきかやのきかやのやまの、やまのきかやのきかやのやまの、やまのきかやの・・・・・・・」。村長は 「やまのきかや」 を繰り返すだけで一向に終わらない。5分たっても10分たっても終わらない。たまりかねた酔っ払いは 「それからどうしました」 と話の先を催促した。そこで村長は 「やまのきかやのきかやでござる」 といってやっと話を締めくくった。「それからというもの、どんな寄りでも、水原村長に芸をたのむものはおらんようになったげな」。私はこの話が好きで、よく 「やまのきかやを話してぇ」 とせがんだという。そしてやまのきかやを3遍も繰り返さないうちに寝付いたという。

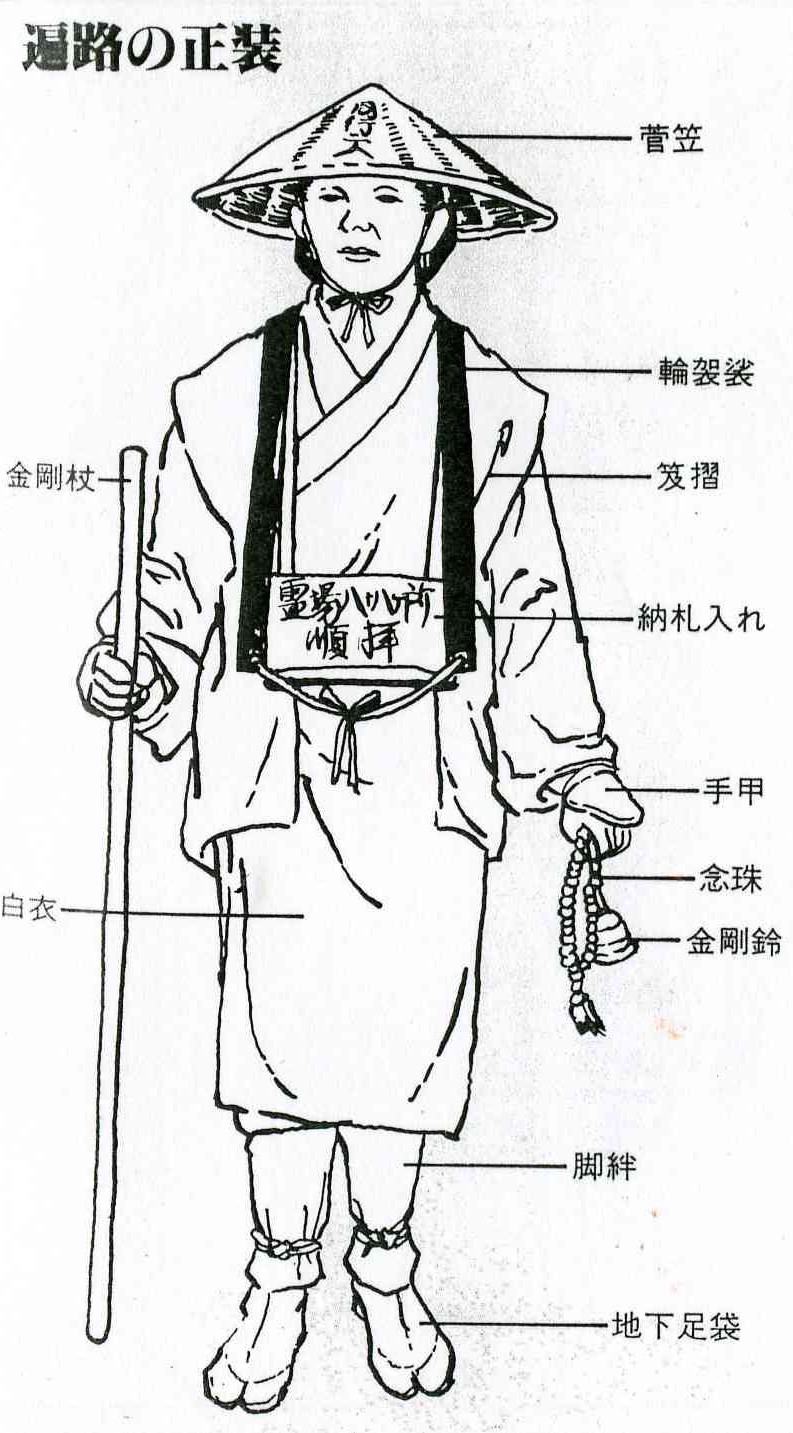

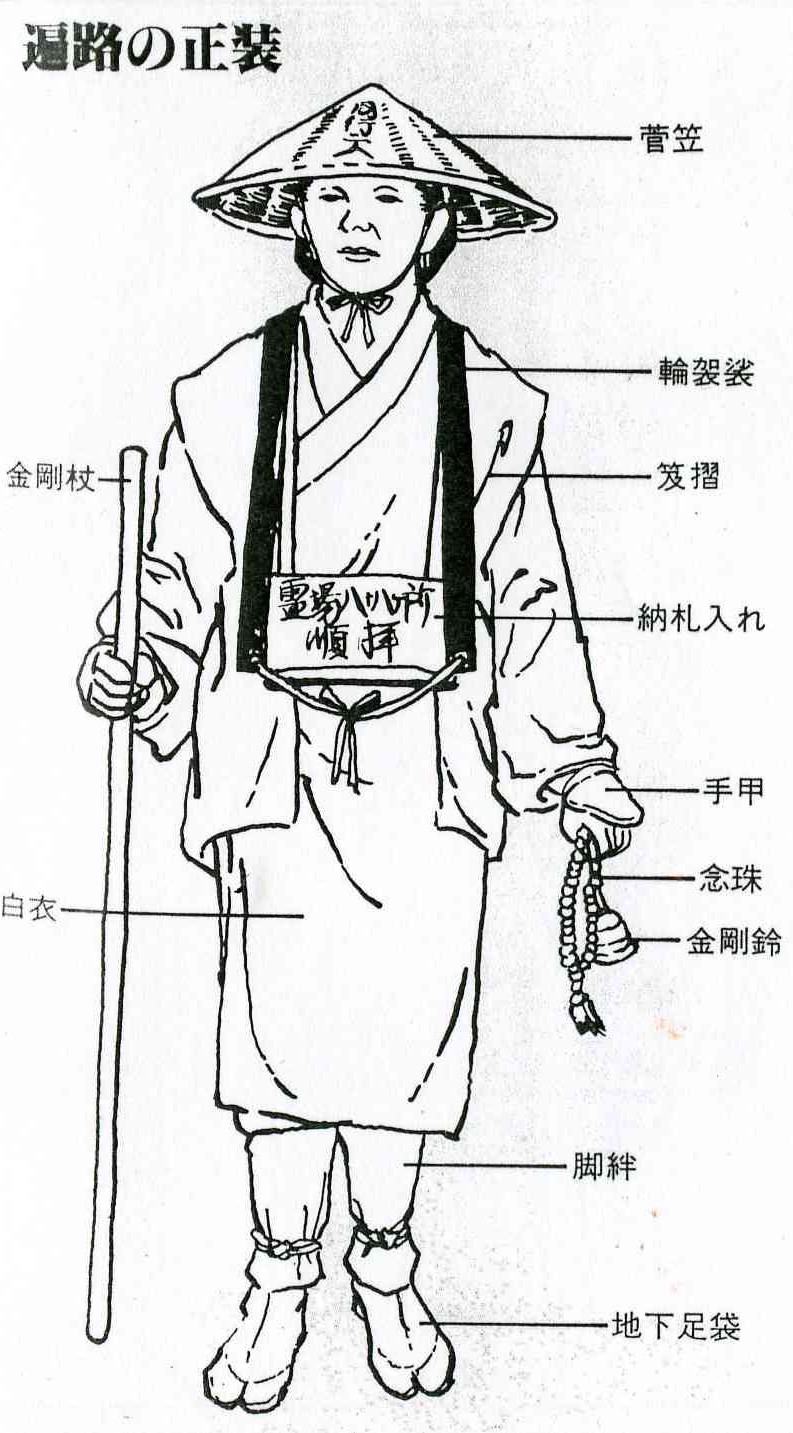

遍路さん

私が小学校に上がる前後には、家の前の県道を西から東に、徒歩で通り過ぎていく遍路さんの姿をよく見かけたものだ。彼らは白装束に菅笠(すげがさ)、金剛杖姿で、沿道の家々の前でお経を上げて、何がしかのお布施(ふせ)を受ける。隣町の竹原町は周辺の豊田郡、加茂郡の主邑(しゅゆう)ともいうべき都会であった。その外港の明神(みょうじん)港から彼らは四国に渡り、四国八十八箇所を巡礼して回るのであった。彼らが我が家の前でお経を上げだすと、私は家の中に駆け込んで、母か祖母から5厘銅貨(1銭の半分)を受け取り、遍路さんが首から胸にぶら下げた頭陀袋(づだぶくろ)に入れてあげる。彼らは有難うとも言わず、鈴を鳴らしながら立ち去っていく。時にはお米の場合もあった。そのために米びつの中には一升ます、一合ますのほか一合ますの半分の五勺(しゃく)ますがあった。私は五勺ます一杯にお米を入れ、それをこぼさないように頭陀袋に入れてあげるのであった。右の図は 『空海と真言密教』(読売新聞) から借用した。この図は幼い私の目に映ったお遍路さんのイメージと全く同じものである。菅笠の正面、天辺(てんぺん)から下に向かって書かれた大きな文字は 「同行二人」、 ドウギョウニニン と読む。ひとりは笠を被っているご本人、もうひとりは弘法大師空海である。首から下げた物は 「納札入れ」 と説明されている。武田明著 『巡礼と遍路』(三省堂選書58)によるとこの納札入れのなかには 「奉納四国八十八ヶ所霊場巡拝同行二人」 と印刷された納め札が入っているという。しかし私が幼時に見たものは、たしかに頭陀袋であった。袋の口を広げて五勺(しゃく)ますからお米を入れた感触を今も覚えている。

私が小学校に上がる前後には、家の前の県道を西から東に、徒歩で通り過ぎていく遍路さんの姿をよく見かけたものだ。彼らは白装束に菅笠(すげがさ)、金剛杖姿で、沿道の家々の前でお経を上げて、何がしかのお布施(ふせ)を受ける。隣町の竹原町は周辺の豊田郡、加茂郡の主邑(しゅゆう)ともいうべき都会であった。その外港の明神(みょうじん)港から彼らは四国に渡り、四国八十八箇所を巡礼して回るのであった。彼らが我が家の前でお経を上げだすと、私は家の中に駆け込んで、母か祖母から5厘銅貨(1銭の半分)を受け取り、遍路さんが首から胸にぶら下げた頭陀袋(づだぶくろ)に入れてあげる。彼らは有難うとも言わず、鈴を鳴らしながら立ち去っていく。時にはお米の場合もあった。そのために米びつの中には一升ます、一合ますのほか一合ますの半分の五勺(しゃく)ますがあった。私は五勺ます一杯にお米を入れ、それをこぼさないように頭陀袋に入れてあげるのであった。右の図は 『空海と真言密教』(読売新聞) から借用した。この図は幼い私の目に映ったお遍路さんのイメージと全く同じものである。菅笠の正面、天辺(てんぺん)から下に向かって書かれた大きな文字は 「同行二人」、 ドウギョウニニン と読む。ひとりは笠を被っているご本人、もうひとりは弘法大師空海である。首から下げた物は 「納札入れ」 と説明されている。武田明著 『巡礼と遍路』(三省堂選書58)によるとこの納札入れのなかには 「奉納四国八十八ヶ所霊場巡拝同行二人」 と印刷された納め札が入っているという。しかし私が幼時に見たものは、たしかに頭陀袋であった。袋の口を広げて五勺(しゃく)ますからお米を入れた感触を今も覚えている。

祖母の死

祖母は元気なひとであった。私の記憶では医者にかかったことは一度もない。風邪や頭痛などで昼間から布団に入ることはなかった。ただ冬場のあかぎれには悩まされていた。手の指の先やかかとの皮膚に亀裂ができて痛いのだ。毎日、箪笥の上に常備された富山の広貫堂の薬箱から、貝殻入りの黒い練り薬を取り出してつけていた。専用のナイフで、寒さで固くなった練り薬を細長く切り取り、あかぎれの亀裂に押し込んで、その上に、火鉢の炭火で温めた火箸の先端を近づけるのだ。ジュウという音とともに薬は溶けて液体になり、一瞬煙が立ち昇る。それとともに強い薬の匂いがした。私は祖母があかぎれの手当てを始めると、そばによってその匂いをかいだ。普段決して嗅ぐことのできない不思議な匂いがした。広貫堂の薬売りは半年に1回ぐらい、わが家をたずねてきて、薬箱を検査し、過去半年の間に消費された薬の代金を徴収し、新しく薬を補充していくのである。当時のわが村では、広貫堂の置き薬は医者と薬屋の機能を果たしていた。

そんな元気な祖母であったが、昭和39年(1964)10月、入浴中溺死した。原因はよくわからない。おそらく脳卒中か何かの発作で意識不明になったのであろう。何時までも風呂から上がってこないので、母が風呂場に見に行って発見したのであった。田舎の風呂場は、家族の居住区から遠く離れているのが普通であった。台所を通り、中庭を横切って行く。広さにして4、5坪もあったであろうか。日頃使わない食器や漬物用の桶、餅つきの臼などの倉庫を兼務していた。風呂は細長い風呂場スペースの一端に、鉄製の風呂桶をコンクリートで固めたものであった。いくら大声を上げても居住区までは聞こえない。母はオロオロするばかりで何もできず、死体を風呂から引き上げたり、医者を呼んだり、警官を呼んだり、最後は葬式まですべて隣家の脇森清登氏にやってもらったと、後で私に報告した。 父は3年前に胃癌で亡くなっていた。祖母の死は私には葬式が終わってから知らされた。享年85歳であった。

吉名尋常高等小学校

私は数え年7歳の、昭和7年(1932)4月、吉名尋常高等小学校に入学した。尋常高等小学校とは尋常科6年、高等科2年の教育を行う小学校の意味である。尋常科は義務、高等科は任意であった。即戦力が欲しい漁師の家庭では子供を高等科に進めないものも少なくなかった。

氏神様の大鳥居を背景に写した入学記念写真が残っている。男子51人、女子55人、それに校長先生、受持ちの男先生、女先生各1名が写っている。われわれ「七つ上がり」の児童の組を七つ組といい七つ組は女先生、「八つ上がり」の組を八つ組といい、この組は男先生の担任となる。「七つ上がり」とは大正15年(1926)1月1日から同年4月1日までに生まれて、7歳で入学した児童をいう。「八つ上がり」とはその前年、大正14年(1925)4月2日から同年12月31日の間に生まれた年齢8歳の児童を指す。わが国は戦前、数え年表記を採用していたためこういう現象が起こった。1年生から3年生までは男女共学,4年生以降は男女別学となる。七つ組、八つ組の区分といい、男女共学、別学の分け方といい、児童の身体、知能の発達段階に即した巧妙な方法であった。

|

|

光海神社前広場にて。手前50メートル画面外に小学校。ブロック矢印が私

|

私の妻は大正15年(1926)3月に生まれ私と同じく昭和7年(1932)4月1日、東京市中野区野方第五尋常小学校に入学した。そのときの七つ組の入学記念写真を見ると男子33人、女子34人が写っている。全員が洋服である。女子は全員が真っ白いエプロンを着用している。ひるがえって私の入学記念写真を見ると洋服を着ている子は男子21人、女子にいたっては3人に過ぎない。入学児童の服装からも大都市と田舎の生活や文化の格差がうかがえる。一年生の七つ組の人数は男女共学で67人である。このぐらいの人数の組が、野方第五小学校では5組あったのである。私の組は50数人であった。現在は少子化が進んで、ひと組の平均人数は約28人という。ひと組の平均人数の点でも隔世の感がある。この当時テレビはないし、ラジオはあったがわが村でラジオを持っていたのは数軒の素封家に過ぎなかった。電話を持っていたのは村役場、小学校、警察、鉄道の駅、医者、造り酒屋,煉瓦工場など十指に満たない。新聞の定期購読者も十数軒というところであったろう。

|

|

東京市中野区野方第5小学校昭和7年入学式 ブロック矢印は植木みよ子

|

私の両親は小学校高等科卒業後、県庁所在地の広島市で5、6年の修業をつんで村に帰って来た。周囲の百姓、漁師のほとんどは村に土着して外部の生活を知らない人たちであった。大都会の生活と流行を身につけた両親はこういう環境では際立ったインテリであった。家には新聞があったし、キング、講談倶楽部、婦人雑誌、少女の友、幼年倶楽部など雑誌類があり、小学生の私は知識欲を満たすのに不自由をしなかった。姉が女学校に入ると姉の国語の教科書はまず私が読んだ。こういう家庭の環境で育つと、とくに勉強をしなくても学校の成績は上がる。当時から小学校での子供の成績は親の成績といわれていた。私は学科に関する限り何時も全甲で、同級生の選挙でしばしば級長に選ばれた。

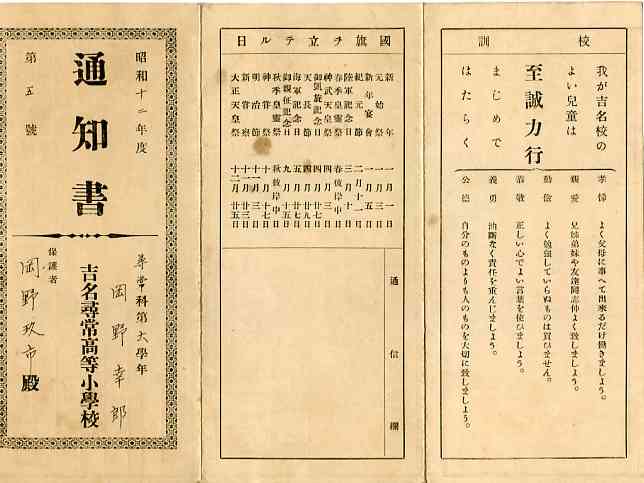

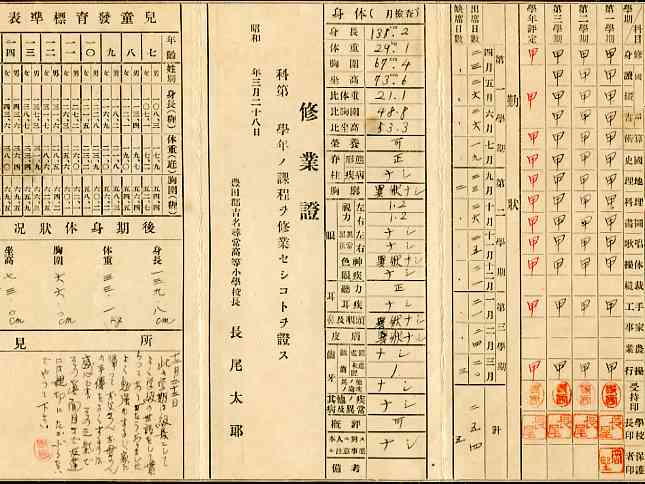

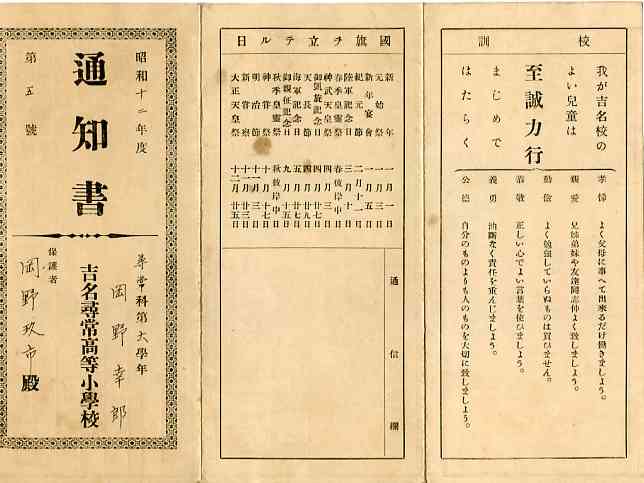

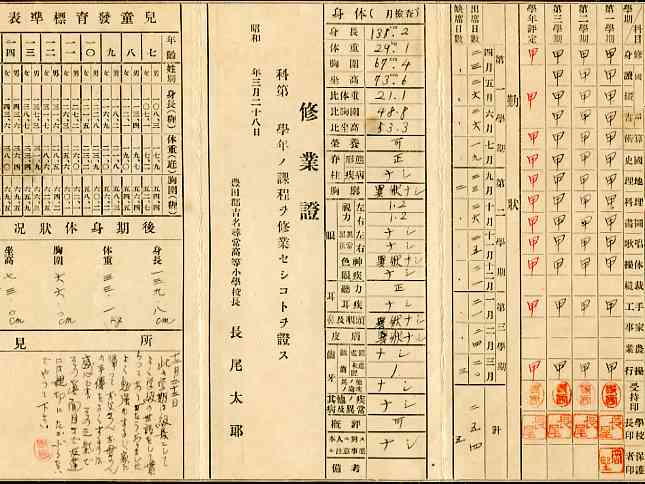

通知書

一昨年(平成16年12月)わが家を解体したときに私の小学校、中学校の成績表が出てきた。小学校の成績表は通知書と題して一年生から高等科一年生までの7部あり、中学校のものは通告表と題してどういうわけか四年生の一学期の1部しかない。私は四年生の二学期の途中で海軍兵学校に入ったので四年生二学期以降の成績表がないのは当然であるが、一年、二年、三年のがないのはどうしたわけか。小学校の通知書は下に示すとおりである。3曲に折りたたまれたものを開いて,表と裏を示した。

小学第六学年通知書 表

小学第六学年通知書 裏

各学科の成績で乙がついたのは6年間を通じて五年一学期の手工だけである。図画、音楽、手工は本来、甲の評価をもらう実力はなかったのだが、国語、算術、国史、地理などの成績が良いとそれにひきづられて甲になる傾向があった。国語は読み方、綴り方、書き方の3科目にわかれていた。読み方は現在のいわゆる国語である。綴り方は作文、書き方は習字のことである。

身体欄の栄養が可になっているのは優・良・可の三段階評価の最下位であるから自慢にはならない。この栄養は学校医が評価する。私は一年は丙で二年から五年までは乙であった。最後の所見欄は受け持ちの寺西先生の意見である。上表では読みにく いので以下に再録する。

”十二月二十二日

この学期は級長としてよく学級の世話をして貰ってありがとうありました。よく勉強をするし、家に帰ってお父さんお母さんの手傳いをよくするのは 感心です。その元気でその真面目さで友達には親切に高ぶらないでやって下さい。”

上の所見の中で ”家に帰ってお父さんお母さんの手傳いをよくする” というのは新聞配達のことである。わが家は、私が小学校4年生の後期頃から新聞配達を始めた。呉線が開通して、広島から三原までの交通が飛躍的に便利になった。鮮度を生命とする新聞の流通がスムースになったため、わが村でも新聞購読者が増えつつあった。洋服仕立てを本業とする父は、早朝のあいた時間を新聞配達の副業に当てたのであった。私は子供用自転車を走らせて、毎朝、新聞配達の手伝いをした。

”友達には親切に高ぶらないで” というのは、友達に不親切で高ぶっていたことに対する警告である。今から振り返ってみると、友達に一目(いちもく)置かれているのを鼻にかけて、かえって友達をないがしろにする態度があったようだ。それを裏書する2、3の事例を思い出したので、このあと項目にしたがって記録にとどめておく。

学芸会

毎年秋の学芸会は、娯楽の少ない当時の日本の田舎では、村をあげて大騒ぎする年中行事の一つであった。母親たちは、前の晩から腕によりをかけて作ったご馳走を重箱に詰めて、朝早くから小学校に詰め掛ける。学芸会は数教室の仕切りを取り払って、臨時に作った劇場で催される。私は学芸会では主役をやることが多かった。何をやったか大方忘れてしまったが、高学年になってやった乃木少佐と橘中佐を今でも覚えている。

明治10年(1877)の西南の役に於いて、乃木の連隊は田原坂での薩摩軍との遭遇戦で敗走する。連隊旗手は戦死して身体に巻きつけていた連隊旗を敵に奪われる。乃木連隊長は逆襲して取り返そうとするが、部下に制止される。その夜切腹を計るがこれまた、部下に止められて失敗する。乃木は死処を得るために連隊の先頭に立って、白刃を揮って奮戦するも果たせない。切腹の場では、悲しい尺八のバックグラウンドミュージックに、講堂に詰め掛けた母親たちは皆涙を流した。余談だが、其のときから35年後、明治天皇の崩御の直後、乃木大将は夫人とともに自刃した。遺書には西南の役での連隊旗の喪失の責任にも言及されている。勿論、私が演じた乃木少佐は、西南の役時代のものであった。

橘中佐は明治37年(1904)日露戦争の遼陽の戦いで戦死して、軍神としてあがめられてきた。橘中佐は日露戦争前、名古屋陸軍幼年学校の校長をしていた。

彼の戦死の報に、同幼年学校の教官連が作詞、作曲した軍歌 橘中佐が広く全国で歌われた。第一章は次のとおりである。”遼陽城頭夜は闌(た)けて 有明月(ありあけづき)の影すごく 霧立ち上る高粱(こうりょう)の 中なる塹壕声絶えて 目覚め勝ちなる敵兵の 肝(きも)驚かす秋の風”

私が小学校に上がる前後には、家の前の県道を西から東に、徒歩で通り過ぎていく遍路さんの姿をよく見かけたものだ。彼らは白装束に菅笠(すげがさ)、金剛杖姿で、沿道の家々の前でお経を上げて、何がしかのお布施(ふせ)を受ける。隣町の竹原町は周辺の豊田郡、加茂郡の主邑(しゅゆう)ともいうべき都会であった。その外港の明神(みょうじん)港から彼らは四国に渡り、四国八十八箇所を巡礼して回るのであった。彼らが我が家の前でお経を上げだすと、私は家の中に駆け込んで、母か祖母から5厘銅貨(1銭の半分)を受け取り、遍路さんが首から胸にぶら下げた頭陀袋(づだぶくろ)に入れてあげる。彼らは有難うとも言わず、鈴を鳴らしながら立ち去っていく。時にはお米の場合もあった。そのために米びつの中には一升ます、一合ますのほか一合ますの半分の五勺(しゃく)ますがあった。私は五勺ます一杯にお米を入れ、それをこぼさないように頭陀袋に入れてあげるのであった。右の図は 『空海と真言密教』(読売新聞) から借用した。この図は幼い私の目に映ったお遍路さんのイメージと全く同じものである。菅笠の正面、天辺(てんぺん)から下に向かって書かれた大きな文字は 「同行二人」、 ドウギョウニニン と読む。ひとりは笠を被っているご本人、もうひとりは弘法大師空海である。首から下げた物は 「納札入れ」 と説明されている。武田明著 『巡礼と遍路』(三省堂選書58)によるとこの納札入れのなかには 「奉納四国八十八ヶ所霊場巡拝同行二人」 と印刷された納め札が入っているという。しかし私が幼時に見たものは、たしかに頭陀袋であった。袋の口を広げて五勺(しゃく)ますからお米を入れた感触を今も覚えている。

私が小学校に上がる前後には、家の前の県道を西から東に、徒歩で通り過ぎていく遍路さんの姿をよく見かけたものだ。彼らは白装束に菅笠(すげがさ)、金剛杖姿で、沿道の家々の前でお経を上げて、何がしかのお布施(ふせ)を受ける。隣町の竹原町は周辺の豊田郡、加茂郡の主邑(しゅゆう)ともいうべき都会であった。その外港の明神(みょうじん)港から彼らは四国に渡り、四国八十八箇所を巡礼して回るのであった。彼らが我が家の前でお経を上げだすと、私は家の中に駆け込んで、母か祖母から5厘銅貨(1銭の半分)を受け取り、遍路さんが首から胸にぶら下げた頭陀袋(づだぶくろ)に入れてあげる。彼らは有難うとも言わず、鈴を鳴らしながら立ち去っていく。時にはお米の場合もあった。そのために米びつの中には一升ます、一合ますのほか一合ますの半分の五勺(しゃく)ますがあった。私は五勺ます一杯にお米を入れ、それをこぼさないように頭陀袋に入れてあげるのであった。右の図は 『空海と真言密教』(読売新聞) から借用した。この図は幼い私の目に映ったお遍路さんのイメージと全く同じものである。菅笠の正面、天辺(てんぺん)から下に向かって書かれた大きな文字は 「同行二人」、 ドウギョウニニン と読む。ひとりは笠を被っているご本人、もうひとりは弘法大師空海である。首から下げた物は 「納札入れ」 と説明されている。武田明著 『巡礼と遍路』(三省堂選書58)によるとこの納札入れのなかには 「奉納四国八十八ヶ所霊場巡拝同行二人」 と印刷された納め札が入っているという。しかし私が幼時に見たものは、たしかに頭陀袋であった。袋の口を広げて五勺(しゃく)ますからお米を入れた感触を今も覚えている。