戦後処理

はじめに

戦後処理の大きな課題の一つに外国にいる日本人の引き揚げがあった。昭和20年(1945)8月15日現在、外地にいる日本人は軍人約350万人、一般人約310万人合計約660万人であった。彼らの引き揚げには残存艦艇132隻18万トンと貨物船55隻が当てられることになり、早くも同年9月には稼動可能な艦艇から外地に向けて出港した。12月には陸軍省は第一復員省と改称、海軍省は第二復員省となり、これら二つの政府機関は引き揚げ業務に専念することになった。

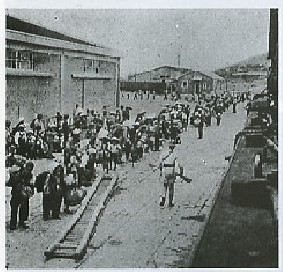

葫蘆島埠頭

満州からの引揚げ

|

|

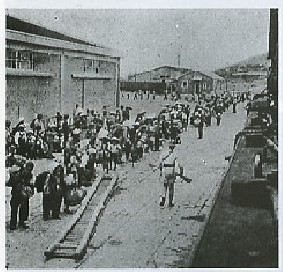

葫蘆島埠頭引揚者の列

|

私たちのように終戦当時艦艇に乗り組んでいた青年士官は有無を言わさずこれに従事することとされた。私は通船を貰ってさっさと復員し、中学の代用教員でもしながら後図を策そうと考えていたが計画は挫折した。しかし一方では兵学校で航海の理論と技術を習いながら、これらを実地に使うことなく捨て去るのにも未練はあった。残留という半強制的な当局の要請を、さして抵抗することなく受け入れたのもそのためであった。

この復員輸送の完了は当初4年以上かかるものとされていたが、昭和21年(1946)になって米国が大量の船腹を提供してくれたために、1年数ヶ月の短期間で済んだ。それにしても、私たちが艦内で聞く引揚者の苦労は言語に絶するものであった。とくに葫蘆(コロ)島からの満州引揚者の苦労はひどかった。葫蘆島というのは渤海湾に面する中国遼寧省の海港で、地図で見ると秦皇島の上あたりにある。満州全土に散らばっていた日本人はここに集められて復員船によって日本に帰国した。彼らの苦労話はノンフィクションや小説の形で今に語り継がれている。昭和40年代に歌会始の詠進歌として発表された一主婦の次の和歌は当時の引揚者の心境を詠み尽くしてあまりがある。

いのちありて帰り来にけりふるさとの駅近くしてあけぼのの色

昭和22年(1947)半ばにソ連を除いて引き揚げが完了し、残存艦艇のうち役に立ちそうなもの数十隻は米、英、ソ、中の4カ国に賠償として引き渡された。私はそのうちの英国に引き渡すシンガポールまでの航海、ソ連に引き渡すナホトカまでの航海、米国に引き渡す青島までの航海に参加した。ナホトカはウラジオストックの東、数十マイルにある商港で現在も日本ナホトカ航路の定期船が寄港する。ナホトカで私は、私の乗艦であった海防艦の航海計器をソ連の語学将校に引き渡した。寝ないで作った航海計器の英文のリストと現物を照合しながら引き渡すのであるが、私のカウンターパートはその間中一言も発言せず、ただ無表情にうなずくだけであった。終わって士官室を出ようとすると、彼は始めて英語でしゃべった。雑誌を持っていないかと聞くのである。日本語の雑誌でもいいというので書棚から2、3冊取り出してやった。てっきり日本語を勉強したいのかと思ったがそうではない。タバコを捲くための材料となるのであった。当時のソ連では紙が極端に欠乏していたのである。欠乏していたのは紙だけではない。自動小銃以外のあらゆるものがなかった。こんな奴らに勝者面をされるのかと心中穏やかではなかった。

引き揚げも終わり、賠償も終わると次に控えている重要問題は機雷の掃海であった。

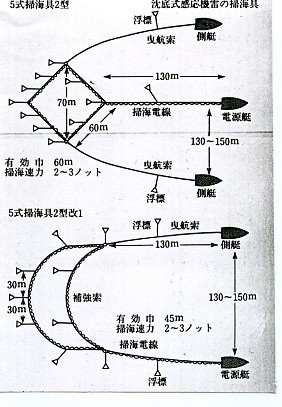

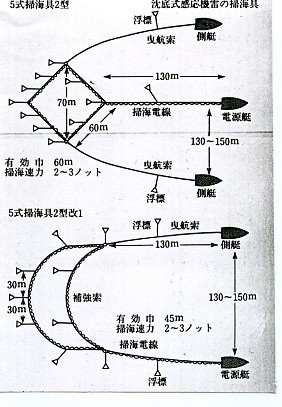

一口に掃海といっても我が海軍が敷設した繋留機雷の処分と米国の重爆撃機B29が投下した磁気機雷の処理にはその方法に大差がある。私が担当したのは後者であった。

(上の2葉の写真は引揚援護庁編『引揚援護の記録』から借用した。)

復員輸送

昭和20年(1945)9月、私は呉港に停泊する重巡洋艦八雲に着任した。この艦(フネ)は1900年にドイツで建造された,基準排水量約9000トン、8インチ(20糎)主砲4門搭載,速力20ノットの当時の新鋭艦であった。日露戦争では同型艦の出雲、磐手等とともに上村中将の率いる第二艦隊の主力として活躍した。しかし老齢化に伴い他艦との共同行動が無理となった。大正の後年からは磐手,八雲の2艦で練習艦隊を構成し兵学校生徒の訓練と卒業後の遠洋航海に使用されていた。古い時代に外国で建造されただけに、内部の設計にもゆとりとヨーロッパ風の洗練があり、生徒の教育訓練の場としてふさわしいものであった。長官室、艦長室、士官室などの造作や装飾は重厚豪華で、海戦がロマンであった時代の雰囲気を漂わせていた。

|

|

遠洋航海当時の軍艦八雲

|

この艦は石炭・重油混焼缶であった。もともとは石炭だけを燃やしてレシプロエンジンを動かしていたが後に混焼缶に改装された。石炭搭載はすべて人力なので兵隊さんの苦労は大変であった。混焼缶への改装は多少この苦労を軽減したが石炭搭載が不要になることはなく兵隊さんの苦労は続いた。われわれガンルームの若手士官も甲板士官に尻を叩かれながらこれに動員された。10数メートルの長い歩み板で本艦の舷側に雁木(ガンギ)を作り、この雁木の階段ごとに兵隊が立って,本艦に横付けした艀から籠に入れた石炭を手渡ししていく。戦争中の防空演習のバケツリレーの要領である。上甲板までリレーされた石炭は上甲板のマンホールから下甲板の石炭庫に投入される。1日この石炭搭載作業をやると鼻の穴も目の周りも炭塵で真っ黒になり、爪の間に入り込んだ石炭の粉は石鹸で洗っても容易に取れない。時にはこの石炭搭載が1週間も続くことがあった。

司馬遼太郎は日露戦争を舞台にした歴史小説『坂の上の雲』で、この石炭搭載にしばしば言及している。1904年10月、日本艦隊と雌雄を決するためにリバウ軍港を出発したロシアのバルティック艦隊は、半年以上にもわたる航海の途上で何十回となく石炭の補給を受けなくてはならなかった。赤道直下のマダガスカルやインド洋での石炭補給作業が乗組員にとって如何に苛酷な試練であったかを司馬は繰り返し述べている。それが乗組員の士気に致命的なダメッジを与えたことを、艦隊幹部の手記を引用しつつ力説するのである。私は八雲乗り組みの数ヶ月の間に司馬が苛酷な試練とする石炭搭載作業をつぶさに経験した。

長竹水道(チョウチクスイドウ)

長竹水道は朝鮮、全羅南道は木浦(モッポ)あたりの多島海にある水路で,対馬海峡から黄海方面に抜ける近道である。葫蘆島からの復員輸送の往路でこの水道を抜けると葫蘆島入港が半日は早くなる。近道ではあったが複雑に屈曲した狭水道は航海の難所でもあった。昭和21年(1946)に入って何回目かの葫蘆島輸送の往路で艦長は長竹水道の通過を航海長に命じた。航海長は大型鈍足の本艦ではこの狭水道は危険すぎるとして反対した。しかし艦長の決意は固く航海長は不安ながら従わざるをえない。狭い水道の前途には禿山の島が次々に現れて、水路が90度近くも屈曲する場所もあって、航海長は海図台と艦橋前部を激しく往復しながら操舵の指示を出した。漸く水道を抜けたときには傍で眺めていた私たちも安堵の溜息が出るほどであった。その間、艦長は艦長用の軽便椅子に腰掛けて前方を凝視したまま一言も口を利かなかった。

長竹水道は朝鮮、全羅南道は木浦(モッポ)あたりの多島海にある水路で,対馬海峡から黄海方面に抜ける近道である。葫蘆島からの復員輸送の往路でこの水道を抜けると葫蘆島入港が半日は早くなる。近道ではあったが複雑に屈曲した狭水道は航海の難所でもあった。昭和21年(1946)に入って何回目かの葫蘆島輸送の往路で艦長は長竹水道の通過を航海長に命じた。航海長は大型鈍足の本艦ではこの狭水道は危険すぎるとして反対した。しかし艦長の決意は固く航海長は不安ながら従わざるをえない。狭い水道の前途には禿山の島が次々に現れて、水路が90度近くも屈曲する場所もあって、航海長は海図台と艦橋前部を激しく往復しながら操舵の指示を出した。漸く水道を抜けたときには傍で眺めていた私たちも安堵の溜息が出るほどであった。その間、艦長は艦長用の軽便椅子に腰掛けて前方を凝視したまま一言も口を利かなかった。

八雲の艦長,澤村元大佐(海兵49期)は戦争中,水雷戦隊の司令であった。4隻の駆逐艦を率いて,ソロモン諸島、フィリッピン海域で活躍した歴戦の勇士であり操艦の名人であった。かつて駆逐艦の艦長としてこの水道を通った経験があったに違いない。それにしても八雲は駆逐艦の4倍もある大艦でその上鈍足である。艦長の度胸の良さにはあらためて感心した。私の直接の上司は航海長の中山元少佐(65期)であった。終戦時は兵学校の航海科教官をしていた。航海学校の高等科学生をおえた航海の専門家であった。私は八雲での航海士勤務の間に、転輪羅針儀や標準時計の操作、地文・天文航法などの実地を教わり、8ヵ月後退艦の際には航海士としてのすべての業務をマスターした。中山航海長は私を何処に出しても恥ずかしくない技量と太鼓判を押してくれた。

(右の地図は帝国書院の『エッセンシャルアトラス』から借用した。なおトップページの背景地図はGEORGE PHILIP の『MODERN HOME ATLAS』から借用した。)

密輸船

昭和21年(1946)の半ば頃、八雲は台湾の一般人引揚げのため南西諸島に沿って南下中であった。航路の前方に漁船が見えて、双眼鏡で覗くと乗組員が白布を振っている。速力を落として漁船に近づき舷側から縄梯子をおろすと,日に焼けた50代の男が上がってきた。船内には3、4名の乗組員がおり、中の一人は女性であった。艦橋に上がってきた男の話で、この船が台湾を目指した密輸船であること、積荷はオートバイであること、エンジン故障で修理回復の見込みが立たないことなどが判明した。男はさらに船を放棄するので乗組員だけ助けて欲しいと懇願した。艦長は乗組員だけでなく船と荷物もクレーンで吊り上げて日本に持って帰ってやると言ったところ、男は船と荷物を日本に持ち帰れば密輸の罪で監獄行きは必至であるから両方とも放棄すると主張する。艦長はさらに荷物だけ放棄して船を救えば、本艦には優秀な機関員が乗っているのでエンジンの修理が出来るかもしれないと説く。しかし男は頑として応じず、人間だけ助けてくれと言いつづけた。結局男の主張にしたがって人間だけを助けた。当時は敗戦後日なお浅く、日本人の多くは虚脱状態であった。しかしこの男は、法に違反した密輸を生業とし、しかも失敗すると一切を放棄して未練がない。その思い切りのよさには目を見張るものがあった。

尖閣諸島

重巡八雲は艦齢46歳の老齢艦であるため運航効率が悪く主として近間の輸送に使用された。8ノットの鈍足であることのほかにも石炭搭載艦であるとか、舷側鋼鈑が錆びのため強度不足であるとかと、さまざまな問題点が出てきて昭和21年(1946)の初めにスクラップされることが決まった。そのため私は昭和20年5月下旬、海防艦隠岐に転勤した。

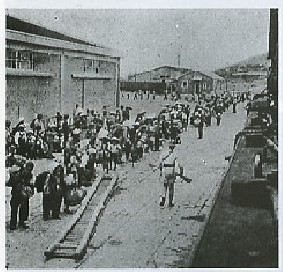

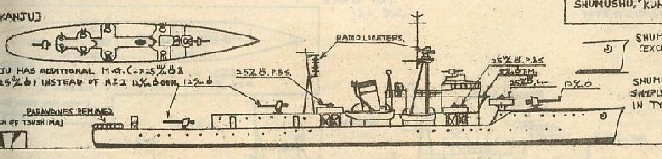

この艦は基準排水量1020トン、速力は19.5ノット、巡航速力は16ノット、八雲に比べれば大きさは十分の一だがスピードは2倍である。やっと船らしい船に乗ることが出来て嬉しかった。艦齢は5歳と若かったがもちろん戦時急造型の薄っぺらな艦であった。海防艦とは英訳すればCoast Defence Ship で、沿岸警備や船団護衛を主任務とした。しかし戦後まで生き残ったために復員輸送にかり出されることになった。収容人員は300名程度であった。下図は終戦後、第二復員省(旧海軍省)が作成して占領軍司令部に提出した『Jpanese Naval Vessels at the end of War』から取った。

|

|

隠岐型海防艦概念図

|

この話は今から60年前のことである。現代のように、世界中何処の海を航行中であろうと、上空の航海衛星との交信やレーダーで、たちどころに艦位がわかるという時代ではない。陸地が見える航海では地文航法、陸地の見えない大洋では、天測航法、陸地も星も見えない航海では推測航法によらざるを得ない。暗夜や荒天時の推測航法では羅針儀と見張りが頼りである。

昭和21年(1946)の厳冬、隠岐は基隆(キールン)からの引揚者を乗せて鹿児島に向かいつつあった。私は2時/6時の当直に立つため眠い目をこすりながら艦橋で前任の当直将校と交代した。外は北西の季節風が強く、雨模様の、荒天の暗夜であった。四周には同航、反航の船の灯かりも見えない。進路は北北東で九州南端の佐田岬を目指していた。2時間前に変針したばかりで私の当直中,針路変更の予定はなかった。暗闇に目を馴らすべく艦橋前面の分厚いガラス窓を引き下ろすと、雨混じりの強風が吹き込む。しばらく暗闇に目を凝らすが何も見えない。雨滴が首筋を伝わって胸にしみこみ寒い。窓を閉めて海図台上の海図の予定針路を確認した上,操舵員の前の磁気羅針儀を覗き込む。羅針儀は当然、海図に書き込まれた針路とは違った針路を指している。

本艦のごとき小艦艇には、艦内電力で独楽を回して人工的に指北能率を作る転輪羅針儀 (ジャイロ・コンパスあるいはジャイロと称していた) のような精巧な機器はない。永久磁石を使った磁気羅針儀だけである。永久磁石であるから当然、艦の構造鉄材の磁気の影響を受ける。そのほかその地点々々によって異なる地磁気の影響も受ける。磁気羅針儀の永久磁石は常時真北を指しているというわけではない。1.5度とか3.8度というように何時も真正な方角との間に誤差が生ずる。これを磁気羅針儀の自差といって航海長の頭を悩ます問題である。ドック出し後には広い海面で東西南北に走ってみて自差を測定し、磁?などを使って自差を消す。しかし完全になくすことは出来ない。そこで東西南北に残った自差をグラフにして羅針儀台にぶらさげてある。変針の度ごとにこのグラフを見て自差を修正し、進行方位を決めなければならない。

自差修正グラフを手にとって眺める。本艦はほぼ北に向かっているので自差は+5度程もある。それにしては海図上の針路の方位と実際の羅針儀の指度の差が大きい。ハッと気が付く。自差を逆に修正したのではないか。もし自差のプラスとマイナスを逆に修正すると本艦は真正な航路よりも10度近くも東よりに進んでいるのだ。私は躊躇することなく 「機械停止!」 と大声で叫ぶ。操舵員は直ぐに速力通信機のハンドルを停止位置に回す。私はエンジンルームに通じる伝声管の蓋を開けて 「エンジン停止! 急げ!」 と叫ぶ。機関室からはのんびりした声で 「何かあったのですか?」 などと訊いているが答えている暇はない。「とにかく急げ!」 と怒鳴って海図台に戻る。

「頭より先に艦(フネ)を走らすな」 とは兵学校時代、何度も上級生から 「寝言」 で聞き、また下級生に向かってしゃべった海事格言である。要するに艦位に自信のないまま艦を進めてはいけないということだ。海図台で2時間前の変針点から予定航路を10度東にずらして入れた位置は、まさに尖閣諸島のうちの一島 (島名は失念) のど真ん中であった。「島が近い!前方に注意しろ!」 叫びながら艦橋前面のガラス窓を引き下ろす。雨が艦橋の中に吹きこんでくる。相変わらず何も見えない。暗黒だけだ。波の音が聞こえる、と思ったとたん操舵員が波の音がします、と叫ぶ。私「後進!急げ!」。開いた窓から上半身を乗り出してひょっと上を見ると、何と島の上端らしき黒々としたラインが空を画しているではないか。四周暗黒といっても空には幾らかの光がある。岩壁が本艦の真上にオーバーハングしているのだ。私 「後進一杯!急げ!」。艦は艦体を震わせつつ艦尾から風に立って後進を始める。15分間、後進を掛け続けた後、真西に変針する。

このあたりの南西諸島は、峨々たる岩山が波打ち際から空に向かって屹立し、樹木の陰も見えない死の島の集まりである。もしエンジンの停止が5分遅れていたら、隠岐の艦首は島の岩礁に激突して大破浸水し、沈没の危機に瀕していたであろう。平和な眠りについていた引揚者たちは、忽ち阿鼻叫喚の地獄に投げ出されて、多数の死者が出たに違いない。危ないところであった。

この危険なニアミスの原因を作ったのは私の前任の当直将校であった。私とは兵学校で一期下のクラスで、終戦によって兵学校を卒業した。当時は航海当直に立てる若手士官が払底していたこと、本人が輸送艦乗り組みを強く希望したことによって採用されたものであった。もとより航海士としての実務経験はほとんどなかったので、もっと慎重に教育訓練をしてから航海当直に立たせる必要があったのだ。私は航海長と相談してこの事件を艦長には報告しないことにした。というのは艦長には艦長で大きな問題があったのである。

この前の航海で那覇に入港したときに、米軍埠頭に横付けすることになった。軍艦の出入港時には艦長自らが操艦するというのが我が海軍の不文律であった。ところが我が艦の艦長は、10数年前、兵学校を卒業して以来というもの陸上勤務が多く、終戦時は工廠の監督官をしており、操艦の経験は皆無という人物であった。本艦は艦艇としては小艦に属するものであるが、それでも排水量にして千トンを超える。兵学校時代の5トンか10トンの機動艇訓練の経験だけでは処理できない。もう海軍はなくなったのだから難しい操艦は航海長にまかせればよいのだ。彼はしかし海軍の伝統に忠実で、どんなに時間がかかろうと航海長まかせにはしない。険しい顔で舵と速力の指示を矢継ぎ早に出す。うまくいかないと操舵員や信号員を罵倒する。八雲の澤村艦長の静かなること林のごとき操艦とは天地の差だ。私たちは艦橋内を狂人のように走り回る艦長をただ呆然と見ているだけであった。

乗組員は皆、早く繋留を済ませて上陸したいのだが、艦長がいくらエンジンに前進、後進をかけても艦は容易に岩壁に着かない。この那覇入港のときなどは埠頭上で待機していた米兵がついに痺れを切らして、埠頭から艦首、艦尾に向かって舫(モヤイ)銃を発射してホーサーを本艦に送り、ジープ2台でこれを引っ張って着岸させた。艦長は操艦が下手な分だけ他の艦務には厳しく、乗組員の細かい箸の上げ下ろしにも干渉した。あるとき対岸に繋留している輸送艦のクラスメートと手旗信号で上陸の打ち合わせをしていたときに、運悪くたまたま艦橋に上がってきた艦長に見つかった。下士官兵の前で私は大目玉を食らった。もともと海軍では兵学校のクラス会の打ち合わせは公務扱いであった。手旗または信号灯による通信は認められていた。このときはクラス会の打ち合わせではないが、相手はクラスメートであり、繋留後の暇なときでもあり、又戦後ということでもあり、この程度のことは大目に見られるべきと内心不満であった。又いやしくも士官を下士官兵の面前で口汚くののしることにも腹が立った。些細なことで部下を叱る前に、操艦の勉強でもしろと心中毒づいたことであった。一事が万事、この艦長は乗組員から蛇蝎のように嫌われていた。もし自差修正のミスを報告したら私の前任の当直将校は一件を人事局に通報された上、艦を下ろされたに違いない。

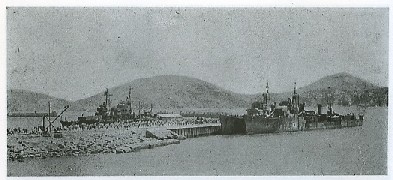

賠償艦艇の引渡し

昭和22年(1947)の初めには復員輸送はほぼ終わり、残存艦艇のうち使用可能なもの135隻が米、英、ソ、中の4カ国に賠償として引き渡されることになった。このうち私は7月、英国に引き渡すシンガポールまでの航海、8月、ソ連に引き渡すナホトカまでの航海、10月、米国に引き渡す青島までの航海に参加した。乗り組んだ艦は海防艦波太(ハブト)、海防艦神津(コウズ)、輸送艦147号であった。毎回,引渡し艦艇8、9隻で一戦隊を形成する。引渡し後、乗組員を日本に連れ戻すための一艦が先頭に立つ単縦陣または2列縦陣で航海する。この艦には輸送指揮官が乗船して旗艦としての機能を果たす。戦後ではあったが戦中、戦前の帝国海軍のしきたりが守られた。

昭和22年(1947)の初めには復員輸送はほぼ終わり、残存艦艇のうち使用可能なもの135隻が米、英、ソ、中の4カ国に賠償として引き渡されることになった。このうち私は7月、英国に引き渡すシンガポールまでの航海、8月、ソ連に引き渡すナホトカまでの航海、10月、米国に引き渡す青島までの航海に参加した。乗り組んだ艦は海防艦波太(ハブト)、海防艦神津(コウズ)、輸送艦147号であった。毎回,引渡し艦艇8、9隻で一戦隊を形成する。引渡し後、乗組員を日本に連れ戻すための一艦が先頭に立つ単縦陣または2列縦陣で航海する。この艦には輸送指揮官が乗船して旗艦としての機能を果たす。戦後ではあったが戦中、戦前の帝国海軍のしきたりが守られた。

右の写真は海防艦波太(1020トン)の艦橋前で部下と写したものである。次のような私自身の裏書がある。「三月三十一日出動訓練終了後写す(兵科)」。中央の黒服、黒帽が私。

当時は連合国との間の賠償交渉が進行中で、復員輸送を終わった艦艇は母港で引渡しのための艦の整備を行いながら待機中であった。この写真は呉港で撮ったものである。

同年7月1日、賠償艦艇引渡し第一陣として、われわれ英国への引き渡し組9隻は佐世保を出港してシンガポールへ向かった。2列の縦隊で東シナ海を南下、途中香港に寄港して燃料、水の補給を受けた。引渡しを終えて還送艦白埼に詰め込まれシンガポールを出たのは7月17日であった。この還送艦白埼は戦争中は給糧艦として使はれていた。作戦中の艦艇に糧食を補給する艦であった。わずか950トンの艦に、引き渡し艦艇回航員約400名を収容するのだから、その居住性の悪さはひどいものであった。引揚者の苦労を身をもって体験した。以下に南シナ海を北上中の7月19日の私の日記を掲げる。

”士官居住区は機関科デッキ、兵員居住区は前部冷蔵庫なり。冷蔵庫の暑きこと言語道断なり。皆上甲板にて寝食を行う。便所の汚れに脅かされ、海水に叩かれ、雨にぬれ決して快適な居住とは言いがたし。「回航中の航海手当て:2級事務官 1日 30円、 3級事務官 1日 20円、 雇員 1日 15円」との電報入る。数ヶ月以前から準備に忙殺され、しかも最後にかかる苦労を味わいながら、余りに少なき報酬にいささか憤慨す。”

佐世保への帰路、便乗者たるわれわれ回航員には何も仕事がない。暇に任せて艦橋で黎明・薄暮天測を見学する。この当時の船舶は大洋航行中は星の高度を測って、複雑な計算の末自分の艦の位地を特定した。恒星の高度を六分儀で測って出すについては水平線が明確に視認されなければならない。水平線が見えるのは昼間である。星が見えるのは夜間である。この二つが同時に見えるのは一日のうち黎明・薄暮の2回だけである。しかもそれぞれ数分間という短時間である。この短時間に航海士は3ないし4個の星の高度を測る。傍に付いた航海科の信号員が甲板時計でそれぞれの星の測定時間を記録する。各艦は下甲板の比較的揺れの少ない計器室に標準時計を持っている。この標準時計は動揺防止装置の中に入っていてグリニッジ標準時にあわせてある。信号員の手にする甲板時計は天測作業に入る直前に標準時計との時間差を計測してある。グリニッジ標準時の何時何分何秒にA星の高度は幾らであったかというのが天測の基本データである。3ないし4個の星の基本データから3ないし4本の位置線を海図に記入し、その交点がすなはち測定時点の本艦の位置である。還送艦白埼が台湾海峡を北上しつつあった7月24日の私の日記は次のとおり。

"航海愈々残り少なくなる。二六日早朝、佐世保に着く予定。白埼航海士の航法極めて拙劣。羅針儀自差も満足にわかり居らざる状態なり。台湾まで無事に辿り着きたるは望外の幸せなり。時間の正確ならざる天測は無意味なり。”

八雲時代、私は中山航海長から天測をはじめその他の航海技術をみっちり仕込まれていたのでいささか天狗になっていたようである。昭和22年(1947)11月半ばには艦艇引き渡し業務はすべて終わり、われわれ青年士官は三浦半島浦賀の近くの田浦にある宿舎に入って後命を待つことになった。私は東京で大学に進学したい希望を持っていたが東京には親類もなく、頼りになる知り合いもなく、戦争のため廃墟と化した首都で自活していく自信がなく、ただぼんやりと成り行きに任せて日を過ごすほかはなかった。そうこうしているうちに12月初め、人事局から下関掃海部に転勤を命じられた。

磁気機雷の掃海

下関掃海部

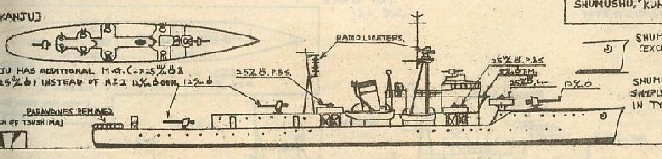

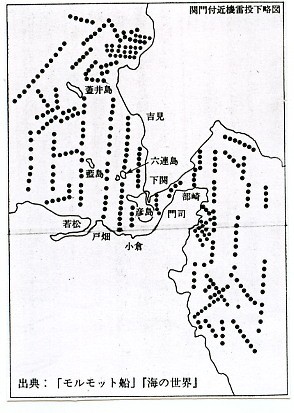

日記によると私は昭和22年(1947)12月21日、下関掃海部に着いている。下掃と略称する。下掃は下関から山陰本線に乗り換えて約30分、吉見駅下車徒歩20分。下の図で下関の上のほうに吉見の地名が見える。はるばると文化果つる所に辿り着いたとの印象であった。当日の日記にはただ「寒気強し」とだけ書かれている。

戦争の末期、米軍はB29によってわが国の主要港湾、海峡に1万個以上の各種機雷を投下した。機雷投下の目的はわが国の海上交通を麻痺させて戦争継続を困難にするためであった。その目的は十分に達成されたといえよう。人的被害の大きかった主な触雷事故をあげると次のとおりである。

室戸丸(1257トン):

昭和20年(1945)10月7日、関西汽船の客船室戸丸は大阪港外にて触雷沈没して336名の死者を出した。

女王丸(401トン);

昭和23年1月28日、同じく関西汽船所属の客船女王丸は岡山県牛窓港外において触雷沈没して193名の死者を出した。

一刻も早くこれらの機雷を掃海して海上交通の安全を確保することはわが国の戦後復興の前提条件であった。

下関海峡及びその周辺に撒かれた磁気機雷は4696個とされる。下図左はその撒布状況を示し、下図右はその機雷によって触雷沈没した船の状況を示す。これによれば231隻、30万トン以上の船舶が犠牲になっている。

(上の2枚の図は国書刊行会発行、航路航海史編纂会編『日本の掃海』による。)

当時の下関掃海部は20数隻の掃海艇をもって、下関海峡とその周辺の磁気機雷を掃海するのを主任務としていた。

私が下掃に着任した当時はすでに海峡中央部と埠頭のまわりの掃海を終了し、海峡周辺部の掃海が行われているところであった。磁気機雷の掃海には2隻ないし3隻の掃海艇が強力な磁場を作り出す電纜を引っ張って危険水域を何回か往復して行う。復員輸送の項で述べたがこの磁気機雷には回数起爆装置が付いている。設定回数は9回であるから、機雷の鎮座している上をこの電纜を引っ張って最低9回通過しなければならない。具体的な掃海方法は下図(『日本の掃海』から)のとおりである。しかしこの方法で掃海を終わってもそれで安全が確保されたとはいえない。掃海の終わった航路を,船体に電纜を捲いて強磁界にした大型の貨物船を走らせて見る。これを試航船といった。掃海の終わった航路をこの試航船が9往復して無事であったときに初めて海上保安庁から航路安全のお墨付きが出された。試航船は体のいい人間モルモットといったところであった。

磁気機雷の掃海に使われた掃海艇には哨戒特務艇(230トン)と駆潜特務艇(130トン)の2種類があっていずれも木造船である。しかしエンジンは鋼製であるから海底の磁気機雷が電纜の磁場でなくエンジンの磁場に感応して爆発することもある。又掃海航路の端で回頭するときには隊形が乱れて掃海艇が電纜に近づくことがある。そのときに機雷が爆発すると掃海艇が被害を受ける。事実、10隻の掃海艇が触雷沈没してそのたびに乗組員に犠牲者が出た。鈴木総兵衛著『聞書・海上自衛隊史話』によると終戦から昭和27年までの掃海要員の死者は77名に上った。文字通り板子1枚下は地獄の危険な仕事であった。乗組員の気持ちが荒んでくるのも止むを得ない仕儀であった。

磁気機雷の掃海に使われた掃海艇には哨戒特務艇(230トン)と駆潜特務艇(130トン)の2種類があっていずれも木造船である。しかしエンジンは鋼製であるから海底の磁気機雷が電纜の磁場でなくエンジンの磁場に感応して爆発することもある。又掃海航路の端で回頭するときには隊形が乱れて掃海艇が電纜に近づくことがある。そのときに機雷が爆発すると掃海艇が被害を受ける。事実、10隻の掃海艇が触雷沈没してそのたびに乗組員に犠牲者が出た。鈴木総兵衛著『聞書・海上自衛隊史話』によると終戦から昭和27年までの掃海要員の死者は77名に上った。文字通り板子1枚下は地獄の危険な仕事であった。乗組員の気持ちが荒んでくるのも止むを得ない仕儀であった。

これらの掃海艇の艇長の多くは海軍兵学校で私の同期生や前後のクラスの連中であった。彼らは掃海の実情報告とか燃料や食糧の補給、乗組員の人事などの相談で時々掃海部にやってくる。汚れた作業服に半長靴を履いて、肩で風を切って部屋に入ってくると事務所の空気に馴染まない大声でしゃべっていく。彼らの容姿、態度から仕事の苛酷さと部下統率の苦労がひしひしと感じられた。私は特に担当を持たない無任所であったので、彼らと仕事の上で関わりを持つことはなかった。しかし厳しい戦争の時代を辛うじて生き残りながら,戦後の平和な日本で命を掛けて働かねばならない彼らに同情した。

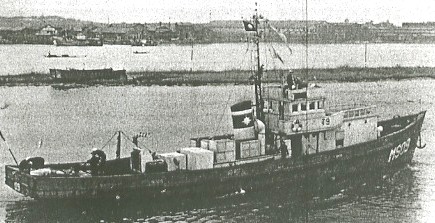

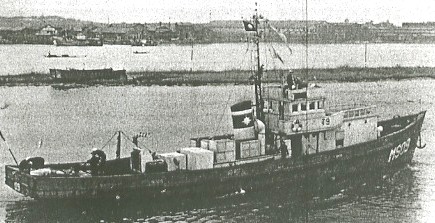

当時の掃海艇(駆潜特務艇)

基準排水量:130トン 全長:29メートル 幅:5.68メートル 吃水:1.75メートル 主機:ディーゼル1機 馬力:400HP 速力:10ノット

この木造の駆潜特務艇は戦争中200隻建造された。名称が示すように局地用駆潜艇として計画され太平洋全域で活躍した。戦争中の喪失数は81隻に上る。戦後はこれを機雷の掃海に用いた。右の写真の艇のファンネルマークは海上保安庁のものになっている。これはこの写真を写した当時、掃海業務が海上保安庁に属していたことを示す。

現代の掃海艇

基準排水量:510トン 全長:54メートル 幅:9.4メートル 吃水:3.0メートル 主機:ディーゼル2基・2軸 出力:1800馬力 速力:14ノット 当時の掃海艇とは比べ物にならない大型航洋艇である。船体は合板木造、機関には非磁性鋼材が使われているので磁気機雷に対する安全性は格段に向上している。それにしても、平成3年(1991)の湾岸戦争時にはこの艇で東支那海、南支那海、インド洋を越えてペルシャ湾まで掃海に出かけたのだ。乗組員の苦労は並大抵のものではなかったろう。

上にも述べたが下掃における私の地位は不安定なものであった。掃海課には私の定席はなく、突発的な仕事が起こるたびにピンチヒッターとして起用された。下掃に着いた数日後には所員の正月休暇用の酒保物品(酒、お菓子、タバコなど)受け取りのため、25トンの交通艇庄田丸の艇指揮として呉運航部に派遣された。大洋の航海になれた私にとって、こんな沿岸航路の艇指揮など役不足もいいところであったが新人としては不平もいえない。ところがこの航海の帰途の夜間、周防灘のど真ん中で焼玉エンジンが故障して修理不能となった。幸い近くを通りかかった漁船に助けられて周防大島の漁港に曳航され、そこから下掃に救助の電報を打った。数日後、迎えに来た哨戒特務艇に曳航されて本部のある吉見に帰ったのは大晦日の午後であった。新人の初仕事としては散々の体たらくであった。

正月休暇から帰って、いまだ屠蘇気分も抜けない松の内に今度は下関海峡を通過する外国船のパイロットをやれという。すでに海峡中央の航路筋だけは掃海が終わっていたが当時のことではあり、情報は海事関係者に周知されていない。そこで現場の掃海をやった下掃がこのパイロットの仕事を引き受けることになった。厳寒の朝5時、六連島沖に仮泊している大型外国船に、縄梯子をよじ登って上甲板まで上がるのは有難い仕事ではない。船長室に行くとドアの前に大きな犬が寝そべっていてジロリとこちらをにらみ付ける。後で聞くとこの船の乗組員は艦長以外は全員有色人種で、蒙古犬のような大型犬は拳銃替わりに飼われているとのことであった。

正月休暇から帰って、いまだ屠蘇気分も抜けない松の内に今度は下関海峡を通過する外国船のパイロットをやれという。すでに海峡中央の航路筋だけは掃海が終わっていたが当時のことではあり、情報は海事関係者に周知されていない。そこで現場の掃海をやった下掃がこのパイロットの仕事を引き受けることになった。厳寒の朝5時、六連島沖に仮泊している大型外国船に、縄梯子をよじ登って上甲板まで上がるのは有難い仕事ではない。船長室に行くとドアの前に大きな犬が寝そべっていてジロリとこちらをにらみ付ける。後で聞くとこの船の乗組員は艦長以外は全員有色人種で、蒙古犬のような大型犬は拳銃替わりに飼われているとのことであった。

右の写真は大型船の水先案内のため舷側に垂らされた縄梯子を登るパイロットを写したものである。平成21年1月1日付読売新聞から拝借した。私がこの臨時パイロットをやったのは、厳冬の未明の玄界灘であった。私は当時22歳、血気盛んな若者であった。海上生活では怖いものなしであったが、大型船の舷側で波に翻弄されて上下左右にゆれるパイロットボートから、縄梯子に飛び移るのにたじろいだ記憶がある。

昭和23年(1948)3月初め東京の掃海部から旧知の部員が出張で下掃にやってきた。

私はこの人に仕事上の不満を訴えて、東京転勤のチャンスはないか打診した。たまたま掃海課の一部員が、民間会社に就職するために退職を希望しているとのことであった。私は何とかその人の後釜に座れるようこの旧知の部員に頼み込んだ。仕事は、特定港湾の磁気機雷の敷設状況を調べて、海図上にそれらの機雷を除去する掃海航路を設定するというものであった。私の航海士としての能力で十分処理できる仕事であった。私の東京転勤が実現したのは3月末のことであった。結局私の下掃生活は3ヶ月で終わった。

海上保安庁保安局掃海課

掃海課

掃海課での私の仕事は海図上に新しい掃海航路を書き込むことであった。これをもとに私の先輩である上級部員が

掃海命令書を起案して掃海課長名で地方の掃海部長に掃海を命ずるのであった。まず外務省から派遣された語学部員が占領軍総司令部(GHQ -ジー・エッチ・キュウ-と呼んだ)へ出向いて、B29による機雷撒布図を貰ってくる。私はこの機雷撒布図を海図上にプロットして、敷設された全機雷をカバーする航路を海図上に記入していく。機雷撒布図がどういうものかは上に掲出した下関海峡の撒布図を見ていただきたい。重爆撃機のB29が深夜敵地である日本の港湾に低空飛行で落としていくのだから撒布図の正確性には問題がある。そのことを頭において余裕をもった広い海面の掃海が必要なのである。私が設定した掃海航路外で触雷事故が起こると、掃海課長の責任問題に発展するだろう。幸いにしてそういう事故は起こらなかった。私が掃海課に着任した昭和23年(1948)4月1日から、退職した翌昭和24年(1949)12月末までに私は日本国中の港湾、海峡30数箇所を処理した。今なお記憶に残っているのは岡山県の牛窓航路、香川県の観音寺航路などである。

写真は昭和24年7月、海上保安庁庁舎屋上にて

掃海課での私の仕事は海図上に新しい掃海航路を書き込むことであった。これをもとに私の先輩である上級部員が

掃海命令書を起案して掃海課長名で地方の掃海部長に掃海を命ずるのであった。まず外務省から派遣された語学部員が占領軍総司令部(GHQ -ジー・エッチ・キュウ-と呼んだ)へ出向いて、B29による機雷撒布図を貰ってくる。私はこの機雷撒布図を海図上にプロットして、敷設された全機雷をカバーする航路を海図上に記入していく。機雷撒布図がどういうものかは上に掲出した下関海峡の撒布図を見ていただきたい。重爆撃機のB29が深夜敵地である日本の港湾に低空飛行で落としていくのだから撒布図の正確性には問題がある。そのことを頭において余裕をもった広い海面の掃海が必要なのである。私が設定した掃海航路外で触雷事故が起こると、掃海課長の責任問題に発展するだろう。幸いにしてそういう事故は起こらなかった。私が掃海課に着任した昭和23年(1948)4月1日から、退職した翌昭和24年(1949)12月末までに私は日本国中の港湾、海峡30数箇所を処理した。今なお記憶に残っているのは岡山県の牛窓航路、香川県の観音寺航路などである。

写真は昭和24年7月、海上保安庁庁舎屋上にて

驪山荘(リザンソウ)

私は上京してからは目黒の驪山荘に居住することとされた。東京に何のつてもない私は役所の総務課が決めたことに従うばかりであった。

驪山とは秦の始皇帝が阿呆宮を建てた丘の名前である。戦前、高級料亭であったのを海軍が接収して上京者の宿泊所とか会議、宴会に使っていた。通勤は山手線を利用し毎日、恵比寿駅と新橋駅間を満員電車で運ばれた。驪山荘は目黒の高台にあり晴れた日には富士山の見える景勝の地であった。もともとは幕末の蝦夷探検家近藤重蔵の別荘跡であった。重蔵は探検家であったばかりでなく商才に富んだ男で、この屋敷の庭の一角に小山を築き、目黒富士と称して縁日にはこれを一般に開放した。屋台も立ち市民が蝟集して繁盛を極めたという。しかし好事魔多く、共同経営者の農民と土地の境界争いが起こり、重蔵の倅が日本刀を振るってこの農民一家を殺害した。このため倅は八丈島に遠流(オンル)となり重蔵自身は小藩にお預けの身となり、近藤家は没落した。余談であるがこの倅は遠島中に八丈島の歴史,地理、動物,植物,人事その他を記録して『八丈実記』という博物誌を著した。この本は数十冊に上る大部の叢書で、八丈島の研究には不可欠な学術書となっているという。この倅は明治維新となって 釈放され東京に帰ってきた後も再び八丈島に渡って生を終えたという。

私が住んでいた頃も目黒富士はあり、その頂上に小亭があった。しかし、終戦後は手入れがゆきとどかず荒れ放題で雑草が伸びてここに近づくことも出来なかった。私は庭に面した2階の10畳間を同期生とシェアーして2人で住んでいた。庭は深山幽谷の趣があってときに番(ツガイ)の雉が散歩しているのを見たこともある。他にも数名が寄宿していたがいずれも兵学校で同期または先輩であった。食事は自炊であった。驪山荘は大きな料亭であったので広くて立派なキッチンがあった。ここで寄宿者はそれぞれ勝手にお米を炊いたり野菜を煮たりした。当時は主食は配給制であった。お米は半月ももてばいいほうで後の食事は闇米を買うか外食するほかはなかった。お米の代わりに砂糖が配給されることもまれではなかった。砂糖はカルメ焼きにして主食代わりに食べた。カルメ焼きを作る簡単な器械が市販されていた。

当時の東京の家庭の主婦は毎月数回、近郊の農家へ米や馬鈴薯,さつまいもなどの買出しに出かけた。これは食糧管理法上違法であり、時には警察に摘発されて品物を没収された。配給米だけで生活していた裁判官が栄養失調で死んだという時代である。

われわれ驪山荘の寄宿者は土曜、日曜も出勤することがしばしばで闇米を買出しに行く暇もなければ、つてもなかった。いきおい代用食の外食が普通になった。山手線の神田駅前には何十とも数えられない程の屋台が軒を並べて、五右衛門風呂のような大鍋でシチューを作っていた。1杯10円であった。鍋の中には得体の知れない肉が入っており、気味の悪い油が浮かんでいた。一説では進駐軍の兵舎から残飯を貰ってくるのだといわれていた。残飯であれ何であれ食べなければ栄養失調になるので背に腹は替えられなかった。私の同室者は八百屋から蜜柑箱一杯のキャベツを買ってきて、一週間キャベツだけを食べ続けてついに鳥目になった。同じ課で働いていた恋人の女性が見かねて自宅に連れ帰ったため私は1人、10畳間で生活することになった。前車の轍を踏まないため私は週2、3回は神田駅通いをした。下関掃海部時代には食事時間に食堂に行けば給仕付きで食事が出来た。思えば昭和17年(1942)、志を海軍に立てて兵学校に入校して以来というもの食べるのに苦労したことは一度もない。東京転勤をしてからは明日の食事をどうするかというのではなく、次の食事をどうするかと心配しなければならなかった。隔世の感とはこのことであった。しかし私は宿願の東京勤務が実現した満足で、食生活の不便や不自由には鈍感であった。何とか健康状態を維持したまま大学進学を果たしたいというのが当時の念願であった。

私の驪山荘生活は大学を卒業する昭和27年(1952)3月まで続いた。昭和24年末、掃海課退職後も、正確に言えば海上保安庁退職後もここに住み続けた。もちろん役所の許可を得た上でのことであった。余談になるが今から20年も前になろうか、小春日和の日曜日にこの驪山荘の跡をたずねた。そこには母屋の、大きな日本家屋もその傍にあった2階建ての管理用の家もなく、深山幽谷を思わせた庭園もなく、入口は厳重な鉄柵で囲まれていた。国際電電の研究所になっていたことが表札でわかった。私は親切な当直の職員に内部を見せてもらった。昔私たちが住んでいた2階建ての重厚な日本家屋は姿を消し、2階建てか3階建ての細長いビルになっていた。その横は広い空き地でさらに建て増し可能な様子であった。桑畑が海に変わるのを桑滄の変というが眼前の光景はまさにそれに近いものであった。

数十年前、私が住んでいた当時を偲ばせるものは何も残っていない。そうそう庭の南西角にあった目黒富士だけは昔の形のまま残っていた。昔のような雑草は一本もなく、ただこんもりとしたおむすび状の土の高地があるだけであった。その麓に小碑があり、ここが近藤重蔵ゆかりの目黒富士である旨刻み込まれていた。

聯合艦隊参謀

海上保安庁の同じ局に海軍艦艇を管理する管船課というのがあった。私は稟議書などを持ってよく管船課長のところに行った。課長は何時もドタ靴を履いたままの両足または片足を机の上に投げ出して新聞や雑誌を読んでいた。私が丁寧に敬礼して、「稟議書を持ってきました」 といっても一言も口を利かない。長い顎をしゃくってそこへ置いて行けと合図するだけである。この課長は大東亜戦争開戦時の聯合艦隊参謀の一人で、山本五十六長官の幕僚であった。私はこの課長の私に対する傲慢な態度にも少しも反感は持たなかった。反感どころか流石は聯合艦隊参謀、大したものだと心中ますます畏敬の念を深めた。あれはもう昭和23年の秋であったろうか。ある日役所の廊下を歩いていると向こうから米海軍の士官2人を案内して管船課長がやってくる。管船課長は1メートル80センチを超えようかという大男であるが相手の米兵は2人ともまだ童顔の少尉であった。課長は両膝を曲げ、両手を身体の前にたらし、越後屋の丁稚がもみ手をしながらお客を案内する姿そのままに米兵2人に向かって何ごとかを話しながら近づいてくる。その顔は今まで見たこともない愛想笑いを浮かべている。課長の身体全体から卑屈なお追従の雰囲気が発散している。私とすれ違う一瞬、チラとこちらに向けた顔がこわばって険悪になった。私はその瞬間、彼の聯合艦隊参謀としての存在理由がわかった。

聯合艦隊司令長官というのは対米戦争の最終責任者であって、その責任を誰とも共有することの出来ない孤独な存在であった。昭和17年(1942)6月初頭のミッドウエー海戦では、出先の機動部隊が正規空母4隻を失うという大敗北を喫した。その数時間前、機動部隊の遥か後方を走っていた戦艦大和はミッドウエー島北東方向からの不審な電波をキャッチしている。長官はこのことを機動部隊に知らせたほうがよいのではないかと幕僚に促したが、幕僚は 「機動部隊もこの電波をキャッチしているはず」 として通報しなかった。事実は機動部隊司令部はこの電波の受信をミスしていたのだった。敗報を受けたときに、彼は怒りと絶望で気も狂わんばかりであったろう。しかし機動部隊長官南雲中将が旗艦大和に敗戦の報告に訪れて、最後に 「仇を討たせてください」 と頼んだときに、ただ一言 「よし、わかった」 と言っただけであった由。山本長官は彼が戦死する昭和18年(1943)4月までの戦争の期間を通じて、日常、彼の不満を聞き、彼を慰め、彼を代弁し、彼を励まし、彼を癒してくれる人物が必要であったはずだ。元聯合艦隊参謀の管船課長はまさにこの任に当たっていたに相違ない。彼は何時も長官の将棋の相手をしていたという。さもありなんだ。その後現在にいたるまでの、彼に関する大小の情報は私のこの推測が的外れでなかったことを裏書するものであった。

スズキ

昭和23年(1948)9月頃、私は東京劇場で長門美保歌劇団のオペラ”蝶々夫人”を見た。東京劇場は今は取り壊されて他のビルになっているが当時は銀座の歌舞伎座の近くにあった。プッチーニ作曲のこのオペラは長崎の遊女蝶々さんと米海軍士官ピンカートンの悲恋の物語である。悲恋というのは恋の破綻で自殺した蝶々さんの側から見た話で、ピンカートンの側から見れば単なる異国での行きずりの遊びに過ぎない。まあそれはどうでもよいが、私は始めてみるオペラの絢爛豪華な舞台に仰天した。物も金もない当時のことであったから、現代の舞台美術の水準から見ればチャチなものであったにちがいない。しかし本州最果ての僻村から上京してきた私にとって、舞台上に再現された丸山遊郭の光景はおとぎ話の竜宮城もかくやと思うばかりの素晴らしいものであった。オペラは長崎に上陸したピンカートンが丸山遊郭を訪れるところから始まる。ピンカートンを案内するのが女衒(ゼゲン)のスズキである。女衒というのは遊郭でお客に遊女を斡旋する人のことである。女の場合はやりて婆などともいう。女衒のスズキがピンカートンに蝶々さんを取り持つところからこの劇は始まるのだ。スズキは両膝を曲げ、小腰をかがめて、両手を前にたらし、丁度オランウータンが歩くときの格好でピンカートンを案内していく。満面にお追従笑いを浮かべている。古語に鞠躬如(キッキュウジョ)という言葉があり、辞書を引くと身をかがめて恐れ慎むさまとある。この場合のスズキの姿格好がまさにこの言葉を形に表したものであった。

この項を書くにあたって事実の正確を期するため財団法人日本オペラ振興会編『日本のオペラ史』を参照した。それによるとこの時の公演は昭和23年8月5日から9月3日まで行われた。スズキはアルトの松内和子と栗本尊子のダブルキャストであった。私の見たのは両者のうちどちらであったかわからない。ともかく迫真の演技であった。蝶々夫人やピンカートンがどんなであったか少しも覚えていないが、派手派手の黄八丈の羽織を着て、大男のピンカートンを案内するスズキの姿態は、その表情とともに今でもはっきり覚えている。元聯合艦隊参謀の管船課長が米兵を案内して廊下で私とすれ違うのは、私がこのオペラを見た数日後のことであった。元聯合艦隊参謀とスズキは私の脳内のフィルムの同じひとコマの中に納まっている。

東京大学法学部, 私の昭和史・第三部 ホームへ

長竹水道は朝鮮、全羅南道は木浦(モッポ)あたりの多島海にある水路で,対馬海峡から黄海方面に抜ける近道である。葫蘆島からの復員輸送の往路でこの水道を抜けると葫蘆島入港が半日は早くなる。近道ではあったが複雑に屈曲した狭水道は航海の難所でもあった。昭和21年(1946)に入って何回目かの葫蘆島輸送の往路で艦長は長竹水道の通過を航海長に命じた。航海長は大型鈍足の本艦ではこの狭水道は危険すぎるとして反対した。しかし艦長の決意は固く航海長は不安ながら従わざるをえない。狭い水道の前途には禿山の島が次々に現れて、水路が90度近くも屈曲する場所もあって、航海長は海図台と艦橋前部を激しく往復しながら操舵の指示を出した。漸く水道を抜けたときには傍で眺めていた私たちも安堵の溜息が出るほどであった。その間、艦長は艦長用の軽便椅子に腰掛けて前方を凝視したまま一言も口を利かなかった。

長竹水道は朝鮮、全羅南道は木浦(モッポ)あたりの多島海にある水路で,対馬海峡から黄海方面に抜ける近道である。葫蘆島からの復員輸送の往路でこの水道を抜けると葫蘆島入港が半日は早くなる。近道ではあったが複雑に屈曲した狭水道は航海の難所でもあった。昭和21年(1946)に入って何回目かの葫蘆島輸送の往路で艦長は長竹水道の通過を航海長に命じた。航海長は大型鈍足の本艦ではこの狭水道は危険すぎるとして反対した。しかし艦長の決意は固く航海長は不安ながら従わざるをえない。狭い水道の前途には禿山の島が次々に現れて、水路が90度近くも屈曲する場所もあって、航海長は海図台と艦橋前部を激しく往復しながら操舵の指示を出した。漸く水道を抜けたときには傍で眺めていた私たちも安堵の溜息が出るほどであった。その間、艦長は艦長用の軽便椅子に腰掛けて前方を凝視したまま一言も口を利かなかった。

昭和22年(1947)の初めには復員輸送はほぼ終わり、残存艦艇のうち使用可能なもの135隻が米、英、ソ、中の4カ国に賠償として引き渡されることになった。このうち私は7月、英国に引き渡すシンガポールまでの航海、8月、ソ連に引き渡すナホトカまでの航海、10月、米国に引き渡す青島までの航海に参加した。乗り組んだ艦は海防艦波太(ハブト)、海防艦神津(コウズ)、輸送艦147号であった。毎回,引渡し艦艇8、9隻で一戦隊を形成する。引渡し後、乗組員を日本に連れ戻すための一艦が先頭に立つ単縦陣または2列縦陣で航海する。この艦には輸送指揮官が乗船して旗艦としての機能を果たす。戦後ではあったが戦中、戦前の帝国海軍のしきたりが守られた。

昭和22年(1947)の初めには復員輸送はほぼ終わり、残存艦艇のうち使用可能なもの135隻が米、英、ソ、中の4カ国に賠償として引き渡されることになった。このうち私は7月、英国に引き渡すシンガポールまでの航海、8月、ソ連に引き渡すナホトカまでの航海、10月、米国に引き渡す青島までの航海に参加した。乗り組んだ艦は海防艦波太(ハブト)、海防艦神津(コウズ)、輸送艦147号であった。毎回,引渡し艦艇8、9隻で一戦隊を形成する。引渡し後、乗組員を日本に連れ戻すための一艦が先頭に立つ単縦陣または2列縦陣で航海する。この艦には輸送指揮官が乗船して旗艦としての機能を果たす。戦後ではあったが戦中、戦前の帝国海軍のしきたりが守られた。

磁気機雷の掃海に使われた掃海艇には哨戒特務艇(230トン)と駆潜特務艇(130トン)の2種類があっていずれも木造船である。しかしエンジンは鋼製であるから海底の磁気機雷が電纜の磁場でなくエンジンの磁場に感応して爆発することもある。又掃海航路の端で回頭するときには隊形が乱れて掃海艇が電纜に近づくことがある。そのときに機雷が爆発すると掃海艇が被害を受ける。事実、10隻の掃海艇が触雷沈没してそのたびに乗組員に犠牲者が出た。鈴木総兵衛著『聞書・海上自衛隊史話』によると終戦から昭和27年までの掃海要員の死者は77名に上った。文字通り板子1枚下は地獄の危険な仕事であった。乗組員の気持ちが荒んでくるのも止むを得ない仕儀であった。

磁気機雷の掃海に使われた掃海艇には哨戒特務艇(230トン)と駆潜特務艇(130トン)の2種類があっていずれも木造船である。しかしエンジンは鋼製であるから海底の磁気機雷が電纜の磁場でなくエンジンの磁場に感応して爆発することもある。又掃海航路の端で回頭するときには隊形が乱れて掃海艇が電纜に近づくことがある。そのときに機雷が爆発すると掃海艇が被害を受ける。事実、10隻の掃海艇が触雷沈没してそのたびに乗組員に犠牲者が出た。鈴木総兵衛著『聞書・海上自衛隊史話』によると終戦から昭和27年までの掃海要員の死者は77名に上った。文字通り板子1枚下は地獄の危険な仕事であった。乗組員の気持ちが荒んでくるのも止むを得ない仕儀であった。

正月休暇から帰って、いまだ屠蘇気分も抜けない松の内に今度は下関海峡を通過する外国船のパイロットをやれという。すでに海峡中央の航路筋だけは掃海が終わっていたが当時のことではあり、情報は海事関係者に周知されていない。そこで現場の掃海をやった下掃がこのパイロットの仕事を引き受けることになった。厳寒の朝5時、六連島沖に仮泊している大型外国船に、縄梯子をよじ登って上甲板まで上がるのは有難い仕事ではない。船長室に行くとドアの前に大きな犬が寝そべっていてジロリとこちらをにらみ付ける。後で聞くとこの船の乗組員は艦長以外は全員有色人種で、蒙古犬のような大型犬は拳銃替わりに飼われているとのことであった。

正月休暇から帰って、いまだ屠蘇気分も抜けない松の内に今度は下関海峡を通過する外国船のパイロットをやれという。すでに海峡中央の航路筋だけは掃海が終わっていたが当時のことではあり、情報は海事関係者に周知されていない。そこで現場の掃海をやった下掃がこのパイロットの仕事を引き受けることになった。厳寒の朝5時、六連島沖に仮泊している大型外国船に、縄梯子をよじ登って上甲板まで上がるのは有難い仕事ではない。船長室に行くとドアの前に大きな犬が寝そべっていてジロリとこちらをにらみ付ける。後で聞くとこの船の乗組員は艦長以外は全員有色人種で、蒙古犬のような大型犬は拳銃替わりに飼われているとのことであった。 掃海課での私の仕事は海図上に新しい掃海航路を書き込むことであった。これをもとに私の先輩である上級部員が

掃海命令書を起案して掃海課長名で地方の掃海部長に掃海を命ずるのであった。まず外務省から派遣された語学部員が占領軍総司令部(GHQ -ジー・エッチ・キュウ-と呼んだ)へ出向いて、B29による機雷撒布図を貰ってくる。私はこの機雷撒布図を海図上にプロットして、敷設された全機雷をカバーする航路を海図上に記入していく。機雷撒布図がどういうものかは上に掲出した下関海峡の撒布図を見ていただきたい。重爆撃機のB29が深夜敵地である日本の港湾に低空飛行で落としていくのだから撒布図の正確性には問題がある。そのことを頭において余裕をもった広い海面の掃海が必要なのである。私が設定した掃海航路外で触雷事故が起こると、掃海課長の責任問題に発展するだろう。幸いにしてそういう事故は起こらなかった。私が掃海課に着任した昭和23年(1948)4月1日から、退職した翌昭和24年(1949)12月末までに私は日本国中の港湾、海峡30数箇所を処理した。今なお記憶に残っているのは岡山県の牛窓航路、香川県の観音寺航路などである。

写真は昭和24年7月、海上保安庁庁舎屋上にて

掃海課での私の仕事は海図上に新しい掃海航路を書き込むことであった。これをもとに私の先輩である上級部員が

掃海命令書を起案して掃海課長名で地方の掃海部長に掃海を命ずるのであった。まず外務省から派遣された語学部員が占領軍総司令部(GHQ -ジー・エッチ・キュウ-と呼んだ)へ出向いて、B29による機雷撒布図を貰ってくる。私はこの機雷撒布図を海図上にプロットして、敷設された全機雷をカバーする航路を海図上に記入していく。機雷撒布図がどういうものかは上に掲出した下関海峡の撒布図を見ていただきたい。重爆撃機のB29が深夜敵地である日本の港湾に低空飛行で落としていくのだから撒布図の正確性には問題がある。そのことを頭において余裕をもった広い海面の掃海が必要なのである。私が設定した掃海航路外で触雷事故が起こると、掃海課長の責任問題に発展するだろう。幸いにしてそういう事故は起こらなかった。私が掃海課に着任した昭和23年(1948)4月1日から、退職した翌昭和24年(1949)12月末までに私は日本国中の港湾、海峡30数箇所を処理した。今なお記憶に残っているのは岡山県の牛窓航路、香川県の観音寺航路などである。

写真は昭和24年7月、海上保安庁庁舎屋上にて